Alla fine, il freddo è arrivato, ma in controtendenza con le temperature esterne, in questo mese di dicembre vogliamo portarvi a conoscere il ThermALab, il “laboratorio del calore” del Dipartimento di Energia fondato e coordinato dal professor Alfonso Niro.

Qui si svolgono attività di ricerca sperimentale, cui spesso viene affiancata una modellazione numerica, su tematiche legate allo scambio termico. Analisi della dispersione termica e dei consumi energetici, misure spettrofotometriche delle proprietà ottiche nel campo UV-Vis-IR, caratterizzazione spettrale di sorgenti luminose, misure di conduttività termica, analisi termografiche IR: sono alcune delle attività che cercheremo di illustrarvi.

Anzi, che ci illustrerà Damiano Fustinoni, che fa ricerca proprio al ThermALab e svolge attività didattica nelle esercitazioni di due corsi di Fisica Tecnica. Un’occasione ottima anche per scoprire la figura del tecnico, che forse è poco conosciuta fuori dai dipartimenti.

Quali sono le attività che svolgete al TermALab?

Il gruppo di ricerca è composto da 6-7 persone che gravitano sul ThermALab, di cui 4 vi operano costantemente. b

All’interno del nostro laboratorio ci occupiamo principalmente di analisi termica e di scambio termico. Si tratta di ricerca sia di base che applicata, sui fenomeni di conduzione, convenzione e irraggiamento.

Si lavora su alcuni filoni di ricerca ormai consolidati per il nostro gruppo, per alcune collaborazioni con altri gruppi di ricerca del Politecnico o di altre università, ma si svolgono anche consulenze e ricerche in base a contratti stipulati con le aziende.

Quali sono le differenze tra ricerca di base e applicata?

La mia vocazione è la ricerca di base, che amo e che ormai fa parte di me e del mio modo di vedere le cose. La ricerca di base è quella che avrà ricadute più lunghe, a cui si guarda con un orizzonte talmente ampio da non scorgerne spesso la fine e dunque un’applicazione industriale immediata. È la vera ricerca di frontiera, e mi affascina.

Ovviamente nel nostro laboratorio facciamo anche ricerca applicata, spesso rispondendo ad alcune domande o problemi industriali che richiedono analisi e competenze accademiche per ottenere soluzioni rapide. Realizziamo e validiamo inoltre moltissimi modelli numerici con dati sperimentali.

Parlaci di come è fatto questo laboratorio

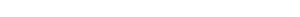

Come puoi vedere, il disordine esiste [ride] ed è anzi funzionale alla ricerca. La ricerca, d’altronde, non serve per mettere ordine e dare un filo rosso al mondo?

I tavoli del laboratorio sono diventati delle isole, ognuno con i suoi macchinari e le sue specialità. È un arcipelago: sono isole che comunicano tra loro, non isole a sé stanti.

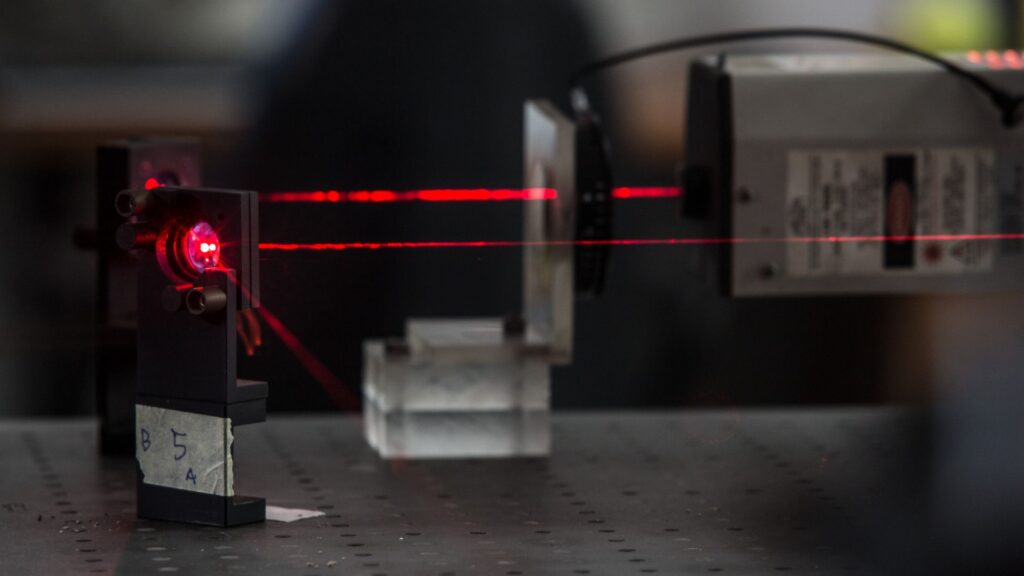

Su questi tavoli puoi vedere diversi tipi di macchinari legati alla radiazione alla luce e al calore: lo spettrofotometro UV-Vis-NIR con diversi accessori che ci permettono di misurare una serie di proprietà ottiche delle superfici. Quell’altro strumento, più piccolo, estende la possibilità di eseguire gran parte delle misure nel medio infrarosso.

Come funziona lo spettrofotometro UV-Vis-NIR?

Innanzitutto, ricordo che lo spettrofotometro è uno strumento per misurare la quantità di radiazione trasmessa o riflessa da una superficie. La differenza delle due misure citate è invece la quantità di radiazione assorbita dal corpo.

Negli anni siamo riusciti a dotare il laboratorio di diversi moduli che consentono allo spettrofotometro di caratterizzare diverse proprietà ottiche dei materiali, necessarie per lo sviluppo di modelli numerici accurati e per lo sviluppo di esperimenti quando è coinvolto l’irraggiamento.

In questo caso, lo stiamo usando per collaborazioni di ricerca con enti dell’ambito spazio. Nel vuoto, l’irraggiamento è l’unico modo per trasferire calore. Misuriamo riflettanza e trasmittanza dei materiali, da cui possiamo anche ricavare l’assorbanza e l’emissività.

Mi fai un esempio dell’impiego di questi macchinari?

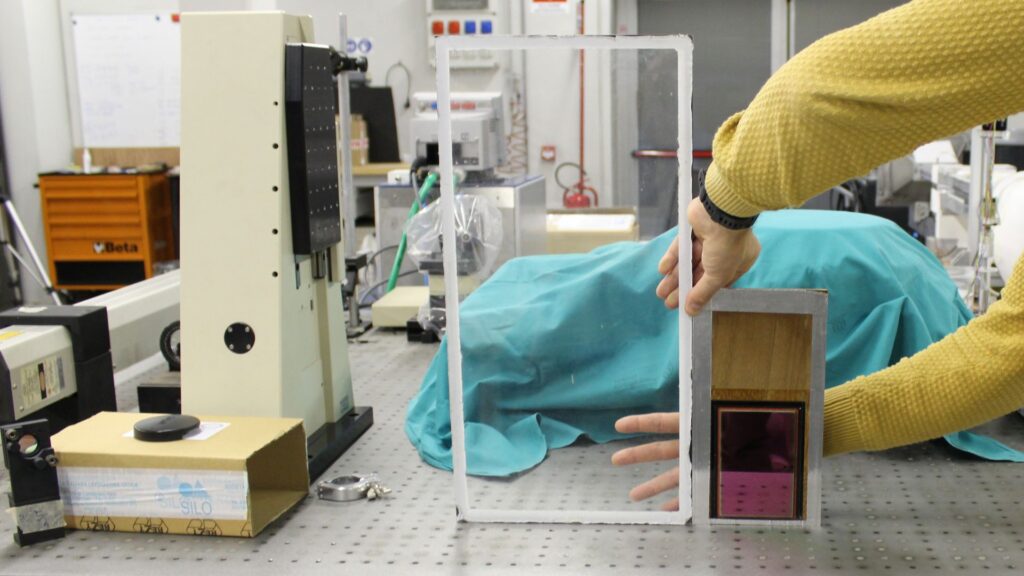

Una volta, abbiamo fatto un grosso lavoro con un tesista di architettura. L’obiettivo era mettere a punto un sistema di pellicole nanotecnologiche da applicare ai vetri degli edifici per aumentarne il risparmio energetico. Il dispositivo, oggetto di brevetto del Politecnico di Milano, prevede la costruzione di una nanostruttura formata da filamenti metallici 600 volte più piccoli di un capello umano; gli stessi, opportunamente modellati e orientati, consentono il passaggio della sola radiazione visibile durante il periodo estivo, mentre durante la stagione invernale, mediante una semplice riconfigurazione dei filtri passivi, consentono l’ingresso sia della luce che della radiazione termica (infrarosso solare). A partire da quella tesi, è nato successivamente un brevetto che un’azienda di riferimento nel campo della produzione di superfici trasparenti ci ha chiesto di valutare.

Quello che mi piace è che questi apparecchi spesso diventano strumenti per aprirsi ad altre competenze del Poli. L’ateneo è stato molto lungimirante su questo: ci sono stati grossi investimenti strategici per finanziare le collaborazioni e creare contaminazioni tra varie competenze, andando oltre le appartenenze.

Come si chiamano questi?

Questo è l’ARTA, e serve per misurare la riflettanza e la trasmittanza bidirezionale, sondando tutti gli angoli di incidenza della radiazione e la risposta del corpo nello spazio. Viene montato sullo spettrofotometro UV-Vis-NIR. È uno strumento che nasce in seno alle normative rispetto alle emissività di vetri, di telescopi, di oggetti che devono andare nello spazio.

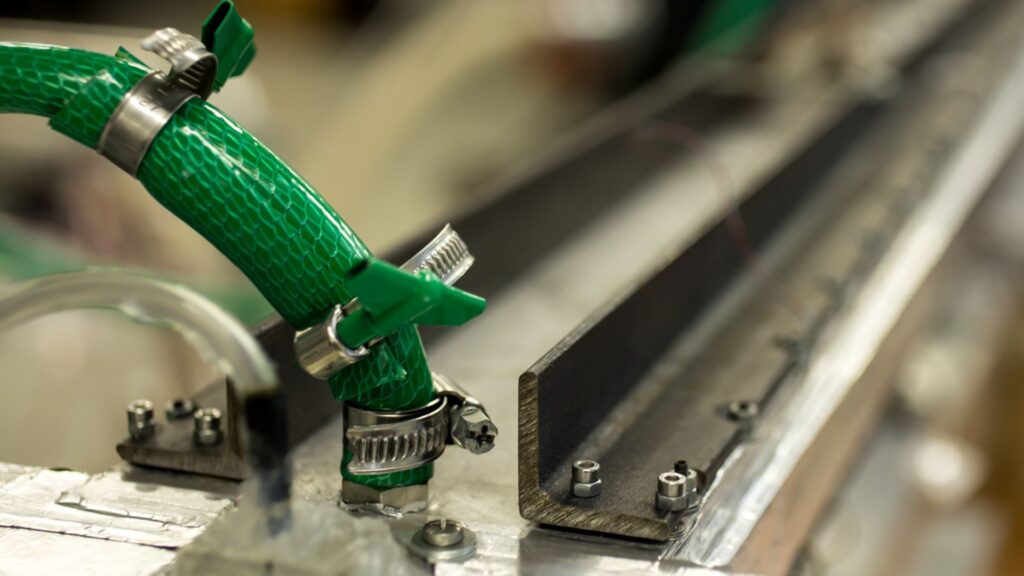

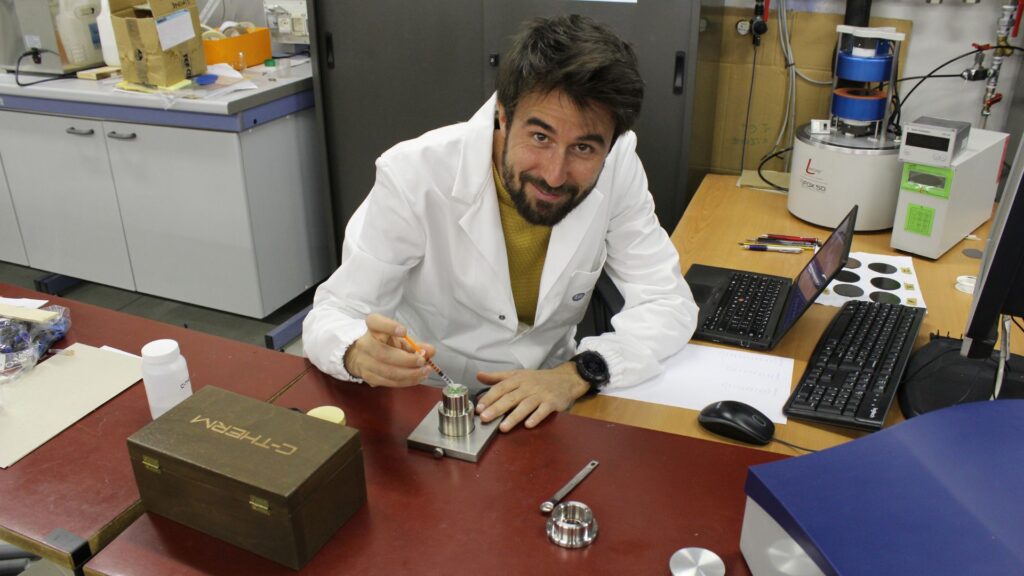

C-Therm e FOX 50 sono invece strumenti per studiare la conduttività termica di materiali. Noi usiamo il FOX50 per misure su materiali innovativi, che spesso non sono omogenei. Ci hanno permesso di aprirci a ricerche commissionate da aziende e ricerche che svolgiamo in collaborazione con altri gruppi di ricerca. Ad esempio, con il Laboratorio di catalisi e processi catalitici studiamo schiume metalliche per impiego in reattori per la produzione o conversione di vettori energetici come l’idrogeno. Oppure con altri dipartimenti, ad esempio con Meccanica, su compositi caricati per ambito automobilistico.

Cosa fate in quest’area?

È dedicata a un bando ESA vinto assieme al Dipartimento di Meccanica, Beamit e Leonardo.

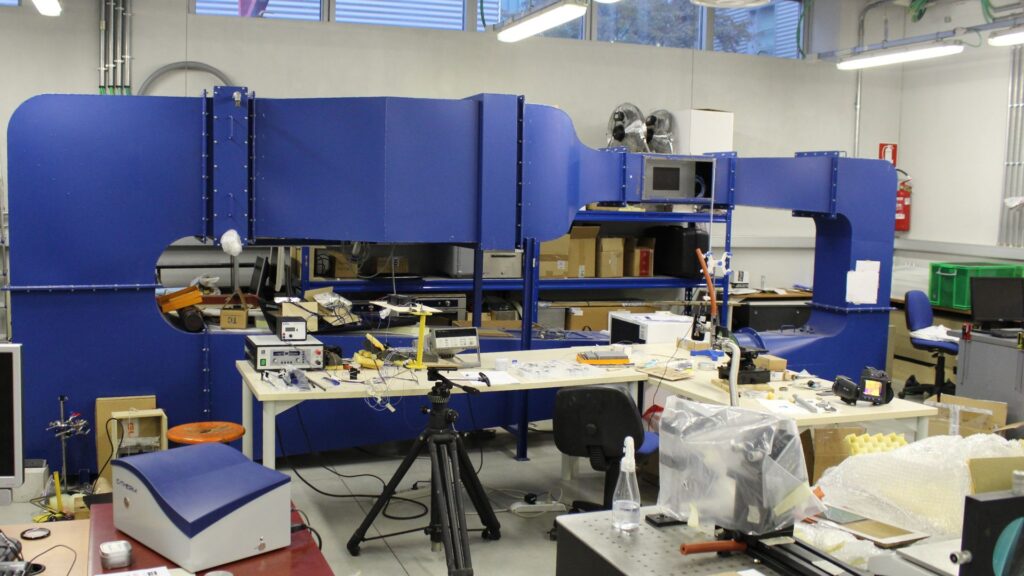

Quelli che vedi sono heat pipe, ovvero tubi di calore che lavorano con acetone, acqua o, tra qualche settimana, ammoniaca. Sono superconduttori perché sfruttano il passaggio di fase per trasportare flusso termico. Servono per “spostare calore” dalle parti elettroniche delle schede del satellite, verso zone dove sia possibile disperderlo.

La richiesta di ESA è fare heat pipe in additive manufacturing, come questi che vedi qui, in grado di disperdere flussi termici molto elevati. Una volta progettati, ci serviamo di Beamit per produrli, per caratterizzarli dal punto di vista termico, al fine di verificare se sono in grado di disperdere la potenza fissata da ESA.

Quella lì dietro mi sembra una galleria del vento…

È effettivamente una galleria del vento a circuito chiuso. Serve per caratterizzare lo scambio termico in convezione forzata su lastra piana con superfici variamente strutturate. Questo è l’argomento della mia tesi di laurea, ormai tanti anni fa.

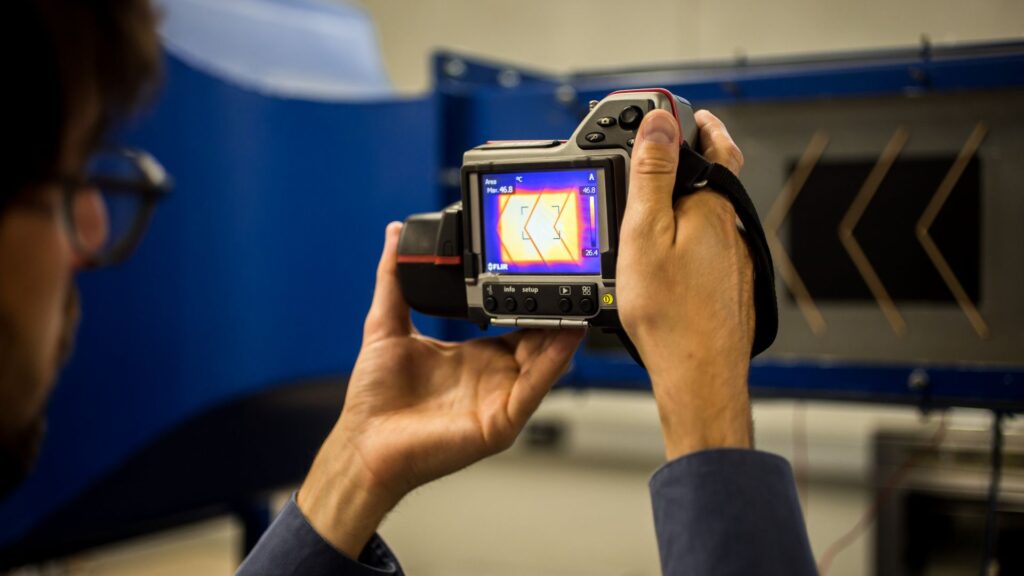

Ma veniamo a uno degli strumenti “simbolo” del laboratorio: la termocamera…

La termocamera (o camera termografica) è una camera sensibile alla radiazione infrarossa, con cui otteniamo immagini termografiche. A partire dalla radiazione rilevata si ottengono le caratteristiche mappe di temperatura delle superfici.

Di fatto non va a misurare la temperatura, ma la radianza che arriva dal corpo. L’energia che viene registrata è sia quella emessa dal corpo sia quella che il corpo riflette. Solo la componente emessa ha relazione con la temperatura del corpo: per questo devo abbattere la riflettanza del corpo oppure devo poterlo proteggere il cammino ottico tra il corpo inquadrato e la termocamera in modo da evitare riflessioni che comportano errori nella misura di temperatura.

Puoi spiegarci la questione della riflettanza?

La riflettanza è la capacità di riflettere parte della radiazione incidente su una data superficie o materiale. È il rapporto tra radiazione riflessa e quella incidente. In natura non esistono materiali con una riflettanza pari a 0. In campo termico, per alcune applicazioni come ad esempio misure accurate di temperatura attraverso termografia IR, si cerca di avvicinarsi più possibile a questo valore.

L’artista Anish Kapoor è famoso per aver recentemente utilizzato nelle sue opere il VantaBlack, uno dei “neri più neri”, prodotto da un’azienda inglese, che ha la capacità di assorbire il 99,96% della radiazione. È un nero che in natura non si vede mai: è frutto di ricerca in laboratorio.

Ma cosa ci dice effettivamente una termografia?

Non solo quando parliamo di cultura visuale, ma anche quando parliamo di fisica, la realtà non è sempre quella che passa dalle immagini.

Quando leggiamo una termografia, cosa leggiamo? Una temperatura. Ma è una temperatura vera? Bisogna comprendere cosa effettivamente sta leggendo l’apparecchiatura. Può darsi che alcune porzioni del corpo non siano più calde di altre, ma che riflettano corpi caldi che sono lì attorno, per esempio. Oppure i materiali trasparenti nel visibile solitamente non trasmettono o trasmettono molto poco e con molto rumore alle lunghezze d’onda dove “vede” la termocamera.

Usare l’infrarosso ci educa a quali strumenti usare per avere altri punti di vista e necessità. E che, nella vita, ci sono sempre più punti di vista per descrivere ciò che abbiamo attorno, ma, oserei, anche quello che ci sta accadendo.

E questi pezzi in plexi con fresate disordinate?

Fanno parte dei provini test per un’altra linea di ricerca di base iniziata vent’anni fa e che ora è ampiamente sfruttata anche dall’industria: controlli non distruttivi tramite termografia infrarossa.

La termografia è infatti una tecnica non invasiva che, grazie a opportune forzanti termiche applicate alla superficie del corpo, può riuscire a “vedere” se all’interno esistono dei difetti, ad esempio bolle, delaminazioni, residui di altri materiali.

L’energia conferita alle superfici per irraggiamento procede all’interno del corpo come un’onda termica. Laddove incontrasse una frontiera, una disomogeneità, parte dell’onda verrebbe riflessa e tornerebbe in superficie. Misurando attraverso la termocamera la temperatura della superficie, vedremmo un punto più caldo dove l’onda riflesse raggiunge nuovamente la superficie.

Raccontaci un po’ la tua tesi di dottorato

Dalla tesi di laurea su lastra piana, sono stato promosso ad occuparmi della caratterizzazione dello scambio termico in convezione forzata in condotto con superfici variamente strutturate. Le misure globali ci hanno permesso di studiare e proporre correlazioni di scambio termico necessarie per altre ricerche di base, così come per la progettazione di scambiatori con alte prestazioni termiche usati ad esempio in ambito aeronautico, all’interno di turbìne per il loro raffreddamento, nel campo automotive. Abbiamo usato anche rilievi termografici attraverso queste finestre al germanio (trasparente all’IR) per avere misure locali che, dandoci ulteriori informazioni di dettaglio, ci aiutassero a comprendere la fisica delle problematiche termofluidodinamiche all’interno del canale.

Una parte del lavoro di tesi è stata finalizzata a un lavoro di clusterizzazione di tutti i risultati per aiutarci a trovare quel filo rosso, citato appena sei entrato in laboratorio: la chiave di lettura per trovare un ottimo tra il desiderio di aumentare lo scambio termico e il prezzo da pagare in termini di perdite di carico.

Venendo da ingegneria aeronautica, ho spesso desiderato superfici pulite, magari con un po’ di rugosità per abbattere la resistenza fluidodinamica. Ecco, qui l’obiettivo di aumentare lo scambio termico ci porta spesso a inserire ostacoli all’interno del flusso, disturbando il moto, promuovendo turbolenza anticipata… Insomma, c’è sempre un prezzo da pagare; e una parte di te, in questo caso quella fluidodinamica, da “mettere da parte e consolare”.

Perché test del genere sono così importanti, oggi?

Il problema attuale delle aziende è l’esigenza di creare prodotti sempre più piccoli con potenze sempre più grandi. A questo punto sono necessari modi per disperdere flussi termici sempre più grandi. Fino ad oggi ci si è arrabattati, spesso sovradimensionando; ma ora le aziende devono fare i conti con problemi importanti.

Le esigenze che ci portano le aziende sono tutte diverse, ma è bellissimo cimentarsi per cercare di accontentarle. Sono tutte occasioni che sottolineano quanto sia importante e bello il lavoro della ricerca. È una fantastica opportunità di ospitare il mondo nel nostro laboratorio.

Quindi questo ruolo si può conciliare con quello del “ricercatore di base”?

Direi proprio di sì. Lavorare con le aziende vuol dire essere riportati a obiettivi con tempistiche più contingenti. Capire che cosa possiamo incominciare a dare. È un terreno di soglia, di frontiera, che ci impone a rispettare dei tempi. Alcuni ambiti della ricerca di base hanno tempi di ricaduta molto lontani. E il rischio è che i tempi lunghi a volte possano essere una buona occasione per lasciarsi un po’ andare o per perdersi in infiniti dettagli.

Nella ricerca di frontiera è doveroso anche sbagliare, te lo devi concedere. Un po’ come i padri dell’alpinismo che potevano andare in terreni totalmente sconosciuti. Provare a individuare una prima via porta con sé la possibilità di aver fatto male i conti, non aver potuto prevedere tutto: darsi l’occasione di poter sbagliare fa parte del gioco, con la consapevolezza che quasi sempre c’è la possibilità di tornare indietro. Siamo qui per fare i migliori tentativi che possiamo – responsabilmente – provare a portare a compimento.

Raccontaci come è iniziata la tua avventura al Politecnico

Io ho iniziato facendo ingegneria aerospaziale a Lecco, è stato un primo anno fantastico. Ho concluso la triennale in Bovisa e poi ho continuato con la magistrale in aeronautica, indirizzo propulsione, con una tesi sullo scambio termico. Mi è sempre piaciuto il tema del calore e di dove vada il calore.

Ho poi fatto il dottorato a ingegneria energetica, per rimanere qui come assegnista. Oggi svolgo attività di didattica, affiancando due docenti.

Come tecnico, non sono legato a un solo strumento o linea di ricerca. Nella mia esperienza vedo nascere il progetto di ricerca, lo seguo nella parte che passa al laboratorio, poi nella relazione con la controparte. Ho la fortuna di far parte in pieno di tutta la ricerca, non solo di quella che passa esclusivamente dalla parte di laboratorio.

Ho notato la passione con cui racconti te e il tuo lavoro…

Effettivamente sono molto contento di potermi raccontare in questa intervista: è un momento utile per guardarmi e riflettere su quello che sto facendo, a che punto sono arrivato e su dove sto andando. È un modo per ritrovare il bandolo della matassa, per rivedere lo stile con cui si fanno le cose. I momenti di sintesi come questo, sono buoni per respirare e chiedersi: cosa sto facendo? Dove sto andando?

Oggi ti ho accolto nel mio disordine. Nell’intimità del mio disordine.

[Mi guardo intorno, e in questo scorcio di laboratorio che ricorda l’atelier di Brâncuși, vedo affiorare anche diversi libri e note manoscritte che non sembrano di carattere scientifico…]

I libri che vedo ti sono stati di ispirazione? Me ne parli?

Queste sono le “Note” di Ludwig Hohl, che ha preso per due, tre anni. Le immagini sono bellissime, mi ricordano, con le dovute enormi rispettose differenze, il mio ultimo anno del dottorato in cui avevo bigliettini dappertutto prima di trovarne una sintesi.

“Questo immenso non sapere” di Chandra Candiani, poi, mi ricorda che non sono qui “perché mi pagano”, ma perché c’è ancora (e ci sarà sempre) qualcosa che non so. “Questo libro è disordinato, e tale deve rimanere” scrive Candiani. Perché come ti dicevo prima, il disordine serve.

La terza immagine che mi descrive è quella di Maria Lai, madre dell’arte comunitaria. In una sua opera, un nastro di 27 chilometri che abbraccia tutta la montagna, c’è l’intrecciarsi con il mondo grazie agli strumenti che il gruppo ci ha messo in mano. Ci vedo tutta la pazzia, il coraggio che serve per fare ricerca di frontiera. Come un dono che ci si fa, che ci si concede. E forse, ci salva.

Cosa ti insegna il lavoro in laboratorio?

Il tecnico è quello che non pensa più al gesto, perché il gesto gli viene in automatico, l’ha assunto, fatto proprio. Faccio ancora il parallelo con l’alpinismo: è come quando arrampichi tanto e non pensi più al gesto. Ti godi “l’altro pezzo”, non hai bisogno di guardare le mani cosa fanno. La mente, così, è solo sul pensiero.

Nel laboratorio il tempo si ferma un po’. Nelle prime lezioni agli studenti insisto sul senso della misura, e sul far toccare le cose. Fare sperimentazione, imparare ad usare bene le mani “da tecnico” è stata una possibilità di crescita. Saper trovare quello che si cerca, rapportarsi alle cose e alle persone all’esterno, sono tutti insegnamenti del laboratorio.

Non vorrei aprire una finestra sull’infinito, ma cos’è la ricerca per te, in breve?

Ricerca vuol dire anche ricerca dentro. Mi sembra sempre di essere dentro un movimento. A volte fare cose qui dentro, e lo stile con cui le si fa, è un’occasione per me di voler bene al mondo. Lo riverso anche nella scrittura: è un’occasione di sintesi, un’occasione di abbracciare il mondo, dialogarlo, ascoltarlo.

Quando sei nella ricerca, a volte ti senti un po’ un funambolo. Dobbiamo fare i conti con la paura di rimanere sospesi e con il tempo che corre. E ad un certo punto bisogna essere capaci di tirare le fila, come mi è capitato negli ultimi due mesi di dottorato. Senza quel limite, diventerebbe per me alienante.

Ma la ricerca ti insegna, d’altra parte, a coltivare la pazienza. È importante, perché alcune delle cose che affronti hanno tempi di ricaduta lunghi. È la pazienza dell’agricoltore di quell’antico detto: “Chi pianta datteri, non mangia datteri”.