È il 21 settembre. In lontananza, si sente la campana del rettorato suonare le 17. Fuori, una pioggia sottile e insistente bagna gli ultimi ritardatari. Ma dentro il Trifoglio, l’aula Pesenti è già gremita. Parlano, ridono, sono tutti giovanissimi. E nonostante la lunga giornata di lezioni, attendono.

È arrivato. Sul palco, ad accoglierlo, ci sono già Andrea Campioli, Preside della Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni ed Emilio Faroldi, Prorettore Vicario. Bastano poche parole, perché in realtà non ha bisogno di presentazioni.

Perché lui è Renzo Piano.

Con la lungimiranza che lo contraddistingue, non ha voluto tenere una generica lezione agli studenti, ma alle matricole. Perché anche lui lo è stato. E ha voluto far iniziare il percorso di questi studenti mostrando loro il punto di arrivo.

Fare architettura

Mentre Piano dà il benvenuto a tutti, complimentandosi per l’ottima scelta, sugli schermi appare il titolo di questa sua lezione: Fare architettura. Ma che cosa vuol dire “fare architettura” per Piano?

«È un mestiere straordinario, basta farlo bene. È un’attività fondamentale, uno dei primi mestieri del genere umano. Perché dà riparo».

«C’è un’etica dietro il costruire. Lo si fa per rendere il mondo un mondo migliore. Bisogna costruire cose solide che stanno su. Perché saranno cose che rimarranno nel tempo».

E sul Politecnico: «C’è una poetica del costruire che si respira tra queste mura. Il Politecnico ha la capacità di offrirvi tutte le sfaccettature che messe insieme vi aiuteranno a costruire».

A questo punto entra nel cuore del suo intervento. Ai ragazzi e alle ragazze vuole fare una raccomandazione e dare tre consigli.

Studiare

La raccomandazione è: “Studiate”.

«Bisogna attrezzarsi, allenarsi. Perché è una lunga traversata fare l’architetto. Bisogna conoscere il mestiere. Essere sognatori. “Avere l’ansia del sociale”, dicevamo così ai tempi».

Arrivò al Politecnico nel 1960. Aveva iniziato gli studi di architettura a Firenze, ma sentiva di aver bisogno di qualcosa di più: «Più tensione, più ricchezza, più complessità». E il Politecnico aveva questo.

Confessa che in alcuni momenti la voglia di studiare non l’ha avuta. Ma è solo studiando che si possono possedere gli strumenti per gestire tutti gli aspetti di una vita.

«E adesso, veniamo ai tre consigli». Partono le diapositive, istantanee della vita professionale di Piano.

Lavorare assieme

Osserviamo una foto in cui Gino Strada e Renzo Piano si guardano, si sorridono, si capiscono.

«Eravamo in Uganda, alla posa della prima pietra dell’ospedale di Emergency. Gino Strada era sì un cliente, ma era soprattutto un complice. Mi chiese di fare un ospedale “scandalosamente bello”. Ma un architetto non può lavorare da solo. È sempre questione di complicità con qualcuno».

Dall’immagine proiettata traspare il senso del lavorare insieme.

«È attorno a un tavolo che nasce il primo barlume di un’idea. È come nel ping pong: ogni persona si rimanda la palla a vicenda, e così vengono fuori le cose interessanti, si arricchisce il processo. Questo miracolo si chiama creatività».

È a Kampala che hanno lavorato, sul Lago Vittoria, in Uganda. Sullo schermo compare uno dei primi schizzi.

«Volevo che l’edificio fosse a emissioni zero, che non consumasse energia. So che oggi è un dovere, ma ai tempi non era affatto scontato. Noi architetti siamo dei generalisti, ragioniamo in senso complessivo. Abbiamo analizzato la terra nei nostri laboratori per poter realizzare i muri dell’edificio. I pannelli servono a catturare energia e creare ombra, e lo spazio che li separa dal tetto per raccogliere e incanalare le brezze. Gli alberi attorno sono jacaranda, che danno bellezza, poesia».

Non mollare

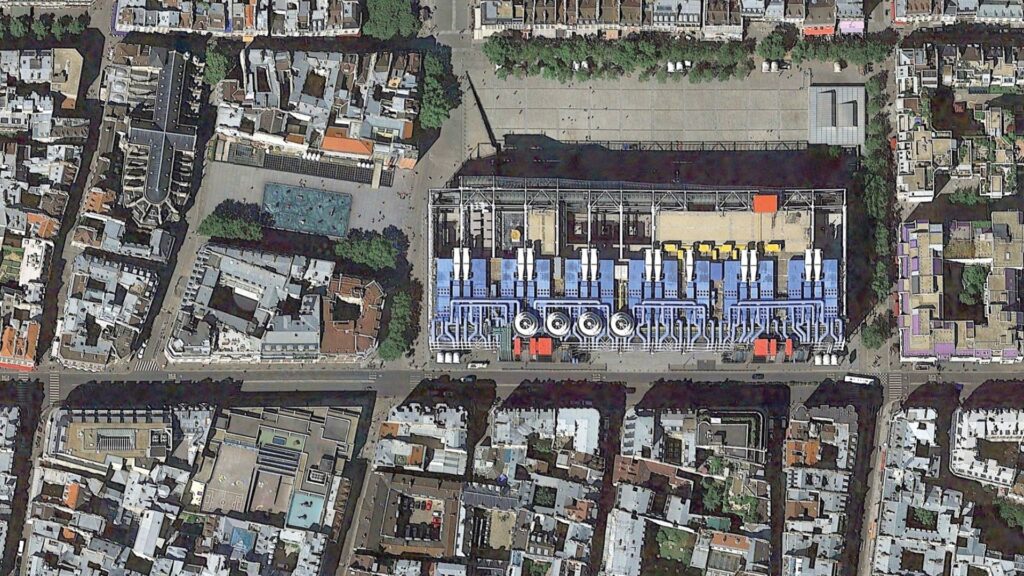

Con il secondo consiglio, “Non mollare”, Piano ci porta al Centre Pompidou. In un articolo dell’epoca campeggia un grande “NON”, che era un po’ l’accoglienza di una certa società dell’epoca al nuovo progetto.

«Eccomi in questa foto con Richard Rogers. Che cosa rispondevamo noi due, complici, a tutti questi “Non”? Rispondevo sempre: “Je ne comprends pas”».

Sorride.

«Avevano capito che eravamo molto coriacei, non mollavamo. Pensate che i processi giudiziari per fermare questo progetto arrivarono a sette. L’Accademia diede vita addirittura una “Associazione del gesto architettonico”, per l’occasione. Ho sempre avuto un po’ di timore delle scuole che si fanno chiamare “Accademia”. Un’accademia può essere una prigione. Mentre bisogna guardare all’esterno, alla realtà».

E loro non si sono fermati.

«C’era aria fresca al tempo, eravamo nel 1971. Dovevamo mettere in discussione la concezione dei centri culturali, ormai chiusi su sé stessi. I luoghi della cultura avrebbero dovuto creare curiosità, non intimidazione. La curiosità è cultura, consapevolezza. Era la testardaggine del sublime a guidarci».

La contestazione contro quell’opera fu così forte che a un certo punto le imprese francesi fecero cartello per non consegnare i materiali, affermando che non si poteva costruire così.

«Facemmo arrivare i pezzi di notte dalla Germania, cercando di non farci vedere».

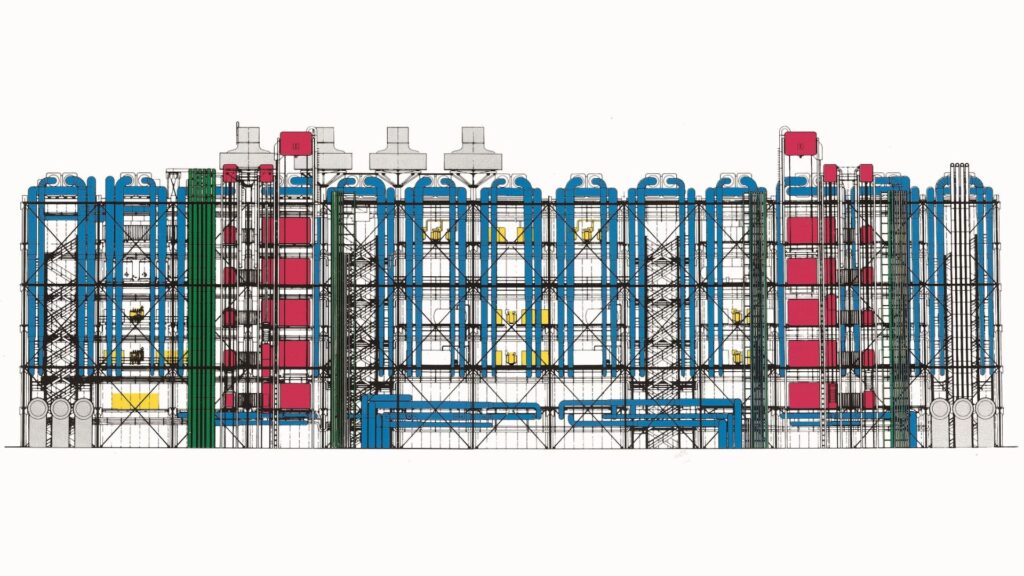

Sullo schermo appare il disegno tecnico di un pezzo della struttura del Pompidou: «Imparate il mestiere, perché bisogna saper disegnare così per saper costruire. Anche se oggi ci sono i computer, non cambia molto».

Ma come è stato scelto proprio quel progetto, che avrebbe poi incontrato tante ostilità al tempo?

«Al concorso parteciparono 681 progetti. Il brief imponeva che bisognasse mantenersi all’altezza degli edifici intorno. E noi proponemmo di andare una volta in profondità sotto il terreno e due volte in superficie. Per questo non pensavamo mai di vincere. E invece, fu proprio grazie a questa trovata che fu possibile ottenere anche la formazione della grande piazza esterna.

«Per realizzare il nuovo edificio non è stato demolito niente, si trattava di uno spazio disponibile. Quando venne fuori la questione colore, con Richard tirammo fuori l’idea: usare “il tradizionale code couleur”. Il blu era per gli elementi di circolazione dell’aria, il giallo per l’elettricità, il verde per quella dell’acqua, il rosso per le persone. Dopo quindici anni, si scoprì che in realtà il codice colori era un’invenzione tutta nostra».

Anche per le iconiche prese d’aria sulla piazza, che portano l’aria ai piani sotterranei, Piano ha un aneddoto da raccontare.

«Il prefetto di Parigi (che a quel tempo faceva funzione di sindaco), ci disse: “Jamais!”. Ovviamente risposi: “Je ne comprends pas”. Ma le togliemmo. Per poi riposizionarle tre o quattro mesi dopo. Ci fece richiamare, adirato, ripetendo: “Moi vivant, jamais!”. Allora, le smontammo di nuovo. Dopo tre mesi, il prefetto morì: non era colpa nostra, lo giuro. Potemmo però rimettere al loro posto le prese d’aria.

«Ogni volta che passo davanti a questo edificio, mi chiedo come abbiano permesso di farcelo fare».

Ora ride di gusto.

«Io conosco la parola “impossibile” in sei lingue diverse. Te la dicono sempre. L’unica tua difesa è che sai come fare. Perché l’hai imparato dove? Al Politecnico! Quindi studiate, per non essere in balia di quelli che ti dicono “impossibile”.

Mettersi in ascolto

«Sapete quante persone incontrerete che hanno passato la vita a convincere gli altri delle proprie idee? È mettersi in ascolto ad essere più complicato».

Il terzo consiglio è proprio quello di saper ascoltare. Ci trasferiamo a Londra, allo Shard, il grattacielo inaugurato nel 2012.

«I luoghi hanno una storia. Per questo mi sono ripromesso di non intraprendere mai un progetto senza stare un po’ di tempo sul posto, gironzolando con le mani in tasca per un po’. Come pensare un edificio per 12.000 persone, senza posti auto, a Southwark, nel centro di Londra?

«La città ha guglie dappertutto, rifletto. Allora inizio a schizzare. Penso a un edificio con base molto larga, che va restringendosi in alto. È una forma molto intelligente, perché non offre grandi superfici all’azione del vento. La forma alla base è quanto mai strampalata. Ho l’idea di congiungere i vertici della base in alto, a piramide».

A un certo punto c’è stata una strenua opposizione.

«Ascoltare, nel nostro mestiere, significa sentirsi dire di tutto. Ma ascoltare le critiche non vuol dire ubbidirvi. Penso che le critiche più utili, in fondo, siano quelle irritanti. Se è intelligentemente irritante, la critica, bisogna ascoltarla.

«La nostra è un’arte civica: se fai uno sbaglio, è troppo tardi. Un architetto che fa un pessimo lavoro impone questa bruttura a tutta la comunità, per un lungo periodo ti tempo. Per questo bisogna avere l’umiltà e la forza di ascoltare tutte le critiche. Su dieci di queste, cinque si possono buttare via, e tra le cinque che si ascoltano, quattro non sono male, ma una probabilmente è giusta.

«Ricordatevelo: non si ha sempre ragione. Non è il gusto per il compromesso in sé, ma la consapevolezza che la gente tante volte ha ragione. Per questo bisogna sempre ascoltare».

L’inchiesta pubblica finì per dare il via libera al progetto: il giudice fu del parere che non esista un’architettura “troppo contemporanea”, anche St Paul era contemporanea quando fu realizzata.

«E così riuscimmo a costruirlo. Gli operai erano degli acrobati, degli alpinisti. La superficie inclinata dell’edificio riflette subito il cielo. Lo Shard non è mai uguale a sé stesso, continua a giocare con il cielo cangiante di Londra, cambiando con esso».

Ma arriva il momento delle conclusioni.

«Avete scelto un mestiere meraviglioso. Avete scelto la scuola giusta. Ma stasera, prima di andare a letto, annotatevi i tre consigli che vi ho dato.

«Adesso vi lascio. Grazie di tutto e buon viaggio».