Dietro le quinte delle grandi missioni spaziali si cela il lavoro instancabile di studiosi e ingegneri, che trasformano teorie complesse in tecnologie rivoluzionarie. Paolo Panicucci, ricercatore e assistant professor presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano, è uno di loro. Con un percorso che spazia dall’Italia alla Francia, fino agli Stati Uniti, e con collaborazioni internazionali di rilievo, il suo lavoro si concentra su uno degli aspetti più cruciali dell’esplorazione spaziale: l’autonomia dei satelliti.

In questa intervista, Paolo ci racconta il suo viaggio nel mondo della ricerca, dalla passione per la scienza ai progetti d’avanguardia che definiscono il futuro dell’esplorazione spaziale.

Paolo, la tua carriera è ricca di esperienze uniche.

Come è iniziato tutto?

Il mio percorso è stato più atipico rispetto a molti miei colleghi. Sono di Roma e ho iniziato i miei studi a La Sapienza, conseguendo la laurea triennale in ingegneria aerospaziale. Ho proseguito con il primo anno della magistrale in ingegneria astronautica e spaziale, sempre a La Sapienza. Poi mi sono trasferito in Francia per un programma di doppio titolo che prevedeva un anno di master in Italia e due anni in Francia, presso l’ISAE-SUPAERO (Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace). Il sistema francese è diverso rispetto a quello italiano: si basa su un percorso strutturato in due anni di classi preparatorie (ndr. classes préparatoires), seguiti da tre anni nelle cosiddette “grandes écoles”. Io sono entrato direttamente al secondo anno di quest’ultimo ciclo, completando il programma con un terzo anno che comprendeva un master di ricerca in automazione e elaborazione d’immagini. Alla fine di questo percorso, mi sono ritrovato con tre titoli accademici: il master in Italia, il titolo francese e un ulteriore master di ricerca conseguito presso l’Université Paris-Saclay. A coronamento di questo percorso, ho svolto uno stage di ricerca presso l’agenzia spaziale francese, che mi ha permesso di combinare tutto ciò che avevo appreso. È stato questo progetto a gettare le basi per la mia carriera di ricercatore.

Ho vissuto anche altre esperienze internazionali, come, ad esempio, negli Stati Uniti. Qui ho avuto l’opportunità di lavorare ad un periodo di visita sponsorizzato dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e dal CAIF (Cultural Association of Italians at Fermilab), che mi ha permesso di approfondire lo studio della dinamica dei satelliti e il controllo dell’assetto nello spazio.

Raccontaci delle tua esperienza in Francia…

In Francia ho avuto l’opportunità di collaborare con il CNES, l’Agenzia Spaziale Francese, su progetti legati alla frammentazione e al rientro controllato di satelliti, un’esperienza che mi ha dato una visione pratica dei problemi legati ai detriti spaziali nell’orbita terrestre. L’obiettivo era comprendere come le incertezze influenzano la traiettoria di questi oggetti. Questo è un tema cruciale, perché coinvolge la sicurezza delle persone sulla Terra: se un detrito non si disintegra completamente nell’atmosfera, la sua caduta può avere conseguenze. Per fortuna, la maggior parte dei frammenti finiscono nell’oceano pacifico, ma il rischio rimane [ride].

La sfida principale era modellare il comportamento dei satelliti durante il rientro, in particolare il fenomeno della frammentazione. A determinate altitudini, i corpi si disgregano, e la distribuzione dei frammenti dipende da numerosi fattori: la superficie esposta, lo scambio termico, la resistenza aerodinamica. Abbiamo analizzato queste variabili per costruire un modello statistico globale, capace di stimare dove potrebbero cadere i frammenti. Questo lavoro era parte delle attività dello ‘Space Debris Office’. La Francia, secondo le leggi internazionali, è la principale responsabile del lancio dei satelliti poiché lo spazioporto europeo si trova in Guiana Francese. Ogni satellite lanciato dal territorio francese deve rispettare la normativa che prevede il rientro controllato entro 25 anni dalla fine della missione operativa. Il nostro studio mirava a supportare l’applicazione di questa legge, analizzando i rischi di rientro e validando le strategie di mitigazione.

Quando hai capito che volevi fare ricerca?

Ho sempre saputo di voler intraprendere una carriera accademica, quindi non è stata una scelta casuale. La mia passione è nata durante gli anni della triennale; sono sempre stato affascinato dalla parte più scientifica e formale della ricerca. Mi piace molto approfondire concetti e sviluppare soluzioni teoriche piuttosto che collegare cavi e sperare che tutto funzioni [ride].

La scelta dell’ingegneria spaziale dopo il liceo è stata quindi una sfida personale: ero attratto da campi come l’astrofisica, ma ho scelto ingegneria per mettermi alla prova. Durante il master a La Sapienza, ho avuto l’opportunità di lavorare con due professori contribuendo allo sviluppo di un CubeSat. Questo progetto, aveva l’obiettivo di studiare l’alta atmosfera e mi ha coinvolto nella progettazione e nei test del sistema di controllo d’assetto, ossia il meccanismo che stabilizza il satellite e ne gestisce i puntamenti. Questa esperienza ha consolidato il mio interesse per la ricerca e l’ingegneria.

Parliamo della tua ricerca al Politecnico di Milano.

Di cosa ti occupi principalmente?

Durante il mio dottorato, svolto presso l’ISAE-SUPAERO in collaborazione con il CNES e Airbus Defense&Space, ho approfondito i problemi di SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), che consentono di stimare contemporaneamente la traiettoria di un satellite e le proprietà del corpo celeste che sta esplorando. Questa tecnologia è essenziale per l’autonomia delle sonde, specialmente in contesti in cui la comunicazione con la Terra è limitata o impossibile, come durante l’esplorazione di asteroidi o in operazioni di manutenzione orbitale.

Al Politecnico lavoro presso il DART (Deep-space Astrodynamics Research & Technology) Lab coordinato dal professor Francesco Topputo, con cui ho iniziato a collaborare nel contesto del progetto EXTREMA. Il progetto, finanziato dal Consiglio di Ricerca Europeo, mira a rendere i CubeSat completamente autonomi nelle missioni interplanetarie. Questo include la determinazione dell’orbita in autonomia e la pianificazione autonoma delle traiettorie, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i costi di monitoraggio da Terra e permettere l’esplorazione massiva del sistema solare. Stiamo anche sviluppando tecnologie per sfruttare i corridoi di cattura balistici, percorsi naturali che richiedono pochissimo propellente per raggiungere corpi celesti come Marte.

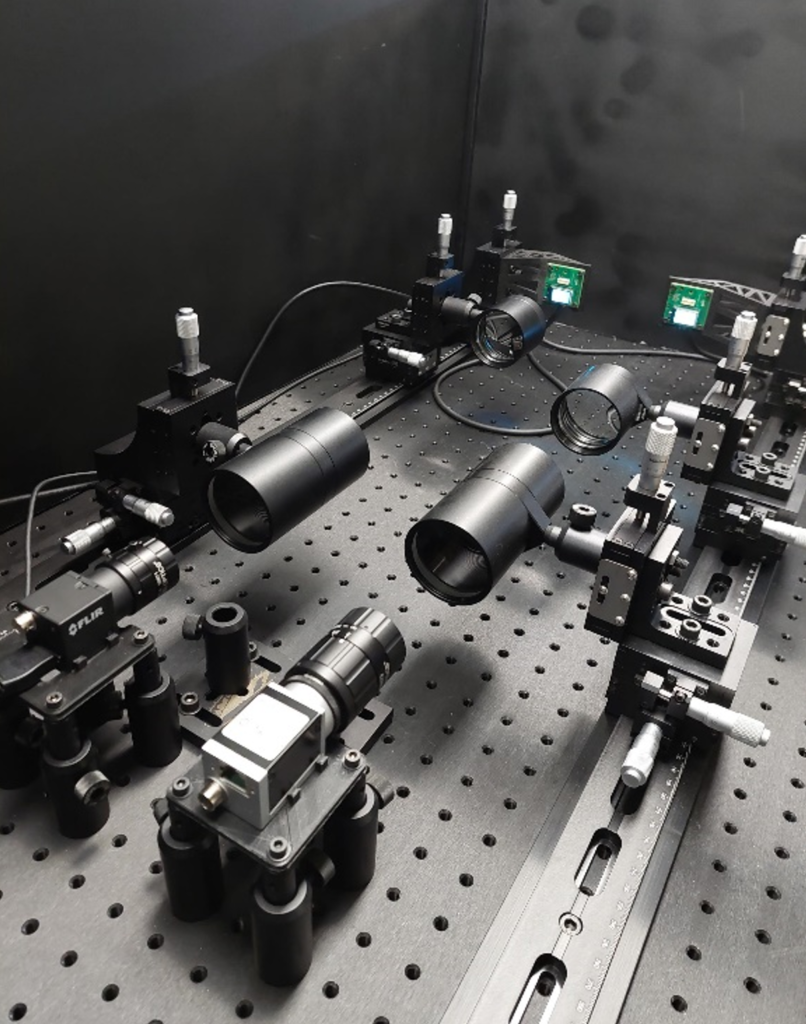

In questo contesto, la mia ricerca si focalizza principalmente sulla navigazione ottica (Vision-Based Navigation), sull’elaborazione delle immagini, sull’autonomia dei veicoli spaziali e sulle simulazioni hardware-in-the-loop (ndr. con componenti hardware nel ciclo di simulazione). Infatti, le sonde spaziali possono acquisire immagini dei pianeti per triangolare la posizione del satellite e stimare la traiettoria nel sistema solare. Un aspetto sfidante della nostra ricerca è la validazione a terra degli algoritmi basati su immagini, perché è estremamente complesso riprodurre le acquisizioni che la sonda effettuerebbe in orbita. Per ovviare a questa problematica, ho sviluppato durante il mio postdoc il banco di prova RETINA, che ci permette di acquisire immagini come se la sonda fosse in orbita e validare le metodologie che sviluppiamo prima di lanciare i satelliti.

che permette di testare in laboratorio i sistemi di navigazione autonoma.

Perché è così importante l’autonomia dei satelliti?

L’autonomia riduce i costi operativi e aumenta l’efficienza delle missioni. Pensiamo alle missioni interplanetarie: comunicare con una sonda su Marte richiede tempo e risorse. Se una sonda può determinare la propria traiettoria e reagire a eventi imprevisti in modo indipendente, si guadagna in flessibilità e si possono moltiplicare le missioni esplorative. Questo diventa ancora più cruciale in ambienti sconosciuti e dinamici, come quello degli asteroidi, dove ogni decisione rapida può fare la differenza.

Ci sono collaborazioni significative in corso?

Sì, lavoriamo su molti progetti e missioni CubeSat che spaziano dalle orbite lunari agli asteroidi, a stretto contatto con ESA, NASA e ASI. Un esempio è la missione LUMIO (Lunar Meteoroid Impact Observer), concepita e gestita dal Prof. Francesco Topputo, che ha l’obiettivo di monitorare il lato nascosto della Luna per individuare i flash prodotti dall’impatto dei meteoroidi sulla sua superficie.

determinando la grandezza della luna nell’immagine

Un altro progetto molto importante è la missione Milani, un CubeSat parte della missione Hera in collaborazione con ESA e NASA, dedicato allo studio degli effetti dell’impatto di una sonda su un asteroide. Io, in particolare, supporto le attività scientifiche coordinate dal Prof Fabio Ferrari, occupandomi dell’utilizzo di camere per determinare la composizione degli asteroidi, ricostruirne la forma e analizzare i detriti generati dall’impatto della sonda. Questi dati permettono di stimare le caratteristiche del corpo celeste (ndr. gravità, forma, stato rotazionale) e di rispondere a domande scientifiche fondamentali sulla formazione del nostro sistema solare.

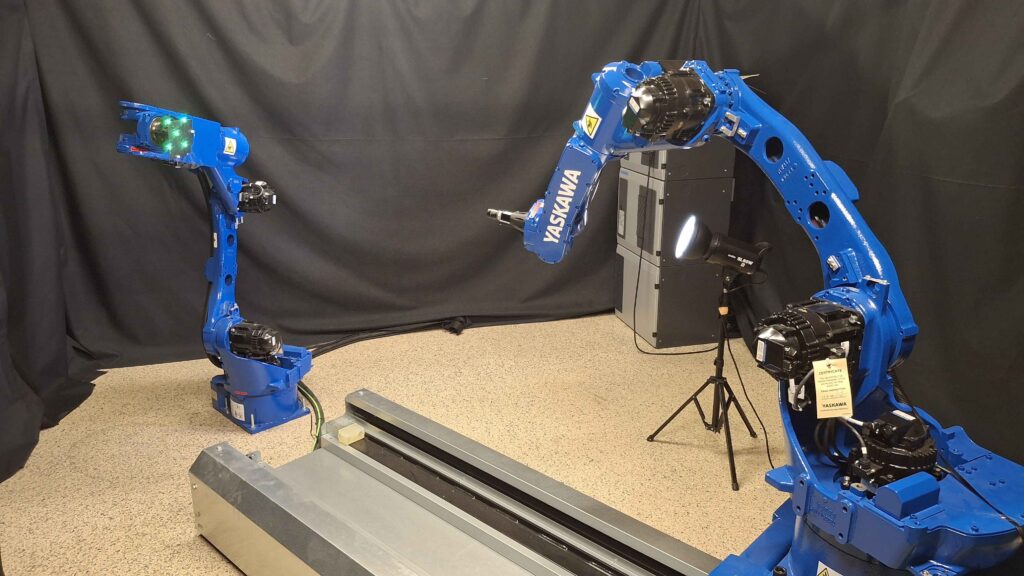

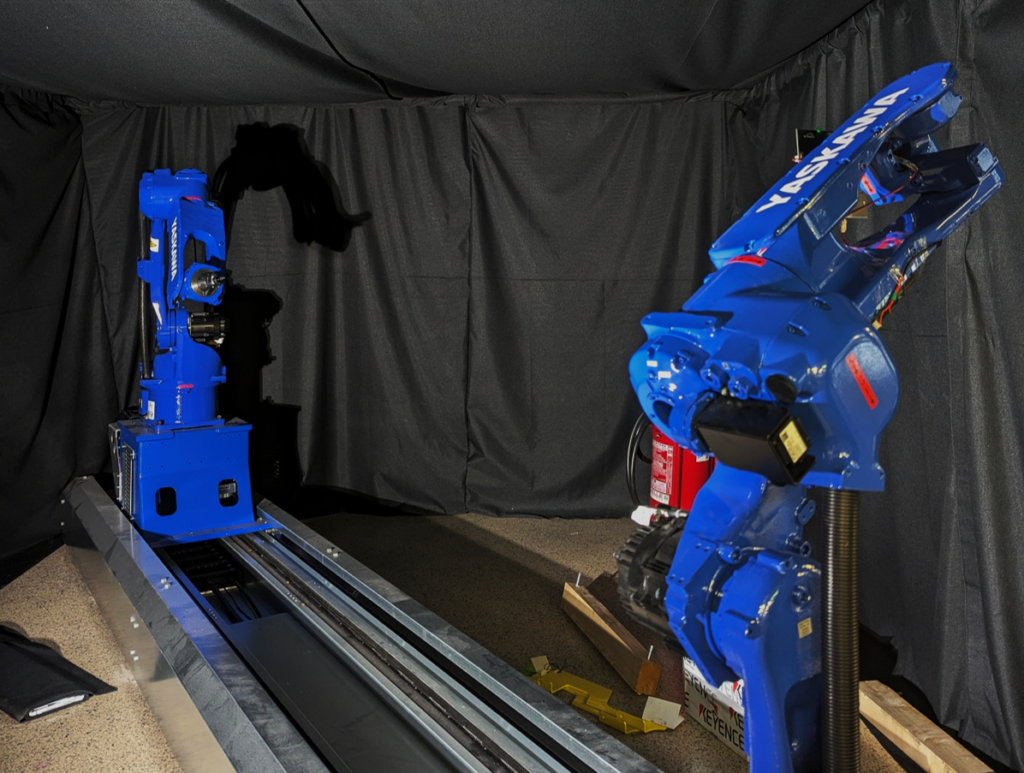

In parallelo, stiamo sviluppando facilities all’avanguardia per la validazione delle tecnologie. Una delle più recenti include l’uso di bracci robotici per emulare il moto relativo tra sonde e corpi celesti. Montando un corpo celeste in miniatura su uno dei due bracci e la strumentazione del satellite sull’altro, riusciamo a riprodurre tramite il movimento dei bracci robotici le operazioni eseguite in orbita. Questo ci consente di ottenere dati estremamente precisi per la validazione degli algoritmi di navigazione e di pianificazione delle traiettorie.

Che impatto ha il tuo lavoro sulla sicurezza del nostro pianeta?

Studiare asteroidi non è solo affascinante dal punto di vista scientifico, ma anche vitale per la difesa planetaria. Da questo punto di vista abbiamo collaborato alla missione DART della NASA, dove una sonda è stata fatta impattare su un asteroide per studiarne la deviazione orbitale al fine di evitare la collisione con la terra. Questi esperimenti sono fondamentali per sviluppare strategie che possano proteggerci da eventuali collisioni future. Il nostro contributo riguarda anche l’analisi delle traiettorie dei detriti emessi dall’asteroide in seguito all’impatto, aspetto su cui abbiamo pubblicato recenti studi su riviste scientifiche di prestigio, come Nature Communications.

Viste le tue numerose esperienze internazionali, quali sono le principali differenze che hai notato?

L’Italia è uno dei luoghi dove si fa ricerca meglio al mondo. Qui, e in particolare al Politecnico di Milano, c’è un rigore metodologico e una qualità straordinaria: gli studenti vengono formati da docenti che insegnano ciò che loro stessi ricercano, offrendo accesso diretto alle frontiere della scienza.

In Francia, invece, l’approccio è più orientato all’ingegneria pratica. Si impara a rispettare le scadenze, a consegnare i progetti nei tempi previsti e ad accettare i risultati senza possibilità di rifarli. Questo sistema enfatizza l’efficienza e la responsabilità professionale. Negli Stati Uniti, infine, c’è una grande attenzione all’interdisciplinarità e al problem solving.

Quali sono le tue ambizioni per il futuro?

Mi piacerebbe continuare a lavorare al Politecnico, ampliando il team e consolidando le nostre ricerche. Il nostro laboratorio è un’eccellenza mondiale e l’ambiente è stimolante e collaborativo.

Inoltre, ho recentemente vinto la Rocca Fellowship, che mi consentirà di trascorrere un periodo al MIT per approfondire la pianificazione delle traiettorie, un’area su cui desidero ampliare le mie competenze. Attualmente, sono specializzato nell’ambito della percezione autonoma e della navigazione ottica, ma l’esperienza al MIT sarà un’opportunità per integrare questo know-how con la pianificazione autonoma delle traiettorie, lavorando con alcuni dei massimi esperti del settore.

Tornando al Politecnico, vorrei continuare a sviluppare questa interazione tra guida, navigazione e controllo, con particolare attenzione alla validazione a terra dei sistemi e al loro utilizzo per scopi scientifici. Vorrei anche rafforzare il focus sull’esplorazione degli asteroidi e degli ambienti spaziali complessi, che trovo particolarmente affascinanti. L’obiettivo è consolidare i tre assi principali su cui lavoro: navigazione autonoma, validazione di sistemi spaziali ed esplorazione spaziale.

Non mi vedo lontano dall’Italia, perché credo fortemente nell’importanza di restituire alla comunità l’investimento che ha fatto per istruirmi e formarmi e per contribuire alla crescita delle future generazioni.

Cos’è la cosa che più ti entusiasma del tuo lavoro?

Mi entusiasma il fatto di prendere sistemi sviluppati in laboratorio, testarli in contesti reali e vedere che funzionano. Recentemente, abbiamo validato tecniche per la determinazione delle traiettorie utilizzando immagini di pianeti e stelle ripresi come piccoli punti da terra. Un dottorando del team ha scattato centinaia di migliaia di foto durante diverse sere e, applicando i nostri algoritmi, abbiamo visto che effettivamente funzionava con gli stessi risultati che avevamo previsto nelle simulazioni al computer. È una soddisfazione enorme osservare come le teorie prendano vita e funzionino nella pratica.

Un’altra cosa che mi entusiasma è lavorare con dottorandi e giovani ricercatori. Rimango spesso stupito dalla loro bravura, dalla capacità di affrontare problemi complessi e di risolverli con rapidità ed eccellenza. La loro voglia di imparare, innovare e cambiare gli schemi tradizionali è una fonte di ispirazione costante. Mi rendo conto di quanto sia importante il ruolo degli studenti e dei dottorandi, perché senza di loro molte cose che facciamo non sarebbero realizzabili.

Infine, è sempre stimolante vedere il riconoscimento internazionale per il nostro lavoro. Durante le conferenze all’estero, aziende e colleghi si avvicinano per discutere dei nostri progetti. Questo settore, seppur competitivo, è caratterizzato da un forte rispetto e collaborazione. Il rapporto umano è fondamentale e ci permette di crescere insieme, condividendo successi e superando le sfide.