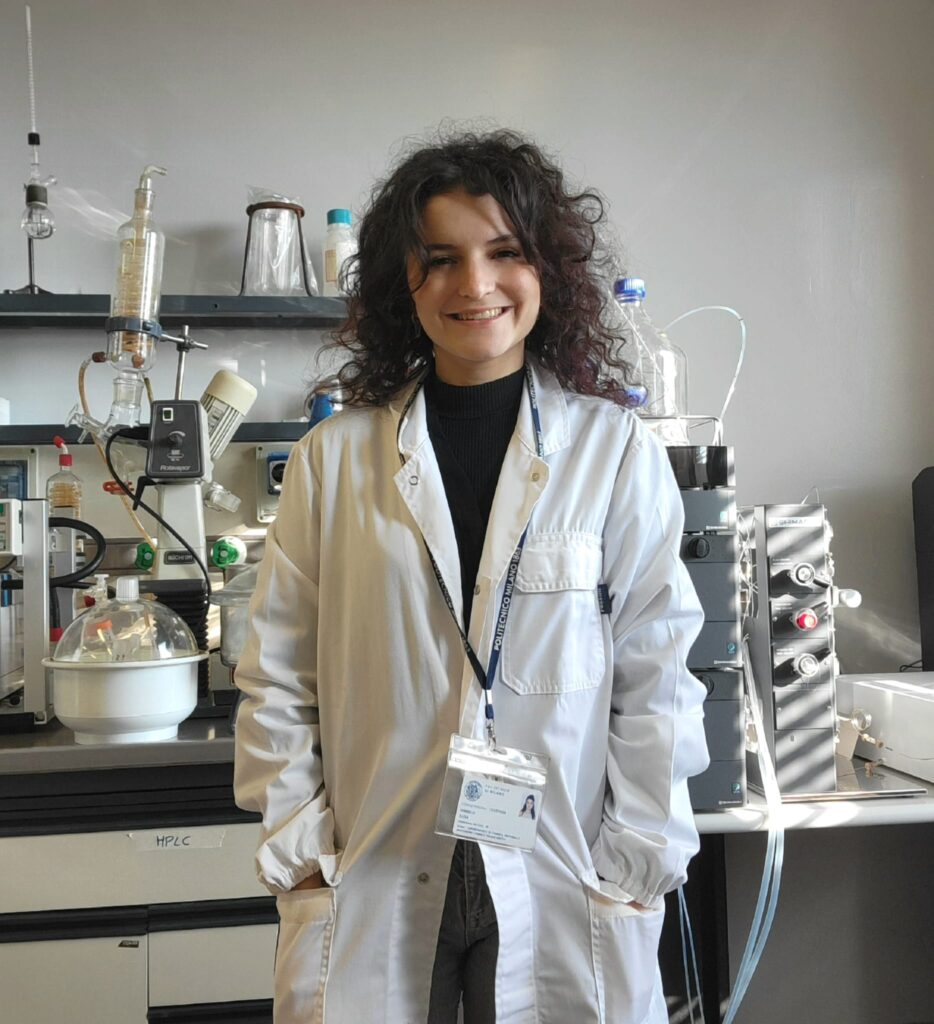

A 27 anni si è già guadagnata la copertina di una rivista internazionale proprio nel suo ambito di studi, la chimica, a cui si è appassionata fin da giovane. Elisa Marelli ci racconta in questa intervista la sua vita in laboratorio, ci spiega cosa siano e a cosa servano i peptidi e come attraverso il suo studio in collaborazione con tanti colleghi italiani e stranieri siano arrivati alla creazione di un biomateriale in grado di competere con le prestazioni dei materiali derivati dal petrolio, efficiente, di qualità, ma biodegradabile.

Il suo sogno nel cassetto è infatti riuscire ad avere un impatto concreto, contribuendo in modo positivo all’ambiente e aiutando a rendere soluzioni sostenibili più accessibili.

Ora l’aspetta l’Europa e poi chissà.

Come è arrivata al suo percorso attuale di ricerca?

Sono “Made in Polimi”, ho completato sia la laurea triennale in Ingegneria dei Materiali e Nanotecnologie sia la magistrale qui. Durante la tesi magistrale, ho iniziato a lavorare nel laboratorio SupraBioNanoLab del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica Giulio Natta

sotto la supervisione del professor Pierangelo Metrangolo. È stato lì che è nato il progetto sulla cellulosa, culminato con la pubblicazione del nostro studio sulla rivista Journal of Materials Chemistry B.

È sempre stata attratta dalla chimica?

Mi sono sempre piaciute tutte le materie scientifiche. Al liceo ero indecisa tra chimica e fisica, così ingegneria dei materiali è stata la scelta perfetta per combinare entrambe le discipline.

Cosa ha apprezzato di più durante i suoi studi?

Sicuramente quello che l’ingegneria dei materiali mi ha dato è stato l’approccio interdisciplinare che fra le altre cose mi ha permesso di avvicinarmi alla chimica supramolecolare, una specializzazione del laboratorio che mi ha portato a spostarmi verso l’ingegneria chimica durante il dottorato. Questo passaggio mi ha dato l’opportunità di approfondire il design molecolare.

Cos’è il design molecolare?

È il processo di progettazione di un materiale partendo proprio dalla molecola. Ogni molecola porta con sé istruzioni naturali, ovvero le sue proprietà chimiche e fisiche, per autoassemblarsi in maniera del tutto spontanea e generare materiali con funzionalità diverse.

Di cosa si occupa la sua ricerca?

Lavoro con biomateriali a base di peptidi autoassemblanti. Questi sono piccole sequenze proteiche che possono formare nanostrutture diverse, dalle nanofibre alle nanoparticelle, utili per molte applicazioni. Mi concentro soprattutto sull’integrazione dei peptidi con biomateriali più comuni, come la cellulosa o la gelatina, per modificarne le proprietà.

Che applicazioni possono avere questi materiali?

Le applicazioni sono molteplici. Ad esempio, possiamo migliorare le proprietà meccaniche o aggiungere funzionalità specifiche come idrofobicità, capacità antiossidanti o antibatteriche. Con la cellulosa, ad esempio, lavoriamo per ridurne l’assorbimento di acqua, utile per creare materiali resistenti all’umidità.

Ci parli del vostro studio Nanocellulose-short peptide self-assembly for improved mechanical strength and barrier performance che è stato premiato con la copertina sulla prestigiosa rivista Journal of Materials Chemistry B

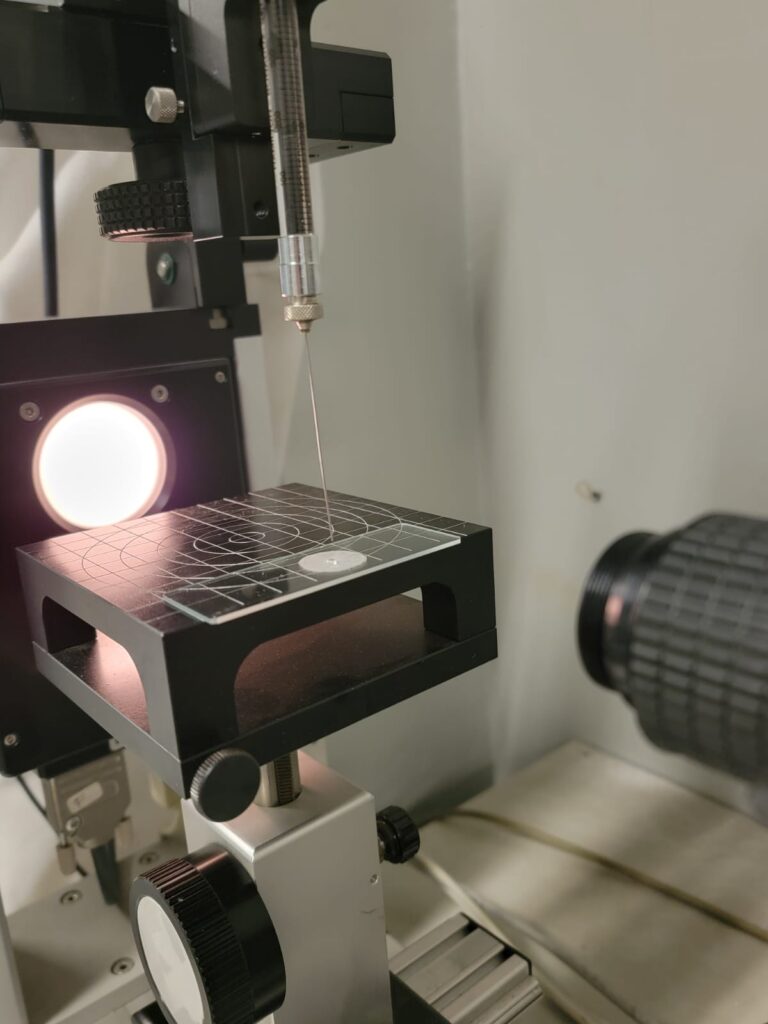

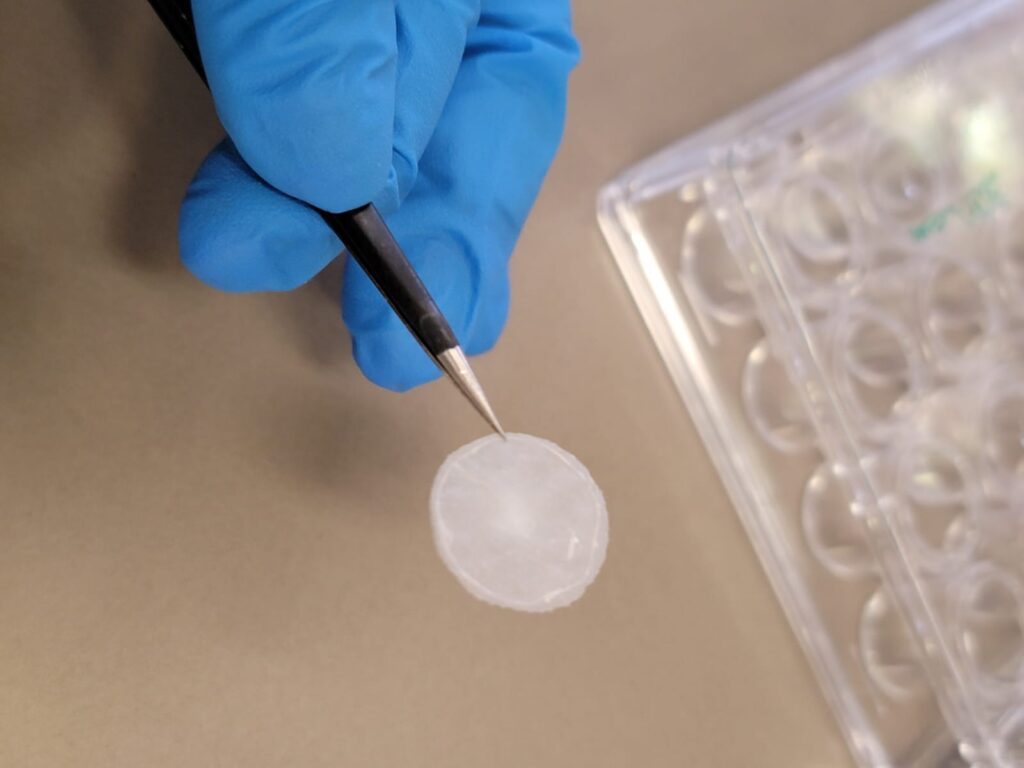

Abbiamo lavorato con nanofibre di cellulosa, estratte tramite trattamenti meccanici. La cellulosa è molto versatile ma ha il limite di essere idrofila, cioè assorbe acqua. Abbiamo integrato una sequenza di soli cinque amminoacidi all’interno del network di nanofibre, migliorandone le proprietà meccaniche e rendendolo idrofobico grazie all’introduzione di atomi di fluoro. I film prodotti hanno dimostrato proprietà barriera al vapore acqueo paragonabili ad alcuni derivati della cellulosa, con un contenuto di peptidi molto basso. Questo li rende sostenibili e biodegradabili.

A cosa possono servire questi film?

Un’applicazione immediata è il packaging sostenibile. I film resistenti all’acqua potrebbero essere usati come alternativa agli imballaggi tradizionali. Con ulteriori test, potrebbero trovare impiego anche in ambito biomedicale, ad esempio per scaffold nella rigenerazione dei tessuti.

Com’è fatto il materiale?

Lo abbiamo studiato in due forme: come idrogel, in cui le nanofibre di cellulosa formano una sospensione acquosa con i peptidi, e come film, derivati dai gel. Entrambe le versioni hanno proprietà interessanti.

Ma il materiale è sostenibile al 100%?

E sì, nel senso che i materiali di partenza che abbiamo usato sono appunto cellulosa, peptidi che sono di fatto componenti di origine naturale, rappresentando un’alternativa decisamente più sostenibile rispetto ai materiali derivati dal petrolio. Sicuramente, analisi del ciclo vita sarebbero utili per confermare la sostenibilità complessiva del prodotto.

Chi ha collaborato al progetto?

Abbiamo lavorato con due istituti finlandesi, Aalto University e il VTT-Technical Research Centre, esperti nella produzione di nanocellulosa. In Italia, l’Istituto SCITEC del CNR ci ha supportato con la sintesi dei peptidi. E’ stata una collaborazione preziosa da cui ho imparato molto.

Qual è stato il momento più emozionante?

Le prime analisi delle proprietà barriera dei film. I risultati erano chiari e molto promettenti, un momento davvero soddisfacente.

Come si svolge la sua giornata tipo?

Dipende dal periodo. Ci sono giornate che trascorro interamente in laboratorio e altre in cui mi dedico all’analisi dei dati o alla scrittura di progetti e di articoli scientifici. È un lavoro impegnativo, ma molto gratificante.

Voi siete un team di quante persone?

Il gruppo è molto grande ed è composto da sei professori tra ordinari e associati, cinque post doc e sette/otto dottorandi e questo sicuramente ha aiutato anche per avere una rete di supporto. L’ambiente è molto bello umanamente e scientificamente parlando perché ci occupiamo di progetti anche diversi tra loro in cui è quotidiano il confronto che permette di vedere anche in una prospettiva diversa la propria ricerca.

organizzata dallo stesso gruppo di ricerca, insieme agli speaker e partecipanti alla scuola

Consiglierebbe la ricerca a chi vuole intraprendere questa strada?

Assolutamente sì! È un percorso sfidante che richiede determinazione, ma dà molte soddisfazioni. Serve curiosità e voglia di risolvere problemi complessi, senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà.

Riesce a ritagliarsi anche del tempo per sé?

Sì, nel tempo libero mi piace molto cucinare per gli amici sperimentando nuove ricette in momenti di condivisione. Mi piace molto anche viaggiare, quando ne ho la possibilità, e scoprire nuovi posti e tradizioni che offrono prospettive diverse e arricchiscono il mio modo di vedere le cose.

Prossimi obiettivi?

A breve partirò per sei mesi all’ETH di Zurigo per studiare l’autoassemblaggio di alcune sequenze peptidiche a livello mesoscopico utilizzando tecniche come il microscopio a forza atomica. Questo periodo di ricerca di base mi aiuterà a capire meglio come le modifiche molecolari influenzano le proprietà dei materiali.