Il 22 dicembre 2024 abbiamo celebrato il centenario della nascita di Francesco Brioschi, primo “rettore del Politecnico di Milano”. Abbiamo voluto far rivivere lo spirito del nostro fondatore in questa “intervista impossibile”.

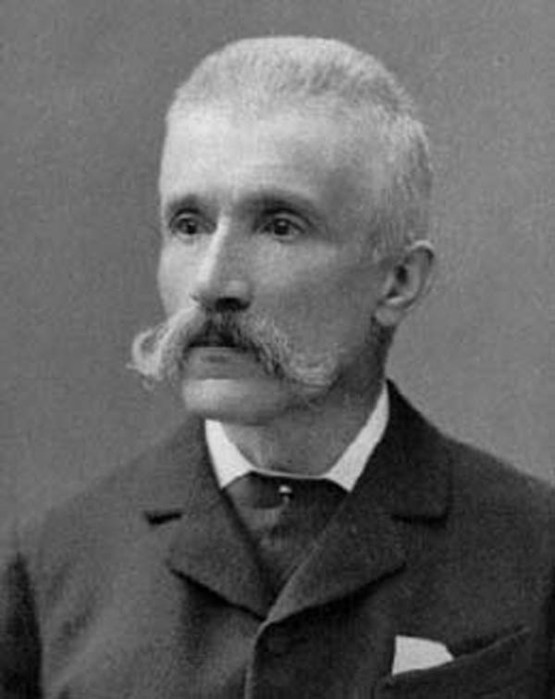

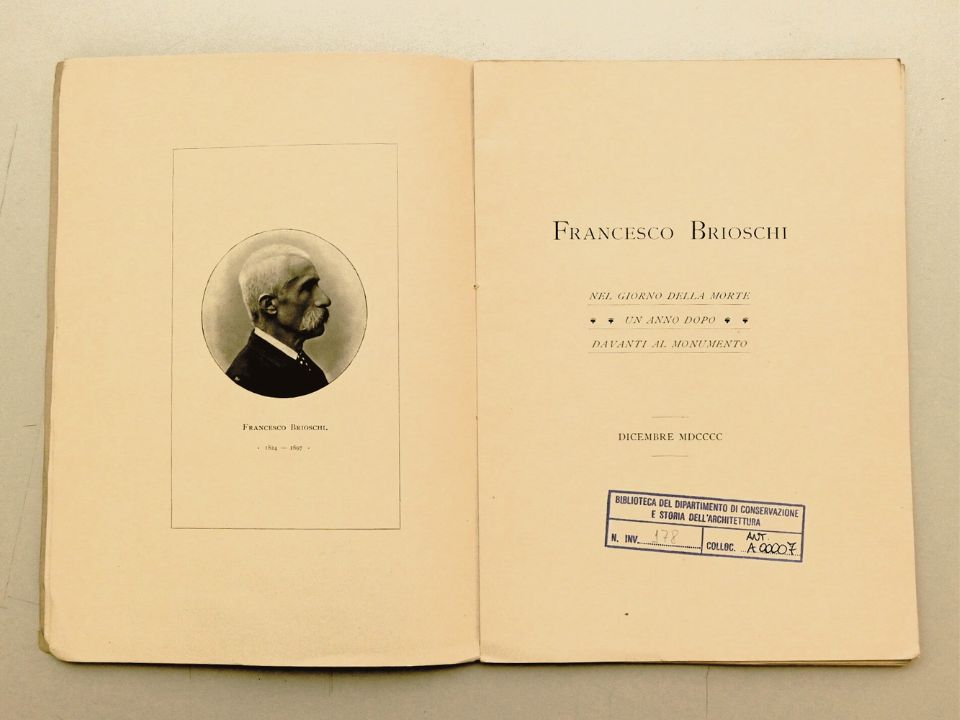

Matematico e uomo politico, Francesco Brioschi fu insieme capace di ricerca scientifica originale e protagonista della vita politica del nostro Paese. Fondatore e direttore dell’Istituto Tecnico Superiore di Milano, che in futuro avrebbe preso il nome di Politecnico di Milano, fu una delle figure dominanti nel panorama della matematica italiana del suo tempo. Un intellettuale in grado di coniugare la ricerca scientifica con l’impegno nella vita civile e culturale del Paese.

In occasione del suo duecentesimo compleanno, noi di Frontiere lo abbiamo incontrato per un’intervista nel suo studio al Palazzo della Canonica.

Professor Brioschi, grazie per averci concesso questo incontro. È un onore, per noi, intervistare il padre del Politecnico di Milano. Potrebbe raccontarci qualcosa del suo percorso di formazione?

Sono nato a Milano nel 1824 e ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente che valorizzava la conoscenza. Ho studiato matematica all’Università di Pavia, dove mi sono laureato a 21 anni.

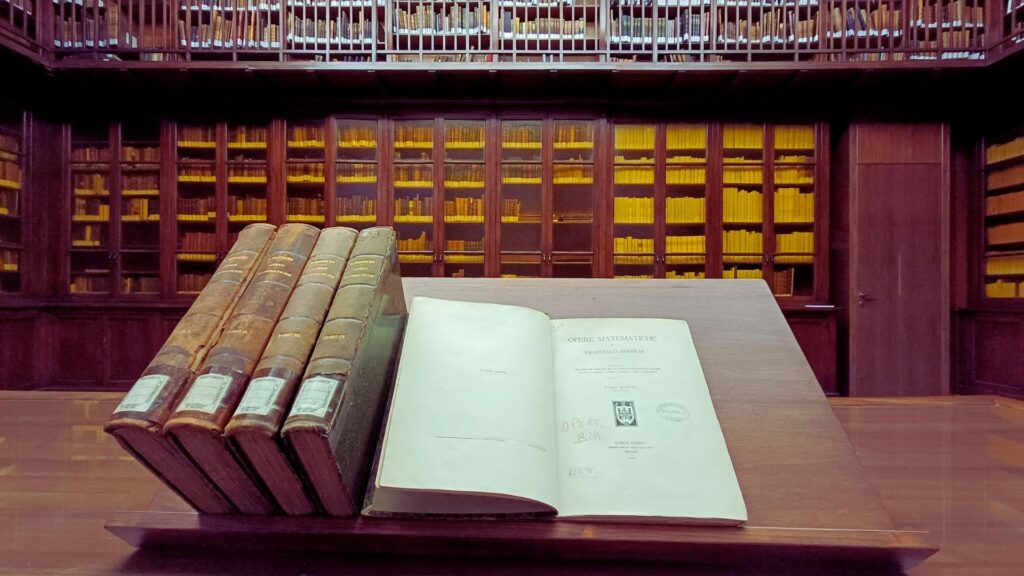

Ho capito quasi subito che la matematica era la mia strada, grazie anche alla grande motivazione che mi ha dato il dottor Piola, che credeva molto in me. Gran parte della mia produzione scientifica è consacrata alla matematica: sono 279 gli articoli che sono stati poi raccolti in 5 volumi dall’editore Hoepli. Mi hanno detto che un esemplare dell’intera opera è oggi patrimonio della Biblioteca Storica del Politecnico di Milano, grazie a una donazione del Dipartimento di Matematica.

I miei orizzonti, comunque, sono sempre stati ampi. Mi sono dedicato inoltre, durante la mia lunga carriera, ad altri studi applicativi nei campi della fisica, della meccanica, dell’idraulica.

A noi di Frontiere piace anche conoscere le persone dietro i ricercatori. Le chiedo quindi del suo impegno politico. Come ha vissuto il clima turbolento di quegli anni, in un Paese che ancora doveva nascere, l’Italia?

Ho sempre creduto che l’impegno politico fosse necessario per vivere nel proprio tempo. A maggior ragione nella nostra generazione, questa coscienza è stata presente sin da giovani. C’era una Nazione da liberare, un nuovo Stato da costruire.

È per questo che ho preso parte attivamente al movimento patriottico lombardo. All’inizio ero vicino alle idee di Mazzini. Come tanti di noi, ho partecipato alle Cinque Giornate, ma già il primo giorno di insurrezione gli Austriaci mi hanno imprigionato al Castello, da dove poi sono stato liberato dagli insorti.

Dopo la restaurazione austriaca ho preso parte con un nuovo vigore alla resistenza, nel comitato centrale milanese. La mia esperienza lì, però, è terminata nel ’50, quando mi sono avvicinato a posizioni più moderate, quelle degli indipendenti raccolti attorno a Carlo Tenca.

È anche l’anno in cui è iniziata la sua carriera accademica, vero?

Esatto. È stato un decennio veramente intenso per la mia carriera scientifica e didattica. Nel 1850 mi hanno chiamato all’Università di Pavia come supplente in architettura idraulica e matematica applicata. Nel 1853 ero diventato ordinario in quest’ultima. Dal ’59 ero ordinario di analisi superiore.

A livello di pubblicazioni, è del ’54 il mio trattato “La teoria dei determinanti e le sue principali applicazioni”, che successivamente è stato riconosciuto come uno dei più autorevoli testi sul tema.

Sono stati inoltre miei allievi Eugenio Beltrami, Felice Casorati, Luigi Cremona, che hanno poi fatto parlare molto di loro in ambito matematico.

Di lei si è detto che è stato uno dei protagonisti nella rinascita della matematica in Italia…

I contatti, le relazioni che avevo intessuto con le università estere e i grandi scienziati di quegli anni, mi avevano fatto conoscere gli ultimi metodi di ricerca e ampliare i miei orizzonti.

Con Cremona abbiamo diretto gli “Annali di matematica pura e applicata”: un progetto editoriale lanciato nel ’58 da me, Barnaba Tortolini, Enrico Betti e Angelo Genocchi, per farne una pubblicazione di respiro veramente internazionale. L’intento era quello di creare una rivista che diffondesse velocemente i risultati della ricerca italiana, in modo da richiamare l’attenzione degli studiosi di altri paesi.

Inoltre, ha sempre partecipato attivamente all’organizzazione degli studi scientifici, vero?

Effettivamente, da quando avevo trentacinque anni sono stato impegnato nella vita delle istituzioni, sia in sede centrale che locale. Per pochi mesi sono stato rettore dell’Università di Pavia; tra il ’61 e il ’62 ero segretario generale al Ministero della Pubblica Istruzione.

Ancora prima, nel ’59, sono stato coinvolto nell’elaborazione della Legge Casati, che ha riformato il sistema scolastico, introducendo finalmente l’obbligo dei primi due anni di istruzione elementare. Un grande traguardo per il progresso del nostro Paese.

Nel 1862 sono stato eletto deputato, per poi essere nominato nel ’65 senatore del Regno.

Successivamente, ho ricevuto molte benemerenze per meriti scientifici e didattici, di cui sono estremamente grato. Tra i titoli più graditi che hanno avuto l’onore di attribuirmi, quello di membro e vicepresidente dell’Istituto lombardo di scienze e lettere; e quello di membro e presidente dell’Accademia dei Lincei.

Quando era membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, avete riportato gli Elementi di Euclide alla base del programma di matematica nei licei. Rivendica questa scelta, a distanza di anni?

Certo. Penso alla matematica come mezzo di cultura intellettuale, come una ginnastica del pensiero, per sviluppare il raziocinio, la facoltà di distinguere il vero dall’apparenza. E concordo nel considerare gli Elementi di Euclide come il più perfetto modello di rigore geometrico. Non c’è nulla come la purezza geometrica per creare nelle menti dei giovani l’abitudine al rigore.

Nel 1868, con Betti, curammo la nuova edizione degli Elementi. Nonostante le tante polemiche, sono ancora convinto che la sua introduzione nelle scuole abbia reso un grandissimo servizio: eliminare testi commerciali di dubbia qualità per lasciar posto al rigore scientifico e alla bontà del metodo.

Lei è ricordato come il fondatore del Politecnico di Milano. Come è nata questa idea?

Nel ’58 con Betti e Casorati ho intrapreso un viaggio di studio nelle capitali della scienza europea: Gottinga, Berlino, Parigi. Questo nostro viaggio ha segnato in qualche modo l’emergere della matematica italiana sulla scena europea.

È stata per me, inoltre, l’occasione per conoscere direttamente istituti di istruzione superiore come l’Ecole Polytechnique, l’Ecole Normale di Parigi, i politecnici tedeschi. Un’esperienza fondamentale nella progettazione del futuro Istituto Tecnico Superiore per la formazione degli ingegneri.

Quale doveva essere, secondo lei, il ruolo della cultura scientifica e tecnica in questo nostro nuovo Stato?

Sono sempre stato convinto che lo sviluppo della cultura scientifica e tecnica fosse fondamentale per il progresso sociale ed economico. Una condizione imprescindibile al necessario adeguamento del nostro Paese alle innovazioni del nostro tempo, al livello delle altre potenze europee con una storia molto più lunga della nostra neonata Italia.

Le istituzioni scolastiche non riescono a soddisfare la loro alta missione, se il loro ordinamento non corrisponde ai nuovi bisogni della scienza e alle nuove condizioni sociali. In quel momento, avevamo bisogno di ingegneri e tecnici formati per affrontare le sfide della modernità.

È stata proprio la legge Casati a decretare la creazione a Milano, che all’epoca non aveva una sede universitaria, di due nuovi istituti di istruzione superiore: l’Accademia scientifico-letteraria, che sarebbe diventata la futura Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi; e l’Istituto Tecnico Superiore, il futuro Politecnico di Milano. E sono stato chiamato a dirigerli entrambi.

Qual era l’obiettivo dell’Istituto Tecnico Superiore?

Era quello di formare ingegneri civili e ingegneri meccanici, abilitare all’insegnamento negli istituti tecnici secondari e offrire agli studiosi un centro di cultura scientifica e tecnica libero.

Così, nel 1863, è finalmente nato l’Istituto Tecnico Superiore di Milano, modello d’istruzione superiore di alto livello, focalizzato sia sulla ricerca scientifica pura che sulle applicazioni pratiche.

Qui ho insegnato idraulica fluviale e analisi matematica, ricoprendo con orgoglio il ruolo di presidente e direttore per il resto della mia vita.

Probabilmente già sa come alcuni studenti avessero ribattezzato scherzosamente questa scuola, per il suo rigore e la sua severità. L’ha presa con ironia?

Si riferisce a “Asilo Brioschi”, vero? Ammetto che ero particolarmente esigente per quanto riguardava la frequenza, la regolarità e la serietà con cui doveva essere affrontato un corso di studi all’Istituto. Sì, chiedevamo di seguire le lezioni dal lunedì al sabato, ma in compenso offrivamo ai nostri studenti laboratori, esercitazioni pratiche, viaggi di istruzione nelle industrie, alle esposizioni, nelle città d’arte dove si decideva il futuro dell’ingegneria e dell’architettura.

Ero certo che in futuro la disciplina che chiedevamo ai nostri studenti li avrebbe ripagati, rendendo le loro competenze ovunque riconosciute e ricercate.

L’istituto che dirige ha poi preso il nome di Politecnico. Ma esisteva già un Politecnico nella sua vita, giusto?

È vero. Nel ’66 avevo assunto la direzione proprio della rivista “Il Politecnico”, fondata da Carlo Cattaneo, che purtroppo si trovava ancora in esilio a Lugano. Le pubblicazioni erano cessate nel ’45, e la nuova proprietà me ne aveva affidata la direzione.

Sebbene con Carlo avessimo qualche divergenza dal punto di vista politico, tengo a sottolineare la continuità con gli intenti della prima serie: fornire ai lettori studi originali e recensioni approfondite sugli argomenti più disparati, dalle scienze esatte alla critica letteraria, con l’obiettivo di favorire il progresso tecnico-scientifico e civile dei lettori.

Rispetto agli esordi, il progresso delle arti mi aveva portato alla scelta di suddividere la rivista in due fascicoli, uno per la parte letteraria, l’altro di studi tecnici. Quest’ultimo dava conto del progresso industriale e scientifico del Paese. Dopo tre anni, abbiamo deciso di chiudere la parte letteraria, concentrandoci solo su quella tecnica, che ha successivamente preso il nome di “Giornale dell’ingegnere”.

Tra i suoi tanti contributi scientifici, Lei ha dato importanti contributi alla matematica.

Ho studiato la teoria e l’applicazione dei determinanti delle matrici, pubblicando i risultati nei miei libri “Teoria dei determinanti” e “La teoria dei covarianti e degli invarianti delle forme binarie, e le sue principali applicazioni”.

Ci può spiegare il suo lavoro con le funzioni ellittiche e abeliane?

Ah, le funzioni ellittiche! Un mezzo potente per risolvere problemi complessi, che ha aperto nuove strade in matematica. Mi sono dedicato a queste funzioni nelle mie ricerche sulla teoria delle equazioni algebriche e la soluzione dell’equazione generale di quinto grado.

Nell’ambito della teoria delle funzioni abeliane, che generalizza le funzioni ellittiche, si collocano le mie ricerche sulle funzioni iperellittiche. Mi sono concentrato sulla risoluzione algebrica delle equazioni algebriche di grado elevato, sugli invarianti delle curve iperellittiche e sul legame tra trasformazioni algebriche e proprietà delle funzioni iperellittiche.

Successivamente, sono riuscito anche nell’intento di risolvere l’equazione generale di sesto grado mediante funzioni ultraellittiche.

Lei ha operato anche nel campo dell’idraulica?

Ho dedicato molto tempo ai problemi delle acque, non solo nel campo delle costruzioni idrauliche, ma anche nella pianificazione e gestione delle risorse idriche. Ho contribuito a progetti sui canali lombardi, cruciali per l’economia della nostra regione, oltre che a progetti sulla regolazione delle acque del Po e del Tevere.

Che tipo di studioso si definirebbe?

Mi piaceva definirmi “solo un calcolatore”. [ride] Sebbene non mi senta di dire di aver gettato le basi per nuove aree della matematica, direi che sono stato uno capace di cogliere il valore delle nuove idee e guardare oltre, dove queste idee potessero essere applicate per raggiungere nuovi progressi scientifici.

E non ho mai smesso di insistere che mi chiamassero ingegnere. Essere presidente del Collegio di Milano è stato uno degli onori più grandi che mi siano capitati.

Quale pensa sia stato il suo lascito?

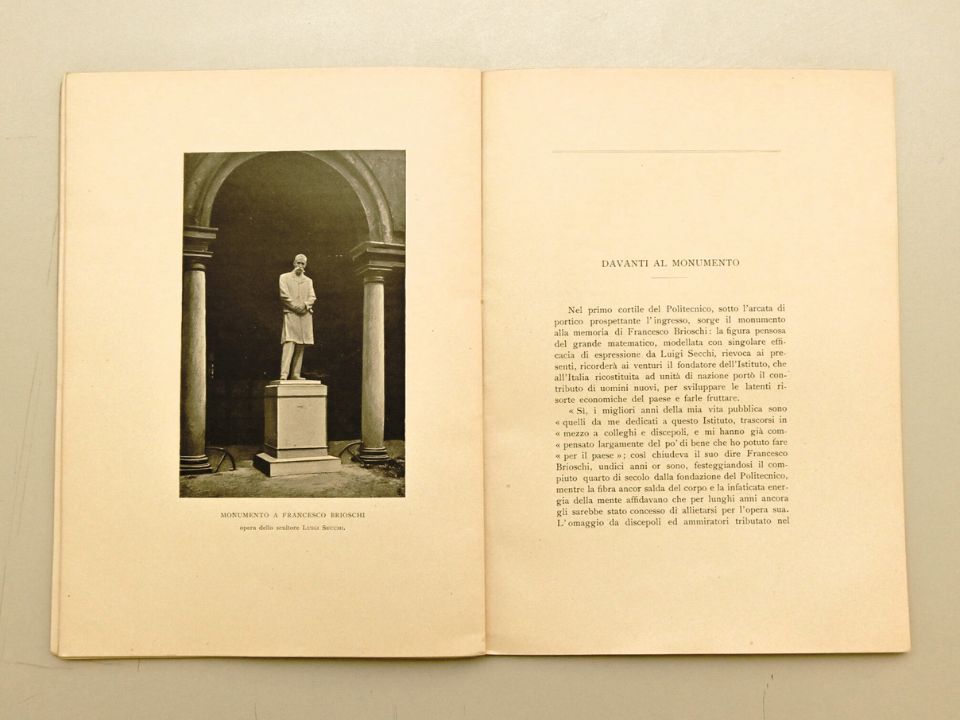

Spero che il mio lavoro abbia contribuito a mostrare come scienza, istruzione e progresso tecnologico possano andare di pari passo. Il Politecnico di Milano è la mia eredità più tangibile, ma spero che anche il mio approccio alla matematica e alla vita abbia ispirato chi è venuto dopo di me.

Grazie mille per il suo tempo, professor Brioschi. È stato un onore parlare con lei.

Grazie a voi. Mi fa piacere vedere che il mio lavoro continua a vivere nel Politecnico di Milano e a essere ricordato.