L’insufficienza respiratoria è il sintomo più grave del Covid-19 – potendo condurre anche alla morte – e il più problematico per il sistema clinico, perché il suo trattamento richiede risorse che in situazioni di emergenza diventano insufficienti. È quanto accaduto durante l’“onda anomala” della pandemia, quando i tanti pazienti in attesa di un posto in reparto non hanno potuto ricevere un’assistenza adeguata: gli attuali strumenti di ventilazione polmonare, infatti, assicurano un trattamento personalizzato solo in ambiente di terapia intensiva.

Proprio al fine di sviluppare un supporto adatto ai pazienti in condizioni emergenziali ha visto la luce MEV, progetto anch’esso “emergenziale”, che ha impegnato Politecnico e Policlinico di Milano a marzo 2020 e che si sta ora sviluppando grazie ai fondi Polisocial Award per la ricerca ad alto impatto sociale.

Abbiamo chiesto a uno dei ricercatori coinvolti, Gianfranco Beniamino Fiore del Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria, di raccontarci questa esperienza.

Partiamo da MEV: di che oggetto si tratta e che cosa lo distingue dagli altri ventilatori polmonari?

Si tratta di un impianto piccolo e relativamente semplice, adatto ad offrire assistenza multipla a diversi pazienti in parallelo modulando la quantità di miscela respiratoria in proporzione al loro numero, mentre le macchine esistenti sono dedicate al singolo paziente. Questo comporta di sacrificare la personalizzazione della terapia, che è ridotta all’osso, ma a fronte di un grosso beneficio: la sopravvivenza di molte persone in emergenza. Naturalmente MEV non è pensato per un uso prolungato, ma come “anticamera” di un trattamento più mirato.

Perché MEV risulta più adatto a situazioni di emergenza e di scarsità di risorse?

MEV non può dirsi in sé “migliore” delle macchine in uso. Piuttosto, diversamente da esse, non punta sulla precisione ma sulla versatilità. In situazioni come quella che abbiamo vissuto nel 2020, il numero di pazienti che arrivano in terapia intensiva può non essere gestibile con dispositivi tradizionali.

La nostra idea è quella di disporre di uno strumento che, nel consentire la sopravvivenza del paziente, permetta poi di eseguire vari esami con meno urgenza, capire col medico se serve davvero la terapia intensiva e indirizzare ciascuno alla cura che fa per lui. In altre parole, si tratta di un sistema con una duplice funzione di tampone e smistamento: il peso dell’ondata sul singolo reparto viene attutito, distribuendolo nel tempo e nelle strutture e permettendo – questa la lezione che abbiamo imparato – di non caricare le terapie intensive più del necessario.

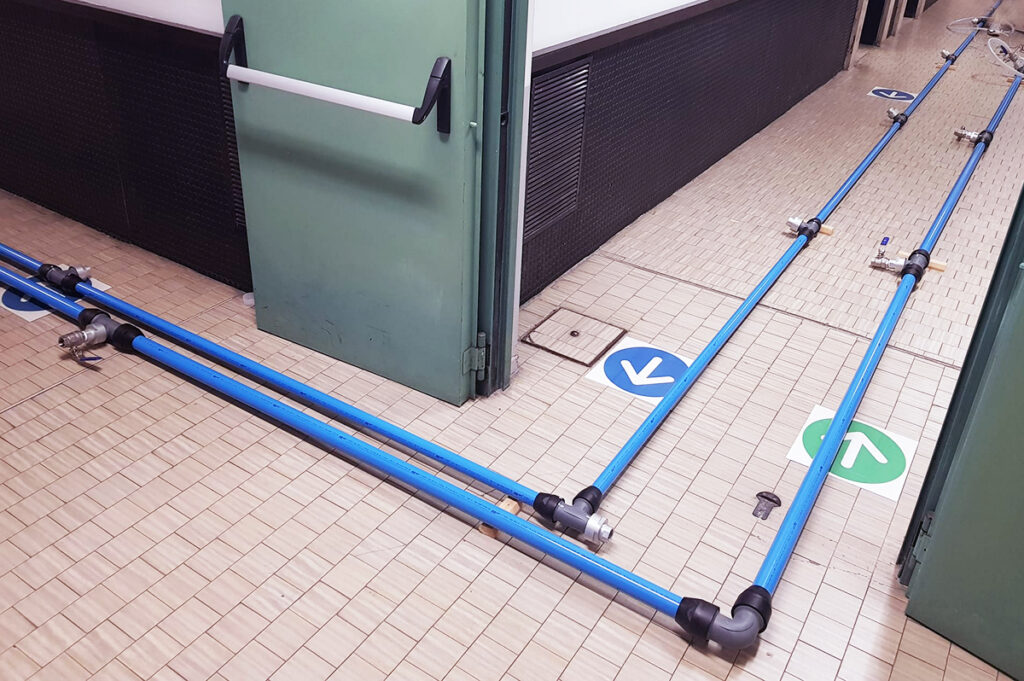

Inoltre, stiamo sviluppando il sistema in una forma modulare che ne consenta l’allestimento, lo smontaggio e il trasporto da un luogo all’altro con operazioni semplici e veloci, anche da mani non esperte e in contesti clinici temporanei come gli ospedali da campo.

Migliorare la risposta clinica non dipende dunque solo da fattori tecnologici?

Diversamente da Paesi (come quelli tropicali) regolarmente colpiti da epidemie stagionali, dove esiste una cultura dell’emergenza, qui da noi non eravamo abituati. Paradossalmente ci siamo trovati con una tecnologia di altissimo livello, accurata e personalizzata, ma non adatta a far fronte ad un problema di mera sopravvivenza a fronte di grandi numeri. Oltre alle macchine, anche l’organizzazione dei reparti ospedalieri è fondamentale. Con MEV non lavoriamo su questo e non pretendiamo di influenzare direttamente tale processo, ma siamo convinti che la disponibilità di tecnologie non solo nuove, ma soprattutto flessibili, possa aiutare indirettamente medici e infermieri a prendere decisioni più mirate e ponderate. Questo ci renderà più preparati ad eventuali nuove pandemie.

Con il nuovo progetto Making MEV (Polisocial Award 2020) il dispositivo è ora in fase di sviluppo. A che punto è il lavoro?

Il prototipo è quasi pronto. Le sotto-parti sono state sviluppate e testate singolarmente; ora le stiamo sperimentando facendole interagire tra loro. Dopodiché trasferiremo tutto al Policlinico e finalmente testeremo l’impianto ambiente ospedaliero, facendo delle simulazioni.

Quali sono le prospettive e i tempi di un reale trasferimento all’uso clinico e, più in generale, alla società?

La tempistica è stimabile in un paio d’anni dal momento in cui il progetto sarà concluso. Ciò dipende soprattutto da requisiti di tipo normativo, che negli anni si sono fatti più rigidi e che il sistema dovrà rispettare. La certificazione di sicurezza ed efficacia necessaria per dispositivi biomedici e impianti salvavita, come il nostro, necessita di esperimenti pre-clinici e clinici che richiedono il loro tempo, nonché di valutazioni professionali che il Politecnico da solo non può fornire.

Dopodiché si pone anche il problema dell’investimento necessario a portare MEV su un “mercato” un po’ particolare. Non trattandosi di un prodotto su cui un’azienda possa basare un vero e proprio business, sarà probabile dover attrarre qualche sovvenzione pubblica o degli sponsor di rilievo. In ogni caso il settore privato dovrà essere coinvolto, perché le competenze per lo sviluppo di un prodotto tecnologico in piena linea con la normativa si trovano, tipicamente, all’interno di grosse aziende.

L’idea di MEV nasce a marzo 2020, durante il primo lockdown e in pieno boom di contagi…

Abbiamo vissuto un momento davvero unico della nostra carriera e della nostra vita. Si lavorava di notte, con telefonate negli orari più impensabili, chiusi in casa magari con moglie e bambini, come nel mio caso. Nessuno di noi aveva mai pensato che un giorno avrebbe dovuto fare ricerca così, era una cosa nuova per tutti. Per fortuna esiste la possibilità di comunicare a distanza, il che ha permesso di fare un lavoro di squadra anche senza mai venire al Politecnico.

Di conseguenza MEV nasce in forma puramente virtuale, come una sorta di videogioco. Tant’è che al momento di presentare il nuovo progetto al Polisocial Award l’abbiamo chiamato “Making MEV”, ovvero “fare” il MEV: dopo giorni e notti spesi in disegni, calcoli e simulazioni ci siamo detti «adesso è ora di farlo»!

Che cosa ha significato fare ricerca con obiettivi urgenti e in una situazione di shock generale?

I due aspetti sono legati: l’urgenza era perlopiù psicologica ed era data, per l’appunto, dalla situazione di shock collettivo. Come biomedici, dalle notizie che giravano ci rendevamo conto che le tecnologie disponibili scarseggiavano e, seppure in sé adeguate, paradossalmente non lo erano più in quanto poco flessibili. È allora che abbiamo capito che bisognava lavorare nella direzione che prima ho descritto.

L’intuizione che ha avuto il Prof. Baselli, bioingegnere presso il DEIB come me, confrontandosi col Dott. Zanella del Policlinico in quelle notti di lockdown, si è poi dimostrata valida, perché le nostre simulazioni mostravano che il concept funzionava e poteva essere efficace. Altre idee simili spuntate qua e là nello stesso periodo invece non lo erano, in quanto basate sul fatto di prendere dispositivi già disponibili e usarli su due o più soggetti; cosa del tutto infattibile, perché sono macchine che personalizzano il trattamento e sono efficaci solo su un singolo paziente.

È stato difficile lavorare fianco a fianco con i medici intensivisti del Policlinico, già impegnati in prima linea sul fronte pandemico?

Lo è stato soprattutto per i medici! Li tartassavamo di domande, e loro, pur nella grande fatica di quei mesi, ci venivano incontro perché intuivano che la nostra ricerca aveva un senso. Chiedevamo loro una cosa non facile, ovvero di mettere da parte l’idea di una cura personalizzata, superando così il loro punto di vista di medici, e di immaginare piuttosto una terapia-tipo semplificata in grado di far sopravvivere il massimo numero di pazienti.

Qual è stato il loro contributo?

Anzitutto quello di saperci ascoltare, andando oltre le differenze tra noi e loro. Ciò che più distingue un ingegnere da un medico è che il primo è portato a generalizzare, mentre il secondo ha una visione specifica del paziente, lo analizza per ricavarne informazioni, anche qualitative, che l’ingegnere non è in grado di percepire. Ciò che chiedevamo loro era, appunto, lo sforzo di generalizzare, per nulla scontato ma a nostro avviso necessario per ripensare l’azione a fronte di una simile emergenza.

Devo dire che soprattutto il dottor Alberto Zanella, nostro principale partner al Policlinico, è stato molto ricettivo e ci è venuto incontro con l’appoggio del suo reparto [Anestesia e Terapia Intensiva Adulti – Policlinico di Milano, N.d.R.]. Ha capito il potenziale di un’idea come MEV, e il suo supporto è stato per noi fondamentale.

La vostra esperienza è emblematica di un connubio tra ricerca e impegno civile. È sempre possibile conciliare in queste due logiche?

Secondo me, un ricercatore deve agire nell’una e nell’altra ottica, non solo in discipline, come quella biomedica, dove un certo grado di responsabilità civile è intrinseco, anche quando si lavora con le aziende. Ci sono Paesi dove la ricerca è ritenuta in sé una forma di impegno sociale: non a caso il primo passo che si fa in caso di crisi è investire in ricerca. Naturalmente non si devono immaginare ripercussioni immediate. Nel nostro caso si è trattato più di una forma di volontarismo, che è una scelta personale e la cui logica, per certi versi, si allontana da quella della ricerca.

MEV dunque nasce anche con questo spirito…

Stiamo parlando di un momento molto particolare: chi, in quella primavera 2020, non si è sentito di dover fare qualcosa di utile alla collettività? Anche solo stando a casa.

Cosa si sente di consigliare a un giovane ricercatore che vuole orientarsi verso questo tipo di scelta?

Ai giovani, studenti compresi, raccomando sempre di seguire quella cosa fondamentale che è la passione, prima di fare calcoli sul futuro lavorativo. Se ciò che fai ti appassiona, col tempo diventerai “bravo” e sicuramente riuscirai a trovare lavoro e farti una carriera. Sono convinto che per ciascuno ci sia una strada e che l’errore più grave sia prendere decisioni per opportunismo o inseguendo mode effimere, anziché fare scelte coerenti con le proprie passioni. Ciò vale anche in relazione alla sua domanda: se la motivazione è autentica, allora ricerca e impegno sociale possono andare di pari passo in modo sinergico e spontaneo.