Roberto Dulio, docente di Storia dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, ci racconta come l’affascinante storia di questo poliedrico artista si intrecci a quella del Politecnico di Milano.

Chi è Saul Steinberg.

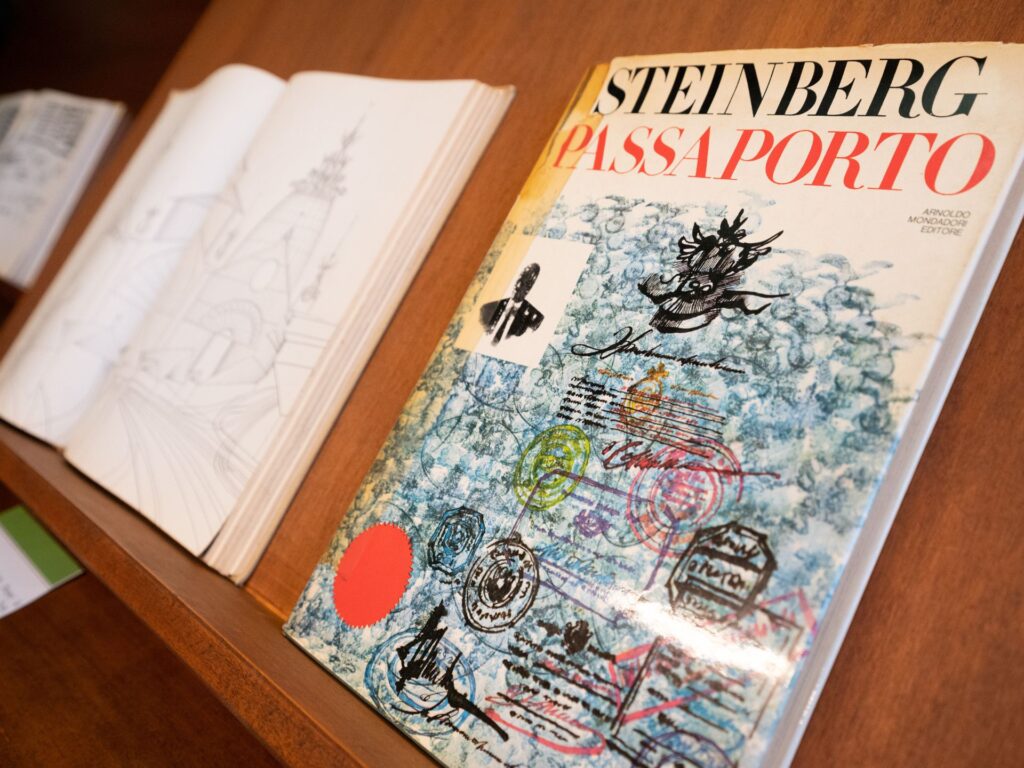

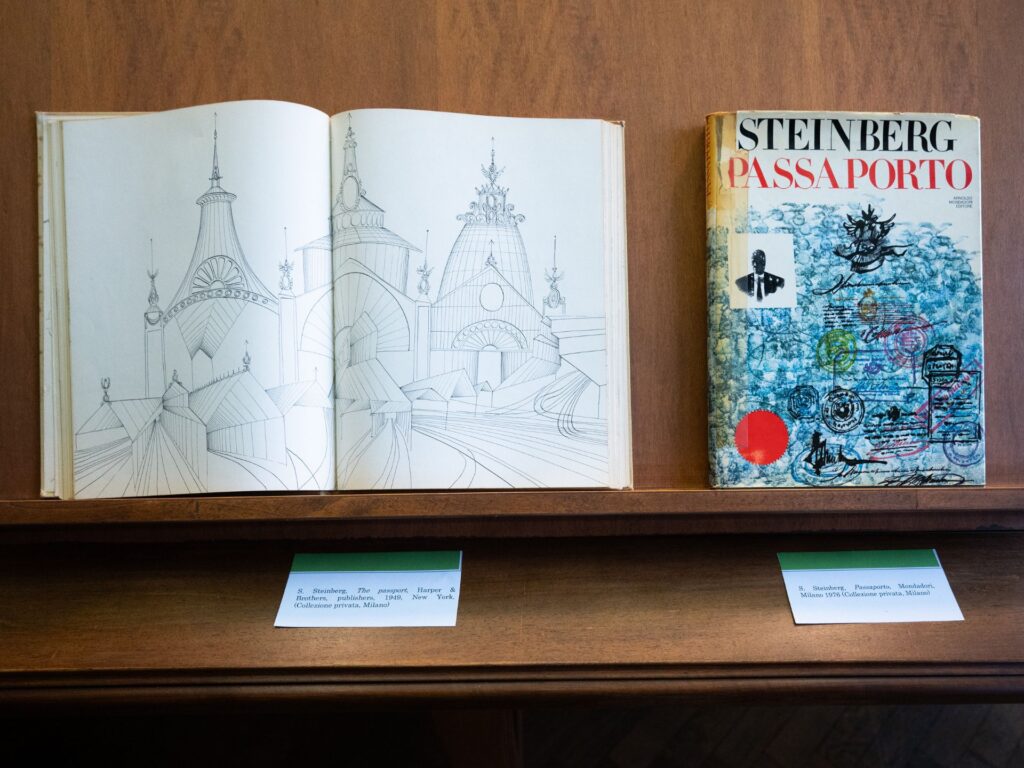

Saul Steinberg è sicuramente uno degli artisti più noti, a livello internazionale, che hanno studiato al Politecnico. Utilizzo il termine “artista” anche se, fino a qualche tempo fa, si tendeva a usare la parola “disegnatore”; ma una serie di recenti mostre, tra cui quella della Triennale, hanno reso evidente il suo spessore di artista.

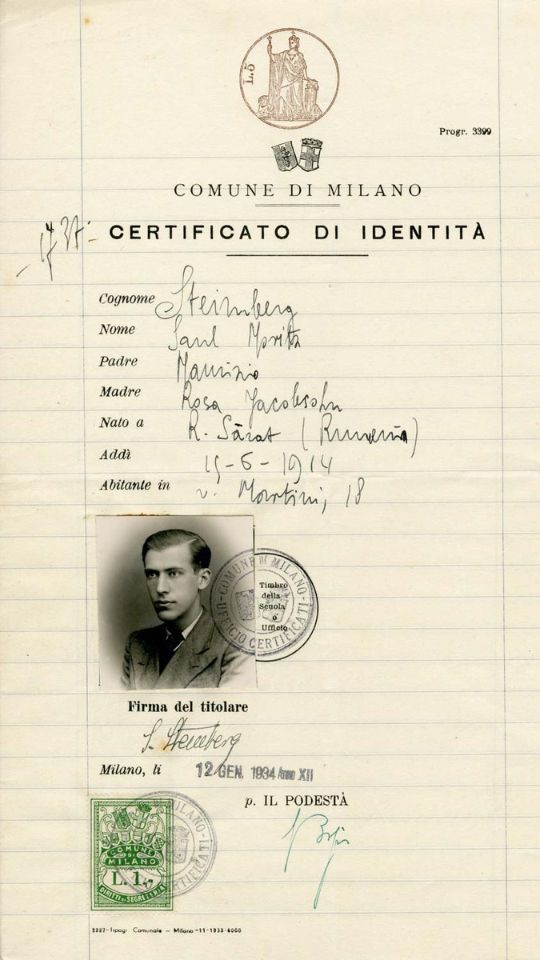

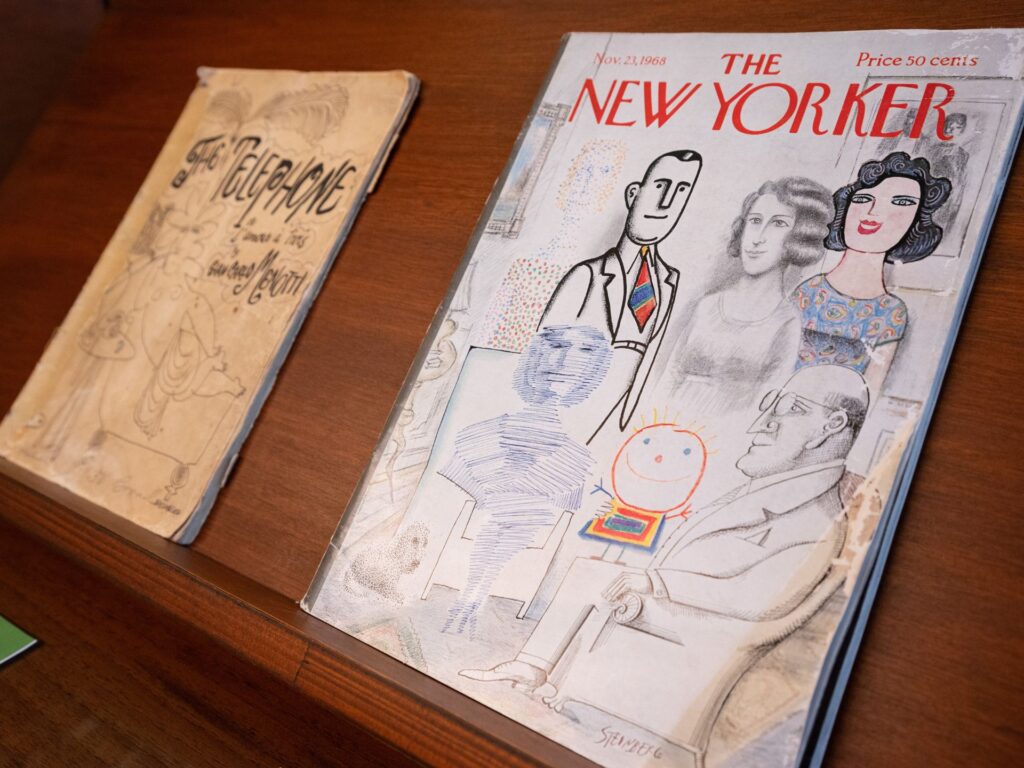

Anche se non era americano, Steinberg è stato reso famoso dalle copertine e dalle illustrazioni satiriche pubblicate sul New Yorker. L’artista era nato infatti in Romania, per trasferirsi in Italia nel 1933 e iscriversi al Politecnico di Milano, alla Facoltà di Architettura.

Che ruolo ha avuto il Politecnico di Milano nella sua storia.

È al Politecnico che Saul Steinberg incontra una figura eccezionale, Piero Portaluppi, che all’epoca era docente e preside della Facoltà di Architettura.

Portaluppi non solo era un architetto famosissimo, era anche un grande disegnatore satirico: pubblicava le sue vignette sul settimanale Il Guerin Meschino e, probabilmente, questa sua vis ironica aveva affascinato il giovane Steinberg, che, a sua volta, era un lettore dei periodici di satira, tra cui il Bertoldo e il Settebello.

Il giovane studente di architettura Steinberg a un certo punto inizia, a sua volta, a realizzare dei disegni satirici, da subito abbastanza concettuali e poco legati alla battuta. Sicuramente si ispira ai disegnatori famosi che all’epoca lavoravano per il Bertoldo, come Giaci (Giacinto) Mondaini, padre di Sandra, che era sia pittore che illustratore; i primi disegni di Steinberg sono infatti molto simili ai suoi. Anche Mondaini abitava nello stesso quartiere di Steinberg, che era ospite della Casa dello Studente, almeno in un primo periodo; successivamente, l’artista vivrà in altre abitazioni, condivise con i propri compagni di studio, ma senza mai lasciare Città Studi.

Quando, da studente di architettura, Steinberg inizia a lavorare come illustratore.

Steinberg pubblica la sua prima vignetta nel 1936, sul Bertoldo: porta un disegno alla redazione, che, colpita dal suo stile, lo pubblica. Una curiosità: in questo suo primo lavoro si firma “Xavier”, uno pseudonimo che non utilizzerà mai più.

È da lì che inizia la costante collaborazione con il Bertoldo, cui si aggiunge, successivamente, la collaborazione con il Settebello: entrambe gli portano successo e denaro, e gli permettono di accedere a un tenore di vita che per lui, da studente abbastanza indigente, fino a quel momento era sconosciuto.

Steinberg lascia quindi la Casa dello Studente per affittare delle case con i suoi amici. Possiamo avere una mappa precisa perché, quando nell’attesa del visto americano si troverà a Santo Domingo, farà un elenco maniacale di tutti i civici in cui lui ha abitato, quando, come, con chi…

Inizia quindi la sua fortuna di disegnatore e smette sia di studiare che di sostenere esami. Tutto sembra andare a gonfie vele; purtroppo, però, siamo nel 1938, e a un certo punto arrivano le leggi razziali, che, per lui, sono un evento drammatico: improvvisamente, lo mettono di fronte al fatto che il luogo dove pensava di costruire la sua vita, Milano – non amava la Romania e si sentiva italiano – non lo vuole più.

Le leggi razziali, il suo lavoro e la laurea in architettura presa grazie a un cavillo.

Nonostante le leggi razziali, Steinberg continua a pubblicare i suoi disegni satirici, che escono anonimi. Lavora anche per la rivista Stile, ideata e diretta da Gio Ponti, come lui laureato in architettura al Politecnico; probabilmente è sempre grazie a Ponti che Steinberg disegna gli elementi decorativi per gli arredi di Fontanarte. Steinberg lavora inoltre per altri architetti ebrei e per una committenza ebrea: in quel momento per lui non era possibile fare altro.

L’artista comincia quindi a pensare di dover lasciare l’Italia, ma non si è ancora laureato. È grazie a Portaluppi, che lo stima molto, che al Politecnico viene quindi applicato un cavillo che gli permette di conseguire il titolo. Secondo le leggi razziali gli studenti ebrei dovevano infatti venire espulsi entro la fine dell’anno accademico 1938-39, ma, grazie a questo cavillo, potevano laurearsi in sessioni di recupero riferite a quello stesso anno.

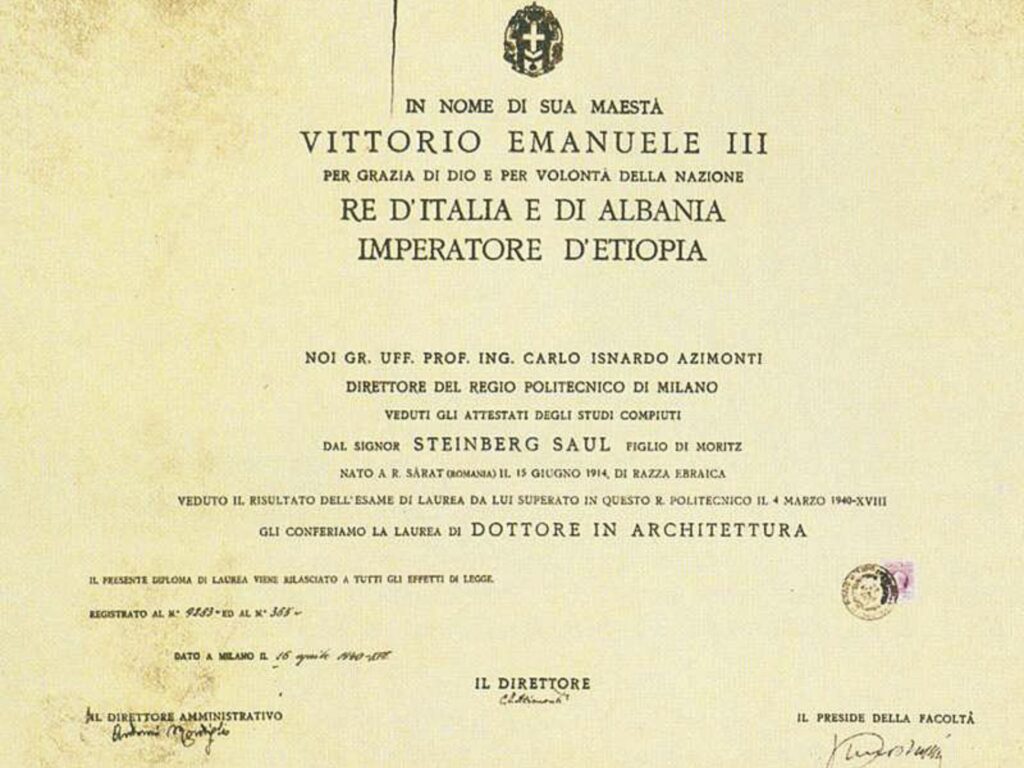

Spinto probabilmente da Portaluppi, Steinberg fa quindi, in poco tempo, tutti gli esami che gli mancano, in una sessione di recupero nell’anno accademico 1938, e riesce a laurearsi in architettura nel 1940. Con questo diploma, di cui una copia è conservata al Politecnico – l’altra era conservata nello studio di Steinberg, a New York – l’artista può finalmente prepararsi a lasciare l’Italia.

L’aspetto inquietante del suo diploma, conservato al Politecnico.

Riguardo al suo diploma è il suo amico e compagno di studi Aldo Buzzi, anche lui laureato in architettura al Politecnico, a raccontare un episodio che rende tutta la vis ironica del personaggio. Saul Steinberg, guardando la copia del suo certificato di laurea appesa nel suo studio di New York, avrebbe detto: “Questo diploma dice: In nome di Sua Maestà, re Vittorio Emanuele, che non c’è più; in nome del Re d’Italia, di Albania e Imperatore dell’Etiopia, Impero che non esiste più. Io vengo nominato, e mi è dato il titolo di architetto, attività che non ho mai svolto; sotto, però, in caratteri cubitali c’è scritto: Saul Steinberg, di razza ebraica. E quindi, alla fine, è un diploma di ebraismo”. Era con questo sguardo ironico, ma anche amaro, che, forse, cercava di sconfiggere la drammaticità di quello che aveva vissuto.

Saul Steinberg lascia l’Italia per New York.

Una volta laureato, Steinberg cerca quindi di lasciare l’Italia; dopo varie peripezie – i suoi documenti scadono, finisce per un breve periodo a San Vittore, poi in un campo di internamento a Roseto degli Abruzzi, fallisce il suo primo tentativo di espatrio – nel 1941 riesce ad arrivare negli Stati Uniti, grazie all’aiuto di un altro personaggio centrale nella sua storia, che si chiama Cesare Civita, un avvocato che si occupava di diritto d’autore e che aveva avuto un ruolo fondamentale anche per Arnoldo Mondadori: aveva infatti convinto Mondadori a rilevare i diritti Disney da una piccola casa editrice italiana che li aveva precedentemente acquisiti. Cesare Civita, italiano-americano, era emigrato all’inizio delle leggi razziali negli Stati Uniti; è proprio negli States che Civita riesce a far pubblicare i disegni di Steinberg, prima ancora dell’arrivo dell’artista.

La collaborazione con il New Yorker.

Appena arriva, Steinberg arriva inizia la sua collaborazione con il New Yorker e, come molti altri giovani intellettuali italiani immigrati negli Stati Uniti, viene arruolato nell’esercito, all’interno di un programma che prevedeva il reclutamento di intellettuali europei che avrebbero potuto avere un ruolo nel dopoguerra per “propagandare” lo stile di vita americano nel vecchio continente: ci si preparava alla guerra fredda. Sotto le armi, Steinberg va prima in Cina, poi torna in Italia prima della fine della guerra, e lì rivede i suoi amici, primo tra tutti Aldo Buzzi, a cui rimarrà per sempre legato.

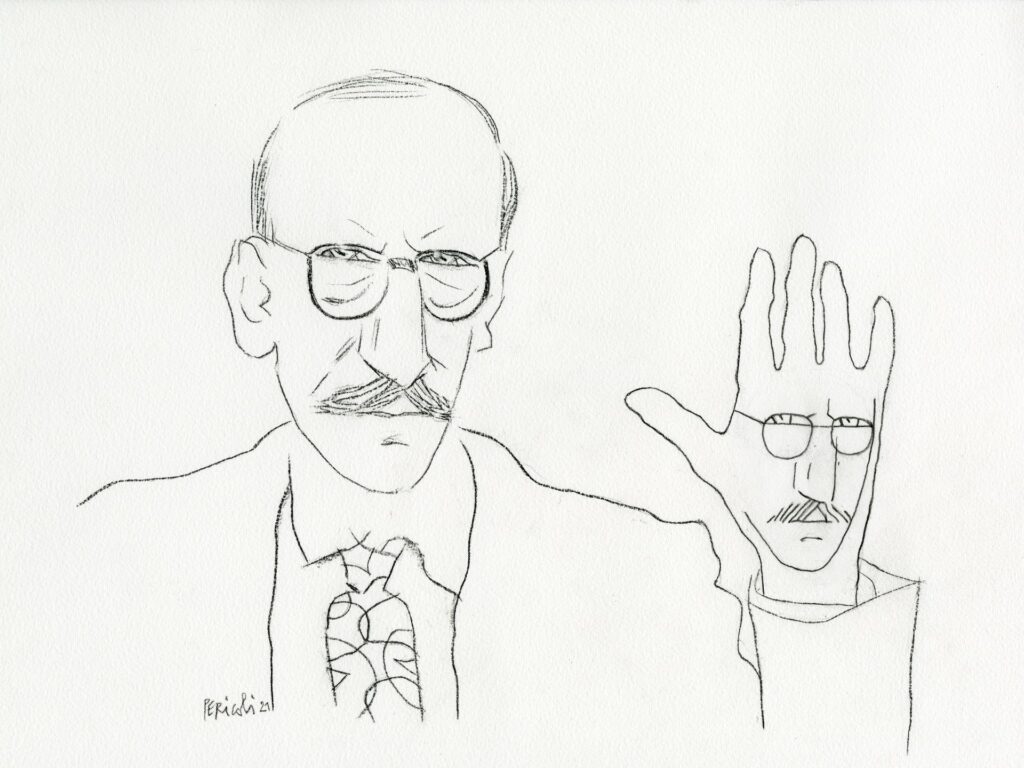

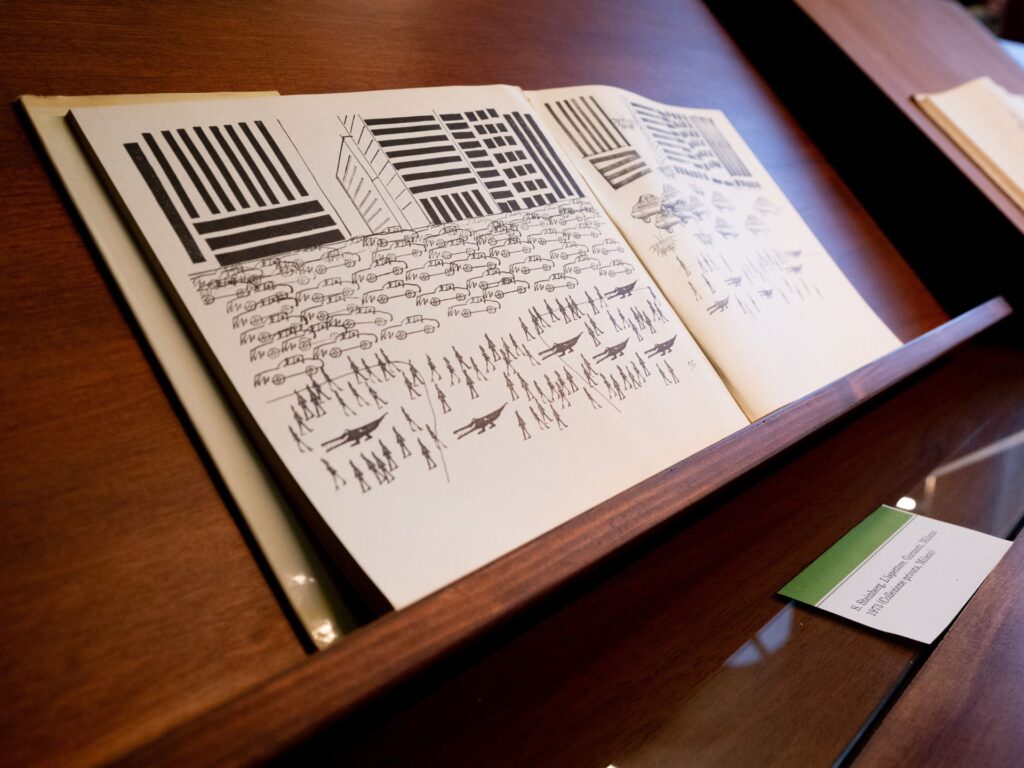

Dopo la guerra Steinberg diventa sempre più famoso; la sua attività sarà sempre più nota e il suo lavoro sempre più utilizzato, non solo dal New Yorker, ma anche da altre testate di fama internazionale. È a questo punto della sua carriera che prende inoltre forma una sua attività più artistica. Il suo segno diventa molto riconoscibile e incisivo. Tullio Pericoli sostiene che, nell’immaginario del Novecento, il segno di Steinberg è riconoscibile quanto quello di Picasso; ed è vero, perché tutti noi, anche chi non conosce Steinberg, vedendo uno dei suoi “omini” sa di averlo già visto, anche senza ricordare esattamente dove.

Il complesso e contraddittorio rapporto con l’Italia.

Saul Steinberg mantiene con l’Italia un rapporto fortissimo per tutta la sua vita: periodicamente torna a Milano, dove è legato non solo ad Aldo Buzzi ma anche a tanti altri giovani intellettuali che avevano studiato architettura al Politecnico, pur finendo per fare altro. Il Bertoldo, la rivista per cui Steinberg aveva lavorato per tanto tempo, aveva infatti creato l’humus attorno al quale varie personalità e intellettuali erano entrati nel dibattito culturale. Un ruolo centrale in questo lo aveva avuto Cesare Zavattini, il noto sceneggiatore e regista neorealista, che, pur non essendo architetto, aveva diretto il Bertoldo.

Per Steinberg l’Italia resterà sempre un ricordo complesso e contraddittorio: corrisponde forse a uno dei periodi più felici della sua vita, ma, allo stesso tempo, gli ricorda, con imbarazzo, la convivenza con il fascismo.

Questo rapporto ambivalente è ben riassunto da un episodio. Uno studioso, giovane storico dell’arte e figlio di un suo amico, aveva fatto la tesi di laurea su di lui, raccogliendo tutti i disegni che Steinberg aveva realizzato per il Bertoldo – più di duecento! Questo giovane, felice, va quindi a New York per incontrare il suo idolo, e viene accolto da Steinberg in maniera gelida: l’artista non amava infatti rivedere i disegni che aveva realizzato negli anni del fascismo, forse gli ricordavano un periodo contraddittorio e imbarazzante; e così, in maniera molto spiccia, prega il ragazzo di non mostrare quei disegni mai, assolutamente, a nessuno.

Una personalità al centro del dibattito artistico internazionale con un legame fortissimo con il Politecnico.

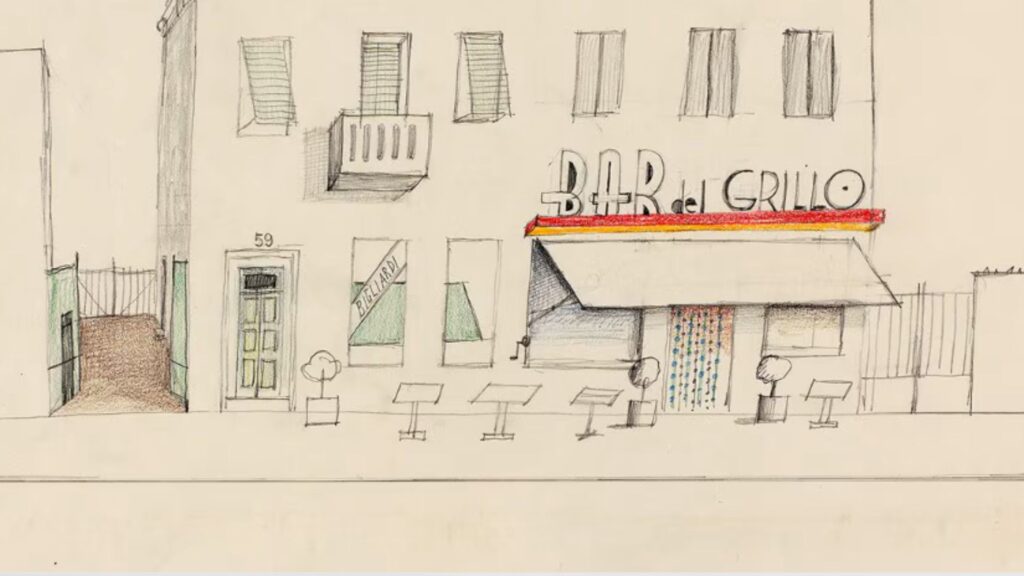

Steinberg è un architetto che non ha mai fatto l’architetto, ma gli studi di architettura si notano nel suo lavoro, nel suo modo di disegnare, di guardare all’interno delle case, di sezionarle: sezionava anche gli autobus e i tram, realizzava delle sezioni quasi da casa di bambola, e queste modalità rappresentative sono legate, probabilmente, alla sua formazione. Negli anni Ottanta, Il Politecnico ha utilizzato un suo disegno come poster per il manifesto degli studi: la sua rappresentazione del Bar del Grillo.

Città Studi, la Milano di Steinberg.

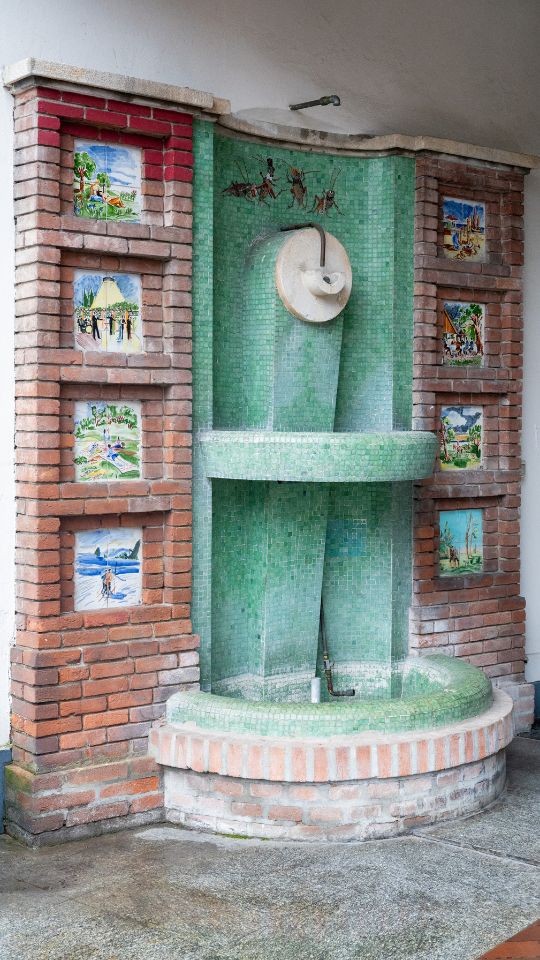

Per Steinberg Milano era Città Studi, e usciva raramente dai confini del quartiere. In Città Studi, dove adesso si trova la Libreria Cortina, fino agli anni Novanta si trovava il Bar del Grillo, uno dei suoi luoghi di ritrovo preferiti. Un bar il cui allestimento era un progetto giovanile del BBPR (il gruppo di quattro architetti italiani, laureati al Politecnico, che si era costituito nel 1932: Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti e Ernesto Nathan Rogers) nel quale si trovava una sala da biliardo, oltre a delle camere dove lui, nel suo momento di benessere, ad un certo punto aveva affittato una stanza fissa.

Il Bar del Grillo era un luogo identitario; negli anni Settanta Steinberg realizza, per il New Yorker , quattro disegni che riguardano Milano: uno raffigura il Palazzo di Giustizia, con il tram con scritto “Lambrate”; un secondo disegno probabilmente ritrae la chiesa costruita all’angolo tra via Ampère e piazza Leonardo da Vinci; un terzo disegno raffigura una via alberata che, verosimilmente, è via Pacini.

E l’ultimo disegno rappresenta il Bar del Grillo: è quello utilizzato dal Politecnico per il manifesto degli studi citato. Questi disegni, fatti negli anni Settanta, che sovrappongono e stratificano i suoi ricordi degli anni Trenta, sono stati pubblicati su un numero del New Yorker. Un paio di questi disegni sono conservati alla Biblioteca Braidense: la Fondazione Saul Steinberg ha fatto una donazione di oltre cento disegni.

Come si è collocato in quegli anni il Politecnico rispetto alle leggi razziali.

Il Politecnico ha applicato le leggi razziali, come tutte le altre università. Poi, come in altri contesti, ci sono state delle sacche di resistenza interstiziali: negli anni dell’occupazione tedesca, c’è un rettore, Gino Cassinis, che prende posizione contro il nazifascismo, aiutando la clandestinità.

Negli Archivi Storici del Politecnico ci sono tanti documenti di queste storie, perché in effetti è vero, ci sono state le leggi fasciste. Poi ci sono state, come in tutte le leggi, così anche nella stupidità del fascismo, tanti modi che hanno permesso di aggirarle. Sono queste risacche di umanità che hanno reso possibile ad alcune persone di salvarsi. Il che in nessun modo implica una giustificazione, né attenua le responsabilità del fascismo. Però il clima, perlomeno quello milanese, e in generale il clima italiano, è sempre stato molto ambiguo in questo senso, a differenza, ad esempio, di quanto stava avvenendo in Germania.

Professor Dulio, come docente del Politecnico e appassionato di Steinberg, se dovesse incontrarlo oggi, cosa gli chiederebbe?

Non lo so… Sono tante cose che so di lui; so anche che aveva un carattere particolarmente spigoloso, non era un simpaticone! Era taciturno e abbastanza depresso, quindi non so, forse lo abbraccerei e basta, perché tutto quello che poteva provare, o dire, lo si percepisce dalle cose che emergono attraverso il suo lavoro. Forse gli darebbe fastidio anche il mio abbraccio. Steinberg aveva un grande pudore, anche dei suoi sentimenti; quindi, fargli una domanda mi sembrerebbe invadente, quasi violento. Mentre invece un abbraccio commosso mi sembra una cosa più umana. O anche solo l’idea di un abbraccio.

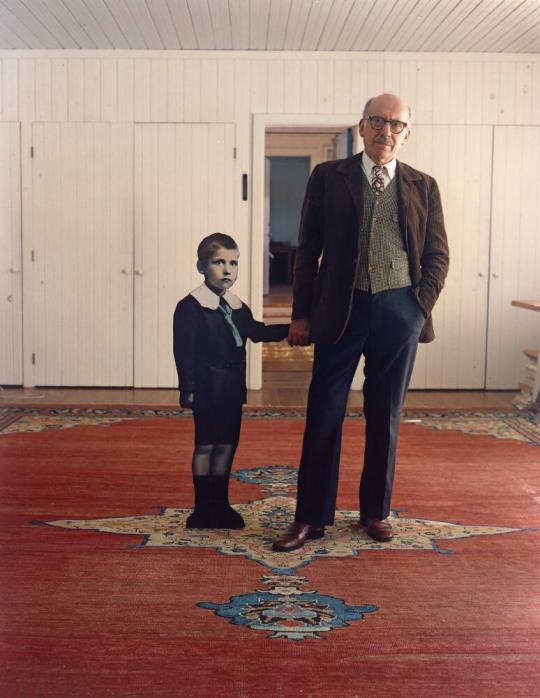

Ci offra un’ultima immagine per concludere questo bellissimo racconto.

Chiudo con una sua immagine che mi ha sempre commosso. Steinberg aveva un rapporto molto complesso con la sua identità, con la sua famiglia e con sé stesso. Ad un certo punto, trova la sua foto da bambino e ne fa fare una gigantografia, una sorta di cartonato; lo posiziona nel soggiorno della sua casa a New York e si fa fotografare, mentre tiene per mano la sua sagoma. È un’immagine toccante, che mi ha sempre fatto pensare a qualcuno che si sente così solo da volere retrospettivamente ritornare a consolare sé stesso bambino.