Dieci anni fa, al Politecnico di Milano, nasceva Polifab, la grande infrastruttura di ateneo che offre macchine, attrezzature e competenze all’avanguardia nel campo delle micro e nanotecnologie. L’idea è stata quella di creare uno spazio condiviso, accessibile e tecnologicamente avanzato, capace di superare i limiti dei singoli laboratori dipartimentali.

A volerlo furono, tra gli altri, due Direttori di Dipartimento, Gian Antonio Magnani e Rinaldo Cubeddu, insieme all’allora Rettore Giovanni Azzone e a Donatella Sciuto, l’attuale Rettrice. Polifab fu pensato come un laboratorio al servizio della ricerca accademica, che fosse al contempo capace di dialogare con le imprese del territorio.

Oggi, Polifab è una realtà consolidata, frequentata da studenti, ricercatori, startup e imprese e coinvolge più direttamente cinque Dipartimenti del Politecnico: Fisica; Elettronica, Informazione e Bioingegneria; Ingegneria Civile e Ambientale; Meccanica; Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica. Nel 2024 hanno avuto accesso a Polifab più di 160 tra dottorandi, ricercatori e personale afferente ad imprese e startup. Più di venti aziende utilizzano regolarmente i servizi erogati da Polifab. I risultati parlano chiaro: oltre alla ricerca di base, la collaborazione con le aziende ha generato progetti, prodotti e nuove idee. Molte più di quanto ci si aspettasse all’inizio.

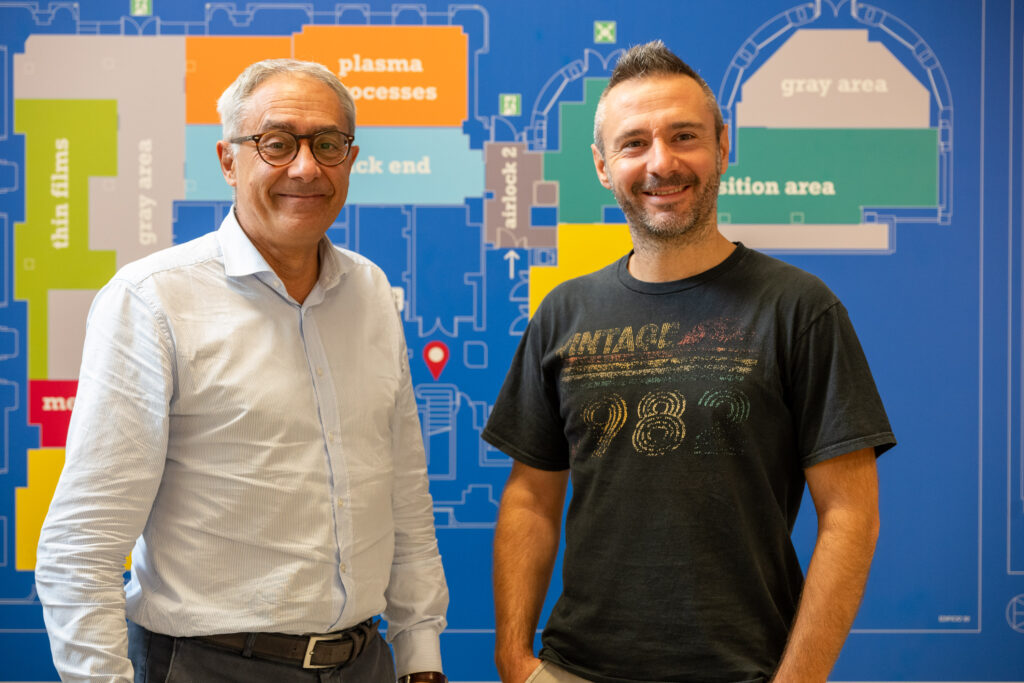

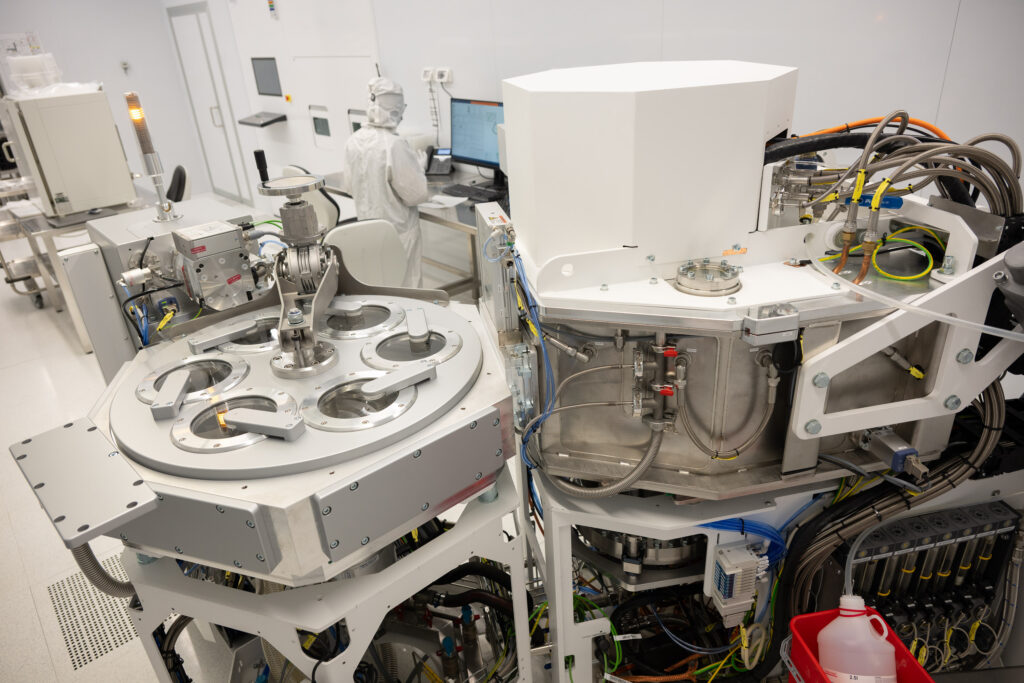

Abbiamo incontrato Andrea Melloni, Direttore del Comitato scientifico di Polifab, e Claudio Somaschini, referente della struttura. Insieme a loro siamo entrati in uno dei luoghi più particolari del Politecnico, un laboratorio unico nel suo genere: la cleanroom.

La cleanroom: il cuore di Polifab

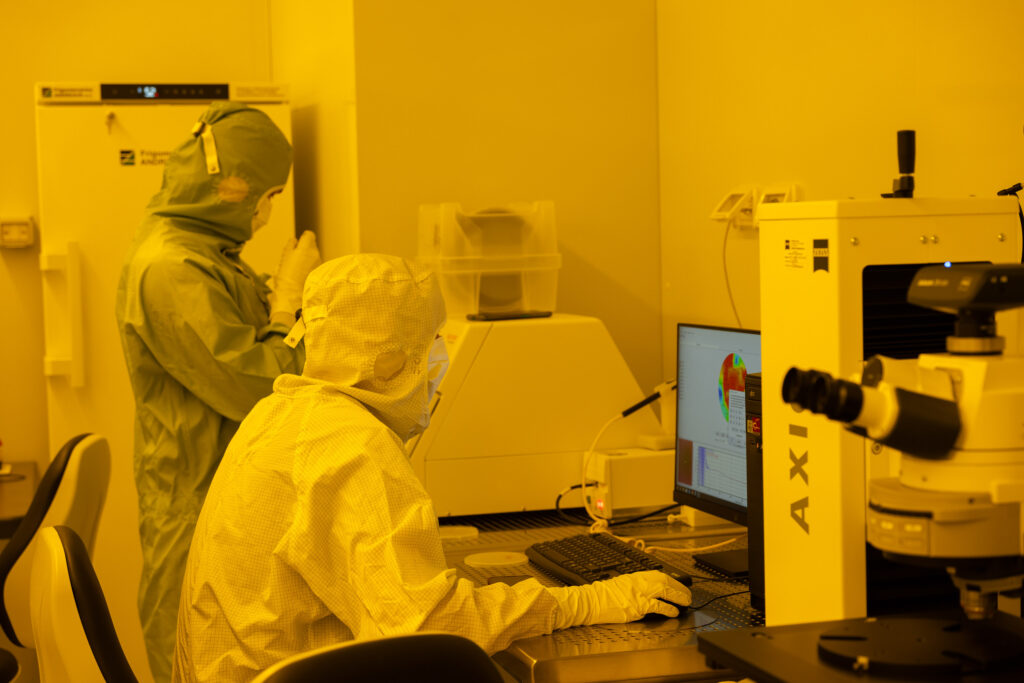

Ma cos’è una cleanroom? Detta anche “camera bianca”, è letteralmente una “stanza pulita”.

Nel campo della microelettronica e dei semiconduttori, è necessario limitare al minimo la quantità di polveri presenti negli ambienti dove vengono realizzati i dispositivi. Quando si costruiscono dispositivi su scala nanometrica, anche un granello di polvere può essere una montagna che, se si posasse su un dispositivo in via di costruzione, ne comprometterebbe il funzionamento.

Da qui, la necessità di un luogo che abbia un contenuto di polveri ridottissimo. Le prime cleanroom sono nate in America nel 1960, insieme alla nascita della microelettronica moderna.

Per garantire un ambiente controllato in pulizia, temperatura e umidità, la cleanroom è attraversata da flussi costanti di aria filtrata e i suoi locali sono in sovrapressione; l’aria che esce dalla cleanroom viene spinta verso l’esterno per impedire che l’aria non filtrata entri. A Polifab si lavora in classe ISO 6: un livello di pulizia ideale per la ricerca universitaria e compatibile rispetto agli standard industriali.

Il grande vantaggio di avere un’infrastruttura di ricerca come la cleanroom in università è che attorno ad essa gravitano laboratori di più dipartimenti, creando una cultura tecnologica e stimolando una aggregazione multidisciplinare. I ricercatori possono condurre ricerche su materiali e processi e realizzare prototipi di dispositivi da portare negli altri laboratori per testarli e utilizzarli per gli scopi per cui sono stati concepiti. Ad esempio, vengono realizzati sensori ed attuatori con materiali piezoelettrici innovativi, dispositivi microfluidici per scopi medicali e metasuperfici nanostrutturate per applicazioni ottiche.

Un laboratorio aperto

Polifab è un laboratorio accessibile. Qui entrano studenti, dottorandi, ricercatori e docenti del Politecnico, oltre a utenti esterni provenienti da centri di ricerca e altre università. Inoltre, cinque corsi di laurea del Politecnico utilizzano Polifab per attività didattiche, offrendo agli studenti l’opportunità di “imparare facendo”. E non è raro che un progetto di tesi si trasformi in una passione, o in una carriera.

A Polifab lavorano gruppi che si occupano di campi di ricerca molto diversi, dalla fotonica e l’elettronica allo studio di nuovi materiali. Riunirli in un unico ambiente ha un enorme valore per la multidisciplinarità della ricerca: significa far circolare le idee in maniera più semplice e veloce e creare opportunità di collaborazione.

Polifab è anche un punto di riferimento per startup e aziende, che qui trovano infrastrutture e competenze difficili da reperire altrove. In alcuni casi Polifab è riuscito a generare trasferimento tecnologico, perché alcune ricerche commissionate da aziende sono diventate prodotti messi in produzione. Inoltre, Polifab è un luogo in cui le aziende hanno l’opportunità di incontrare studenti e dottorandi che hanno fatto esperienze dirette di ricerca nella cleanroom. Nel rapporto continuativo con Polifab, le imprese traggono quindi un valore importante in termini di personale, conoscenze, idee e molto altro.

Le applicazioni della ricerca in Polifab

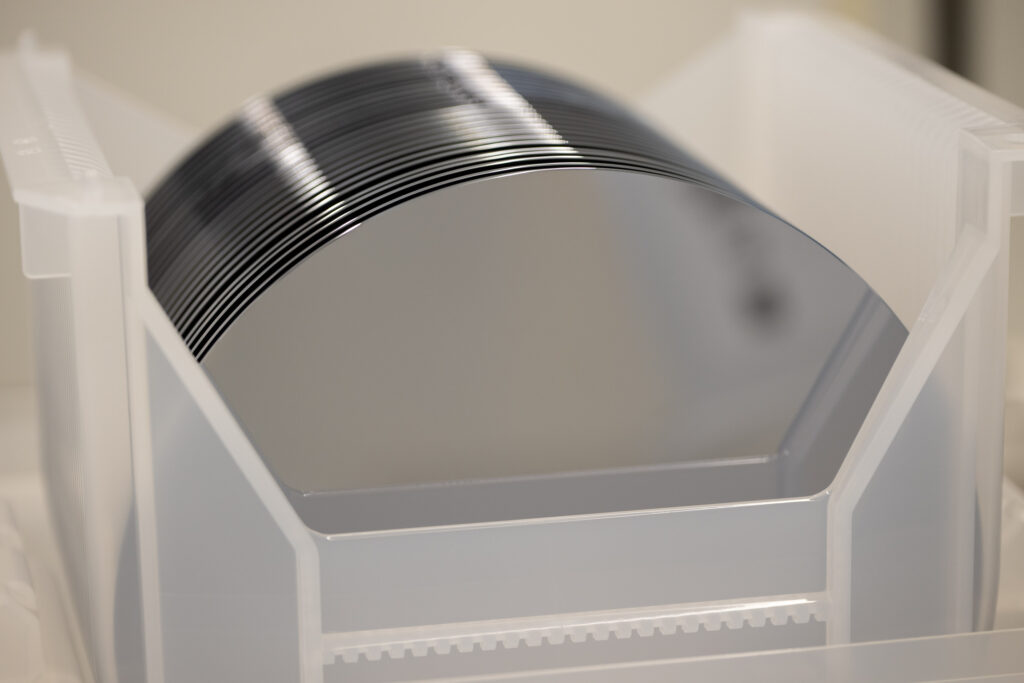

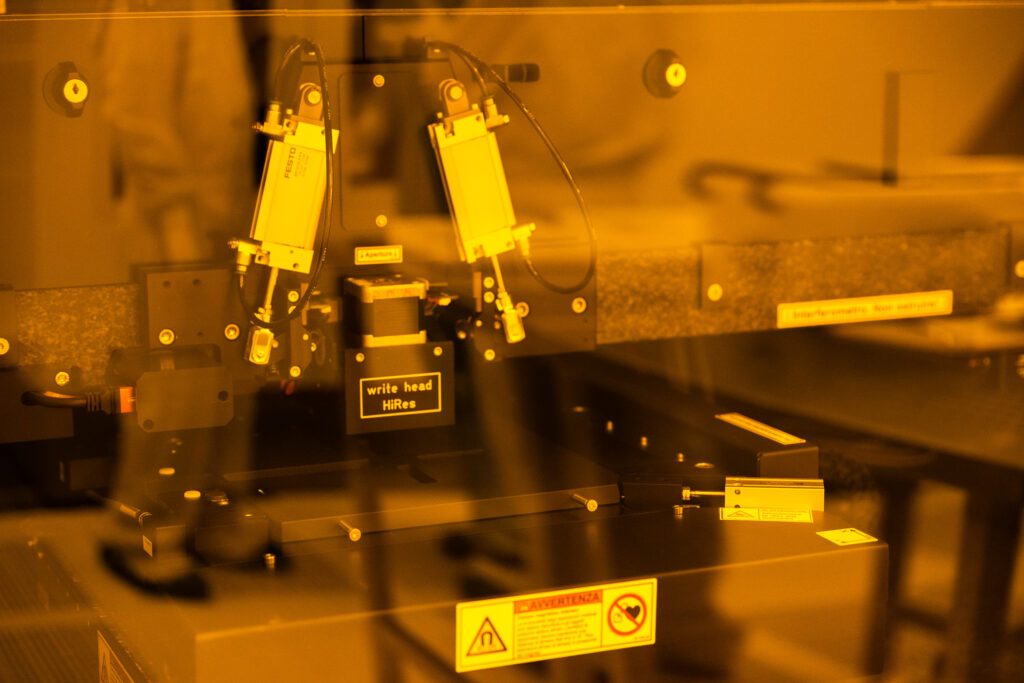

La cleanroom di Polifab non è stata concepita per servire una sola applicazione, né si è mai limitata a farlo. Tutto parte dai wafer, fette di silicio, su cui vengono costruiti componenti dalle dimensioni infinitesimali, invisibili a occhio nudo ma fondamentali per il funzionamento di dispositivi avanzati.

Uno dei filoni di ricerca più rilevanti è quello dei MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), di cui STMicroelectronics è tra i leader mondiali e con cui Polifab ha uno stretto legame di collaborazione. Ma non è l’unico ambito di ricerca, poiché i MEMS sono dispositivi elettronici già in uso. Le micro e nanotecnologie, come sappiamo, sono ormai ovunque e Polifab è in grado di contribuire ai più disparati campi di utilizzo – sensori ambientali, dispositivi medici, telecomunicazione, automotive, ecc.

Quando è stato inaugurato, Polifab è stato definito “l’officina del XXI secolo”. Il bello di questa officina è che non si produce sempre lo stesso dispositivo. Questa varietà è una fonte di ricchezza culturale e scientifica. Qui si incontrano persone con competenze, esperienze e obiettivi diversi. Polifab diviene così un ecosistema di innovazione, da cui nascono nuove sinergie e, spesso, startup che prendono forma a partire da un’intuizione condivisa tra ricercatori che possiedono background differenti.

La collaborazione con STMicroelectronics

Tra le collaborazioni più importanti c’è quella con STMicroelectronics, che dal 2016 lavora fianco a fianco con il Politecnico e ha all’attivo in questo momento 26 progetti di ricerca. Nel 2021 da questa collaborazione è nata una Joint Research Platform dedicata ai MEMS e ai sensori avanzati; STMicroelectronics ha investito direttamente in Polifab, fornendo macchinari avanzati e contribuendo alla crescita dell’infrastruttura di ricerca.

Anche Anton Hofmeister, Central R&D General Manager per Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors (APMS) Group di STMicroelectronics, ha avuto modo di sottolineare:

La nostra collaborazione a lungo termine con il Politecnico di Milano è un vero catalizzatore per l’innovazione. Insieme, aiutiamo studenti, ricercatori e startup a colmare il divario tra la ricerca all’avanguardia e l’impatto nel mondo reale. Questa collaborazione rafforza l’intero ecosistema dell’innovazione, trasformando le idee in tecnologie tangibili e opportunità future per tutti.

Il progetto TMOS

Uno dei progetti recenti di maggior successo è sul TMOS (Thermal MOSFET), nato dall’esigenza di STMicroelectronics di migliorare le prestazioni di un sensore a infrarossi proprietario già in commercio.

La soluzione proposta da Polifab, realizzare uno strato antiriflesso capace di aumentare la sensibilità del sensore, lo rende in grado di rilevare il minimo movimento anche a distanza elevata. La collaborazione con Polifab ha permesso a STMicroelectronics di testare nuove soluzioni senza dover modificare l’intera linea di produzione, poiché in Polifab è stato possibile operare con materiali e processi complementari e anche non compatibili con la produzione industriale.

Per Polifab, invece, è stata una sfida tecnica e scientifica di grande rilievo. Per la prima volta, il laboratorio ha lavorato su wafer provenienti da una linea di produzione industriale, intervenendo su di essi e reinserendoli poi nel processo produttivo dell’azienda. Un passaggio delicato, che ha richiesto standard elevati di pulizia, qualità e resa, e un’esperienza che è andata oltre al perimetro consueto della ricerca universitaria.

Il progetto TMOS ha coinvolto tre dottorandi, numerosi tesisti, due professori e lo staff tecnico di Polifab. Un lavoro di gruppo, appassionato, che ha messo in moto competenze diverse.

Un anno fa, il progetto si è concluso con successo: STMicroelectronics ha lanciato sul mercato un prodotto competitivo, frutto diretto di questa collaborazione.

TMOS è la dimostrazione concreta di quanto possa essere proficua la sinergia tra università e impresa. Le aziende cercano soluzioni semplici ed efficaci. Le università, invece, si appassionano ai problemi: più sono complessi, più diventano stimolanti. E quando questi due mondi si incontrano, le idee si trasformano in innovazione, e la ricerca crea impatto.

Verso il futuro di Polifab: il Lab to Fab model

Guardando al futuro, l’ambizione di Polifab è quella di portare la collaborazione con le aziende a un livello successivo, dove il finanziamento della ricerca possa generare nuove startup, anche internazionali. L’obiettivo è colmare il divario tra il laboratorio che sviluppa idee, processi e materiali (Lab) e l’azienda che si occupa di produzione su larga scala (Fab).

Molti dei prototipi che nascono nei laboratori universitari, infatti, non sono immediatamente scalabili per una produzione industriale. È un limite strutturale, ma anche un’opportunità: trasformare la ricerca in innovazione concreta richiede infrastrutture, visione e collaborazione. Di questo divario si è resa conto la Commissione Europea, ma anche le aziende si stanno muovendo in questa direzione, consapevoli che l’innovazione nasce spesso fuori dalle linee di produzione.

In questo scenario le università hanno un ruolo cruciale.

Il lungo e articolato percorso di collaborazione tra il Politecnico di Milano e STMicroelectronics punta proprio in questa direzione e culminerà nel Distretto dell’Innovazione, che sorgerà nel nuovo campus di Bovisa: un luogo dove ricerca e industria si incontrano, con l’obiettivo di produrre oggetti e tecnologie pronti per la produzione di volume.

Nel Distretto dell’Innovazione Polifab raddoppierà le sue dimensioni raggiungendo i 1.200 mq, diventando la cleanroom universitaria più grande d’Italia. Un salto anche qualitativo, che comporta maggiori opportunità di trasformare la ricerca in impatto reale, in tecnologie che escono dal laboratorio e trovano posto nel mondo.