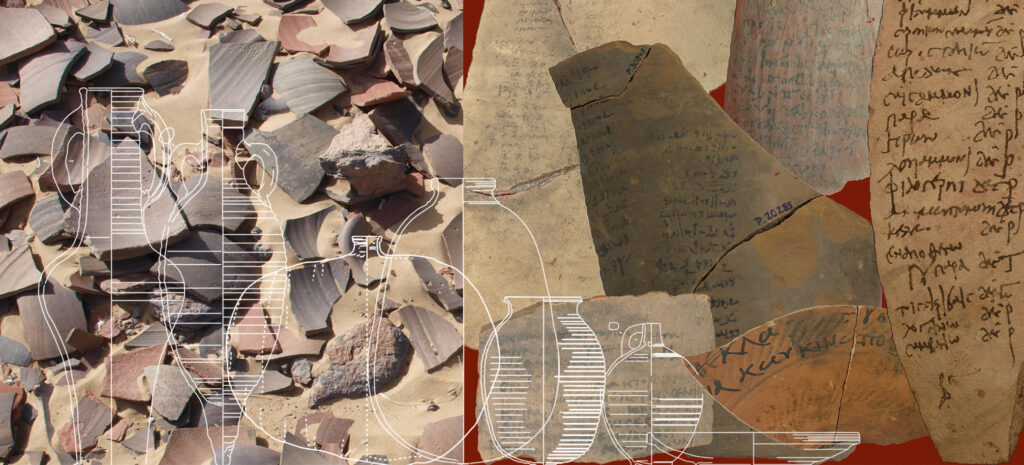

Cosa possono raccontarci i frammenti di ceramica con scrittura, ovvero gli ostraka? Per Clementina Caputo, ricercatrice del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano, la risposta va ben oltre il semplice oggetto: nel momento in cui un testo viene apposto su un frammento ceramico, tale coccio diventa un documento, o meglio, un ostrakon. Ogni ostrakon è il risultato di un gesto che è stato voluto e attuato da un individuo in un luogo e in un momento specifici e quindi deve essere considerato come uno strumento di archiviazione della memoria.

Dal deserto egiziano al Louvre, passando per Berlino e New York, il suo percorso ha rivoluzionato lo studio degli ostraka, trasformandoli da semplici supporti scrittori a veri testimoni della vita quotidiana nell’antichità. E ora, grazie alle nuove tecnologie e al gruppo di laboratorio di cui fa parte, ABCLab-Eidolon, diretto dalla Prof.ssa Corinna Rossi, Clementina sta tracciando nuove strade per l’archeologia, dimostrando come il digitale non sostituisca l’esperienza umana, ma la potenzi. In questa intervista ci racconta il suo approccio interdisciplinare e le scoperte più sorprendenti del suo lavoro.

Sei stata la prima a studiare gli ostraka dal punto di vista della materialità. Com’è iniziato tutto?

La mia formazione è iniziata con una laurea in Archeologia all’Università del Salento, a Lecce, con una tesi in Egittologia. Il mio primo argomento di ricerca è stato la statuaria del periodo greco-romano, in particolare quella di un sito archeologico greco-romano a circa 90 km a sud del Cairo, chiamato Dime/Soknopaiou Nesos (oasi del Fayum), scavato dall’Università del Salento. Io nasco come disegnatrice archeologica, disegnavo oggetti e mi sono appassionata allo studio di statue in pietra, ma la mia curiosità mi ha sempre spinta ad approfondire diversi aspetti della cultura materiale.

Dopo la laurea, ho deciso di frequentare corsi di specializzazione sugli oggetti archeologici, perché mi affascinava l’idea di studiare i materiali oltre il loro valore artistico o simbolico. Grazie alla professoressa Paola Davoli, ho avuto l’opportunità di seguire dei corsi presso l’Institut Français d’Archéologie Orientale del Cairo. È stata un’esperienza decisiva: lì ho scoperto il mondo della ceramica, grazie anche alla dr. Sylvie Marchand, importante studiosa di ceramica in Egitto e a capo del laboratorio di ceramica dell’istituto. Ho iniziato a lavorare con lei sul campo, acquisendo esperienza nello studio dei reperti ceramici, e mi sono resa conto che questo settore poteva diventare il mio ambito di ricerca principale.

Dopo alcuni anni, ho sentito il bisogno di ampliare il mio orizzonte e di approfondire non solo la ceramica in sé, ma anche gli oggetti ad essa correlati. Ho quindi vinto un dottorato all’Università del Salento, in collaborazione con l’Université de Poitiers in Francia, sotto la supervisione della professoressa Davoli e di Pascal Ballet, una delle massime esperte di ceramica egiziana. È in questo contesto che ho iniziato a studiare gli ostraka, frammenti di ceramica usati come supporto scrittorio nell’antichità.

Cosa ti ha spinto a intraprendere questa ricerca?

L’interesse è in parte nato dalla mia esperienza sul campo, analizzando la ceramica, ma anche da un’intuizione che Davoli e Ballet, le mie due direttrici di testi, avevano avuto nel corso delle loro ricerche e che io ho ampliato e perfezionato. Studiando i materiali ceramici, mi sono trovata spesso ad aver a che fare con gli ostraka e ho sempre visto che l’attenzione da parte dei papirologi era diretta principalmente verso il testo, poco o nulla verso il frammento ceramico da sempre considerato materiale povero e di poca importanza. Normalmente, gli ostraka non riportano i testi su parti facilmente riconoscibili, o diagnostiche, come l’orlo, l’ansa o la base di un vaso. I testi tendono ad essere quasi sempre su frammenti di parete, il che rende difficile risalire alla forma originaria del contenitore. Tuttavia, questo ha stimolato la mia curiosità e mi ha spinto a rispondere alla prima delle numerose domande che sarebbero venute dopo: da che tipo di vaso provengono questi frammenti? Analizzando il materiale e le caratteristiche dei frammenti, ho cominciato a notare una serie di dettagli interessanti.

nel magazzino delle Antichità dell’oasi © Caputo

della ceramica sul campo © F. Cozza

Ho iniziato a raccogliere dati in modo sistematico dagli ostraka demotici a Soknopaiou Nesos, prendendo misure, analizzando gli spessori e cercando di capire a quale parte del vaso appartenessero i frammenti. Tale ricerca è stata ampliata ad un altro sito del deserto occidentale egiziano, sugli ostraka greci di Amheida/Trimithis (oasi di Dakhla), di epoca tardo romana e scavato dalla New York University-ISAW, e mi sono accorta di un aspetto fondamentale: mentre a Soknopaiou Nesos i frammenti per scrivere provenivano da anfore, gli ostraka di Amheida non provenivano più da anfore, ma da giare. Questo è stato un momento di svolta: era evidente che gli scribi utilizzavano il materiale disponibile in loco. Questo contraddiceva alcune teorie precedenti secondo cui si scriveva sempre e solo sulle anfore.

(Oasi del Fayyum) © Caputo

(Oasi del Fayyum) © Caputo

© Caputo

Approfondendo la ricerca, ho notato un ulteriore dettaglio sorprendente: in molti casi, la rottura dei frammenti non era casuale. Alcuni ostraka presentavano margini regolari, troppo squadrati per essere naturali. Questo suggeriva una certa intenzionalità nella selezione e preparazione del supporto di scrittura. Tale aspetto era particolarmente evidente negli ostraka legati alle pratiche amministrative, ovvero documenti utilizzati per scopi burocratici e amministrativi. Ad Amheida, nella casa di un personaggio di spicco della città di nome Serenos, abbiamo trovato coppie di ostraka con lo stesso testo e con la stessa forma, a conferma di questa pratica.

Questa ricerca mi ha portata a riconsiderare l’idea, molto diffusa, che gli antichi scribi usassero i cocci semplicemente perché abbondanti e a buon mercato. Credo invece che ci fosse un’organizzazione più strutturata dietro l’uso degli ostraka. Alcuni elementi, come la possibile archiviazione di frammenti numerati, suggeriscono che ci fosse un sistema di gestione dei documenti, anche se dimostrare i passaggi precedenti alla scrittura rimane complesso.

Quello che mi affascina di più è il potenziale di questi frammenti nel raccontarci la vita quotidiana nelle diverse epoche storiche. Ogni ostrakon è una traccia concreta di gesti amministrativi, di scambi, di registrazioni contabili, e ovviamente anche di cose più giornaliere come liste della spesa, esercizi scolastici, o semplici annotazioni. Studiare questi materiali non significa solo decifrarne i testi, ma ricostruire pratiche sociali ed economiche che, altrimenti, andrebbero perdute.

Qual è stata la scoperta più sorprendente?

Uno degli studi più curiosi ed interessanti è stato su un piccolo gruppo di ostraka copti della collezione del Museo del Louvre. Si tratta di piatti prodotti nella regione egiziana di Assuan, caratterizzati da una ceramica fine, lucida e di colore rosso brillante, simile alla sigillata romana. La loro superficie liscia faceva risaltare perfettamente l’inchiostro nero, rendendoli visivamente molto eleganti.

Ciò che mi ha colpito è che tutti questi piatti erano sempre rotti e riportavano un tipo di testo ricorrente: dichiarazioni di debito. Erano annotazioni in cui una persona dichiarava di aver ricevuto una somma di denaro da un’altra. Ma perché i testi erano sempre incompleti? La risposta è arrivata confrontandomi con un esperto di diritto romano, José Luis Alonso (Universidad del Pais Vasco). Nel periodo romano un prestito prevedeva l’obbligo di restituzione entro un certo termine, pena un’ammenda. Ma una volta saldato il debito, il documento che lo attestava doveva essere distrutto, per evitare che il creditore potesse riutilizzarlo e pretendere nuovamente il pagamento.

Questo spiegherebbe perché i piatti con queste annotazioni risultavano sempre spezzati: non erano semplici frammenti casuali, ma documenti volutamente distrutti per certificare l’estinzione del debito. È stata una scoperta affascinante, che ha rivelato un legame tra cultura materiale e pratiche giuridiche dell’epoca.

Hai lavorato in Francia, Germania, Stati Uniti e in diversi musei prestigiosi…

Sì, la mia esperienza internazionale è iniziata grazie all’interesse che il mio dottorato ha suscitato in Germania. Una studiosa della Ruprecht-Karls Universität di Heidelberg, Julia Lougovaya, aveva sviluppato un progetto dal titolo “Schreiben auf Ostraka im inneren und äußeren Mittelmeerraum” finanziato dal Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), nell’ambito dei programmi SFB, dedicati alla cultura materiale. Mi ha chiesto di collaborare con lei, ritenendo che fossi l’unica a poter affrontare il tema con un approccio innovativo. Così ho trascorso quattro anni in Germania, un’esperienza preziosa sia per i contatti accademici sia per l’accesso a importanti collezioni museali.

Ho infatti avuto l’opportunità di analizzare ostraka conservati in istituzioni prestigiose come il Museo del Louvre, la New York University e alcuni musei di Berlino. Questo mi ha permesso di raccogliere dati fondamentali per le mie ricerche, confrontando i materiali scavati con quelli acquisiti nei musei.

Un momento particolarmente significativo è stato a Berlino, dove ho studiato un gruppo di ostraka ritrovati tra il 1909 e il 1910 a Soknopaiou Nesos, missione a cui partecipo da 25 anni. Sono riuscita a ricomporre alcuni testi, mettendo in relazione frammenti studiati singolarmente con quelli provenienti dagli scavi. Questo ha aiutato non solo me, ma anche i papirologi con cui ho collaborato strettamente. Tradizionalmente, gli ostraka venivano studiati solo come testi, senza considerare il supporto ceramico. Il mio approccio ha portato a una nuova prospettiva, accolta con grande entusiasmo nella comunità scientifica.

In che modo queste esperienze hanno influenzato il tuo approccio alla ricerca?

Le mie esperienze internazionali mi hanno insegnato molto, sia dal punto di vista accademico che umano. Ho avuto la fortuna di lavorare con curatori sempre disponibili, ma ho anche sperimentato le diverse logistiche di accesso alle collezioni. Ad esempio, al Louvre è stato complicato organizzare gli appuntamenti, soprattutto perché in quel periodo stavano lavorando all’allestimento del Louvre di Abu Dhabi. A Berlino, inizialmente mi avevano assegnato una sala condivisa con altri studiosi, ma visto che il mio studio richiedeva l’analisi di un gran numero di ostraka, hanno adattato il loro metodo portandomi nei magazzini, un’esperienza affascinante.

Negli Stati Uniti, invece, ho trovato un approccio più diretto e collaborativo: sia la New York University che il Kelsey Museum mi hanno aperto i magazzini con grande disponibilità, permettendomi di esplorare liberamente le collezioni.

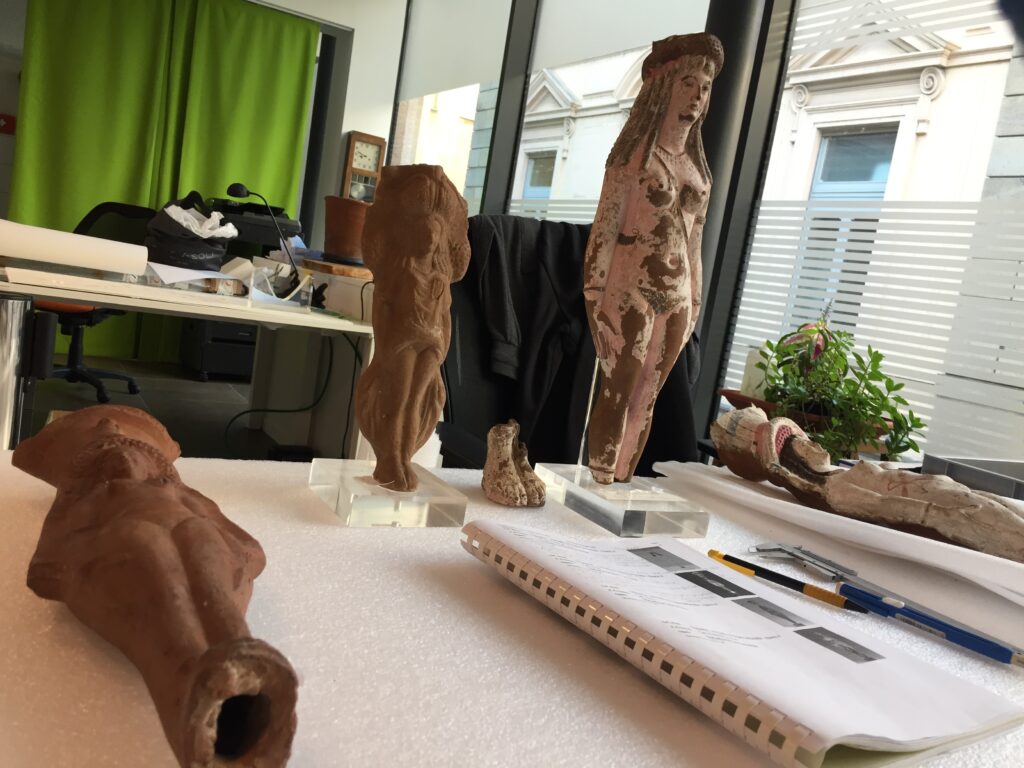

Un’esperienza eccezionale l’ho vissuta al Museo Egizio di Torino, dove ho studiato le terrecotte durante la pandemia (2020-2022). Nonostante le restrizioni, l’accoglienza è stata incredibile. Alla fine delle restrizioni, ricordo il momento in cui ho preso un caffè con alcuni registrars e curatori e mi hanno detto: “Non ti avevamo mai vista senza mascherina!”. Un altro aspetto che mi ha colpito di Torino è la loro apertura a condividere la conoscenza: tutti devono poter vedere e godere degli oggetti.

Queste esperienze mi hanno insegnato a rispettare i tempi e i metodi di lavoro di ogni istituzione, a essere flessibile e a costruire relazioni professionali durature con i colleghi. Ho capito quanto sia importante creare una rete di contatti e mantenerla nel tempo, attraverso congressi e collaborazioni. Infine, sul campo, applico lo stesso approccio con gli studenti: non impongo ritmi, ma insegno loro a gestire il tempo e le scadenze in autonomia, perché essere professionisti significa proprio questo.

nella piana di Giza, Cairo © Caputo

la Valle dei Re e delle Regine, Luxor © Caputo

Il tuo attuale progetto SUR.VI.VE sulle figurine di terracotta egiziane ha ricevuto il Seal of Excellence della Commissione Europea. Quali sono gli obiettivi principali?

Dopo i quattro anni in Germania, ho avuto la possibilità di rientrare in Italia. Ho presentato quindi un progetto per una Marie Curie Fellowship al Politecnico di Milano, sotto la direzione scientifica della professoressa Corinna Rossi, e anche se non ho vinto il bando, ho ricevuto una borsa di studio ‘Seal of Excellence’ della Commissione Europea come assegnista presso il Politecnico.

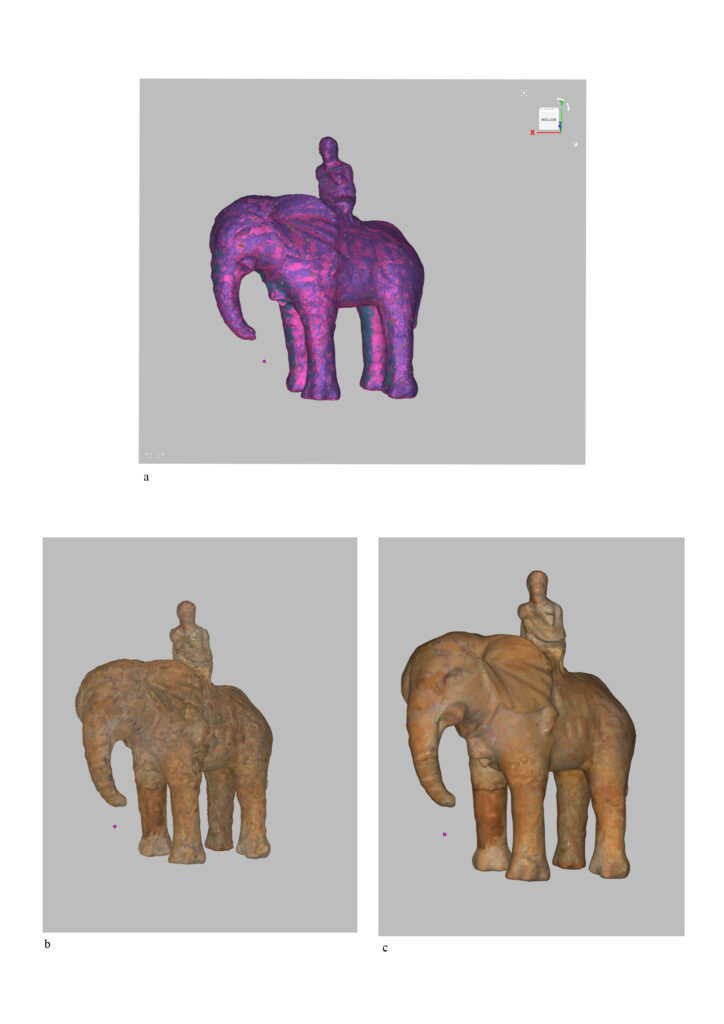

Il progetto SUR.VI.V.E – SURveying VIrtual Voids in Egyptian collections. A Digital and Cultural Study on Terracotta Figurines and their Lost Molds – si concentra sulle figurine in terracotta egiziane, oggetti meno esplorati in archeologia rispetto alle grandi statue o ai sarcofagi. Le statuette, spesso trascurate, raccontano invece moltissimo sulla vita quotidiana, sulle credenze popolari e sui rituali dell’epoca a cui appartengono. Il mio obiettivo è analizzarle non solo dal punto di vista materiale ed iconografico, ma anche tecnologico e digitale, grazie alle tecnologie del Politecnico di Milano e del gruppo ABCLab-Eidolon. Il successo di questo approccio è dimostrato dall’estensione del progetto SUR.VI.V.E. ad una fase 2, grazie al finanziamento dell’Unione Europea (Next Generation EU) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per cui sono stata riconfermata come ricercatrice RTDa.

Le tecnologie, come stanno rivoluzionando gli studi archeologici?

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è l’applicazione della modellazione 3D alle statuette. Grazie alla collaborazione con il dr. Alessandro Mandelli e il team ABCLab-Eidolon, abbiamo digitalizzato in 3D oltre 600 statuette di terracotta inedite della collezione del Museo Egizio di Torino. Questo ci ha permesso di:

- ricostruire virtualmente le statuette e studiare dettagli difficili da analizzare a occhio nudo;

- identificare gli stampi originali. Molte statuette venivano prodotte con stampi a matrice, il che significa che esistono repliche dello stesso modello. Grazie ai modelli 3D, possiamo confrontare le superfici delle statuette per verificare se provengono dallo stesso stampo, aiutandoci a ricostruire le dinamiche di produzione e distribuzione;

- analizzare la qualità e la varietà dei manufatti. Alcune statuette mostrano dettagli raffinati e una lavorazione accurata, mentre altre sono più semplici e stilizzate. Questo suggerisce l’esistenza di un mercato con diverse fasce di prezzo, come accade oggi con gli oggetti devozionali;

- studiare il contesto d’uso, ad esempio, analizzando le statuette copte femminili in posizione di adorazione, con le braccia alzate, ho scoperto che presentano fratture intenzionali e sistematiche. Probabilmente vendute utilizzate vicino ai santuari alle donne come oggetti per la fertilità: se la gravidanza andava a buon fine, la statuina veniva spezzata, mentre in caso contrario rimaneva intera e sepolta con la proprietaria.

Elaborazione A. Mandelli © ABCLab-Eidolon

Il progetto non si limita alla ricerca accademica: uno degli obiettivi futuri è rendere accessibili queste statuette anche a persone non vedenti, stampando in 3D le repliche affinché possano essere toccate e comprese a livello tattile.

Io collaboro da diversi anni con istituzioni e scavi archeologici italiani ed internazionali, come in primis lo scavo archeologicodel Politecnico a Umm al-Dabadib diretto da Corinna Rossi, lo scavo archeologico a Dime/Soknopaiou Nesos dell’Università del Salento, lo scavo archeologico a Tuna el-Gebel del Landesmuseum di Hannover, lo scavo di Amheida/Trimithis della New York University (di cui sono vicedirettore), lo scavo archeologico a El-Deir della Sorbona e lo scavo archeologico a Coptos del Museo Egizio di Torino. Grazie al PNRR, il progetto SUR.VI.V.E. continua e la modellazione 3D prende sempre più piede in questi ambiti, sta cambiando radicalmente il modo in cui studiamo gli oggetti archeologici, permettendoci di ricostruire la storia degli oggetti e delle persone che li hanno usati in modi prima impensabili.

Parli spesso dell’importanza dello studio del riciclo e del riuso nell’antichità. Quali lezioni possiamo trarre oggi dal passato per affrontare le sfide ambientali contemporanee?

Il riciclo e il riuso dei materiali nell’antichità sono temi fondamentali, e la ceramica è uno degli esempi più affascinanti. Gli ostraka stessi rappresentano una forma di riuso, perché si tratta di frammenti ceramici rotti su cui veniva scritta ogni tipo di informazione, da testi letterari a note amministrative.

Nell’antica Roma, per esempio, esisteva un vero e proprio sistema di raccolta e smistamento della ceramica, molto simile alla raccolta differenziata odierna. I frammenti di vasi rotti venivano raccolti e riutilizzati in diversi modi. In edilizia, ad esempio, la ceramica era impiegata per consolidare le murature. I colli delle anfore venivano trasformati in tubature per acquedotti o sistemi di drenaggio. In Egitto, alcuni frammenti ceramici venivano utilizzati come segnacoli funerari per contrassegnare le tombe, mentre in ambito agricolo servivano come vasi per piante o substrati per vivai.

Questa mentalità del riuso nell’antichità offre spunti interessanti per affrontare le sfide ambientali contemporanee. Oggi ci troviamo di fronte a una crisi globale che rende l’economia circolare una necessità. Il modo in cui gli antichi sfruttavano ogni materiale disponibile insegna che nulla deve essere sprecato e che ogni oggetto può avere una seconda vita con il giusto approccio. Le soluzioni sostenibili non sono una scoperta moderna, ma spesso sono state già sperimentate con successo in passato. Forse dovremmo ripensare il nostro rapporto con gli oggetti, abbandonando la logica dell’usa e getta e tornando a un modello in cui le risorse vengono sfruttate al massimo delle loro potenzialità. Lo studio del riciclo nell’antichità non è solo un esercizio accademico, ma può offrire ispirazione concreta per sviluppare nuove strategie sostenibili.

Sei una delle poche archeologhe al Politecnico. Come si integra la tua disciplina con un contesto tradizionalmente ingegneristico?

L’archeologia in un contesto ingegneristico può sembrare un’anomalia, ma in realtà si integra perfettamente quando si guarda all’interdisciplinarità con curiosità. Basta cercare i punti di contatto e si scopre che esistono molti più legami di quanto si possa immaginare. Per esempio, il concetto di stratigrafia, che in archeologia si usa per analizzare la deposizione degli strati nel tempo, ha una sua controparte nell’architettura, dove la stratigrafia verticale permette di ricostruire la storia delle modifiche subite da un edificio nel corso dei secoli.

Un altro aspetto in cui l’archeologia e l’ingegneria si incontrano è l’uso della tecnologia 3D per la ricostruzione di manufatti. Quando troviamo frammenti di ceramica, spesso possiamo risalire alla forma originaria del vaso attraverso il disegno in 2D, ma con il 3D possiamo anche calcolarne la capacità. Questo tipo di studio è fondamentale per comprendere, ad esempio, la gestione dell’acqua in un insediamento antico. Nel sito di Umm al-Dabadib abbiamo trovato dei tipi di contenitori di ceramica dalla forma particolare, che venivano utilizzate per trasportare l’acqua e che erano direttamente collegate agli acquedotti. Ricostruendo digitalmente questi recipienti possiamo stimare la quantità d’acqua che veniva trasportata, informazioni preziose per chi studia la gestione delle risorse idriche nel passato.

© Caputo

L’interazione tra l’ambiente e le strutture costruite dall’uomo è un altro punto di contatto tra archeologia e ingegneria. Nel deserto occidentale, per esempio, le temperature elevate e il vento impongono precise scelte costruttive. Gli edifici venivano posizionati e progettati per creare zone d’ombra e garantire la sopravvivenza, proprio come avviene nelle città spagnole o italiane con le loro strade strette. Un altro esempio interessante riguarda il riuso dei materiali. Durante lo scavo di una casa appartenente a un consigliere cittadino, abbiamo trovato strati di pavimenti battuti sovrapposti, rifatti periodicamente con acqua e fango. Questo dimostra una continua manutenzione e adattamento dello spazio abitativo. Allo stesso modo, la trasformazione di una sala da banchetti in una strada privata mostra come l’ambiente urbano fosse in costante evoluzione, proprio come accade oggi nelle nostre città.

Questi collegamenti dimostrano che l’archeologia, anche in un contesto ingegneristico, non è affatto fuori luogo. Al contrario, può offrire una prospettiva unica sulla progettazione, sull’uso delle risorse e sulla capacità umana di adattarsi all’ambiente. E poi c’è un aspetto affascinante che mi piace sempre ricordare: se tra mille anni qualcuno dovesse analizzare la nostra epoca attraverso gli oggetti che lasciamo, cosa scoprirebbe? È una domanda che ci aiuta a riflettere sul modo in cui costruiamo e consumiamo oggi.

Quando studi i materiali, riesci anche a seguirne l’evoluzione nel tempo?

Sì, l’evoluzione dei materiali e delle tecnologie è evidente nei secoli. Ad esempio, nell’analisi delle ceramiche si notano trasformazioni significative nelle tecniche di produzione. Inizialmente modellata a mano, la ceramica si sviluppò attraverso il metodo del colombino e successivamente con l’uso del tornio lento, prima azionato manualmente e poi con il piede, rendendo la lavorazione più rapida e precisa. Durante il periodo romano e bizantino, la qualità dell’impasto migliorò notevolmente, con argille trattate per ridurre i vuoti e aumentare la compattezza, oltre a una gestione più raffinata della cottura nei forni.

Le influenze culturali ebbero un ruolo cruciale nell’evoluzione dei materiali. Il Mediterraneo era un mercato di scambio molto vivace, e prodotti ceramici si diffondevano tra le diverse regioni. L’Italia, ad esempio, esportava ceramica sigillata in Nord Africa ed Egitto. In quest’ultimo, durante l’epoca romana, si trovano mortai in terracotta prodotti nell’area tirrenica, spesso usati per bilanciare i carichi navali, che venivano però rivenduti nei mercati. Questo dimostra quanto le pratiche moderne, dalla logistica al commercio globale, affondano le radici in dinamiche già esistenti nel passato. L’interconnessione tra culture e la continua innovazione nelle tecnologie dimostrano come il progresso sia il risultato di una lunga evoluzione storica.

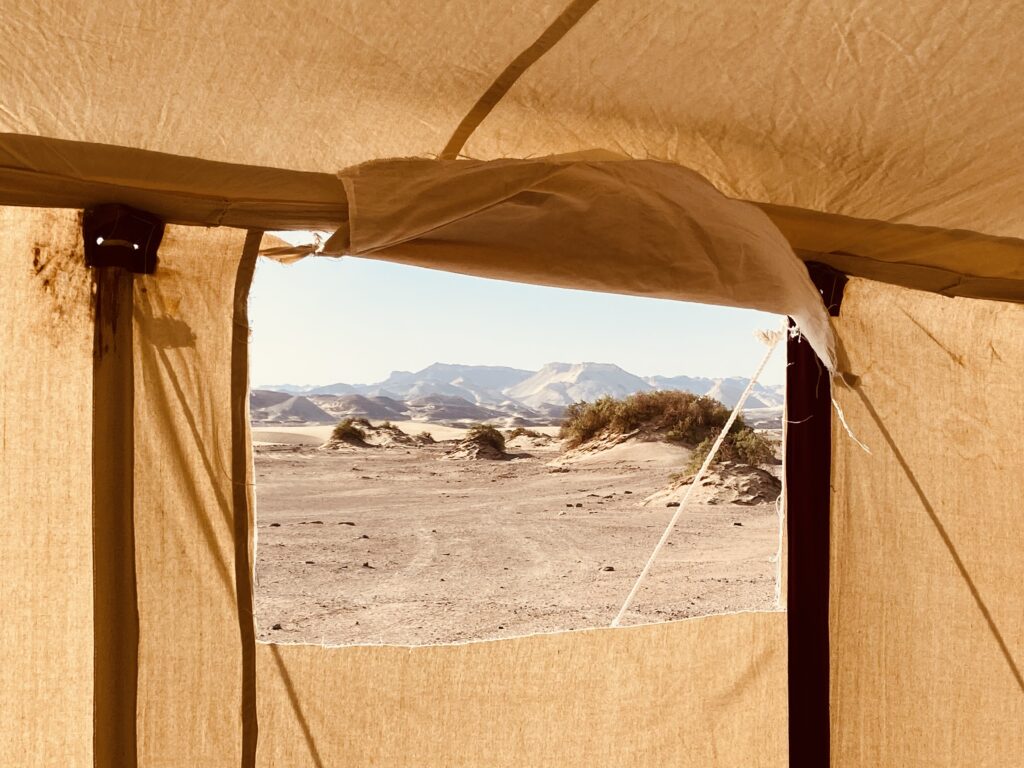

Hai partecipato a numerose missioni nel deserto occidentale egiziano. Quali sono state le sfide più grandi?

Ogni missione nel deserto occidentale egiziano porta con sé sfide uniche, nonostante l’esperienza accumulata in 25 anni di attività. La principale difficoltà che incontro ogni volta è quella di adattare il mio metodo di lavoro a ogni nuova situazione e scavo. Anche se seguo una metodologia precisa e ordinata, con una forte enfasi sulla stratigrafia (che mi permette di raccogliere informazioni da ogni strato scavato), ogni scavo ha le proprie peculiarità. Alcuni scavi sono più strutturati, come quelli stratigrafici, che richiedono un’attenta catalogazione di ogni strato e la sua connessione con gli altri strati. Altri scavi, invece, seguono metodi differenti, come i saggi o lo scavo di stanze senza stratigrafia, dove l’interpretazione dei materiali deve adattarsi alla specifica modalità di scavo.

Un’altra grande sfida è il lavoro in team. Un sito archeologico può coinvolgere molte persone, da 10 fino a 40, tra cui specialisti, ceramologi, numismatici, esperti di testi antichi e molti altri. Ogni persona ha un ruolo fondamentale, ma a volte, specialmente in alcuni scavi, mi è capitato di ricoprire più posizioni, come quella di ceramologa e di responsabile della distribuzione degli oggetti. Questo aumenta la complessità del lavoro, ma è anche molto stimolante.

In aggiunta, l’ambiente nel deserto può essere tanto affascinante quanto estremo. La routine giornaliera è intensa: ci si sveglia presto, si scava sotto il caldo del deserto fino al pomeriggio, e poi si continua il lavoro sui reperti e sui dati. Questo diventa un impegno a tempo pieno che ti assorbe completamente. Ma ci sono anche momenti di relax, come i venerdì di riposo che permettono di fare delle escursioni e di visitare altri siti archeologici per confrontare le scoperte e arricchire la propria comprensione. È un ambiente di lavoro che può sembrare monotono e isolato, ma che offre anche opportunità di scambio e di crescita continua, dove ogni piccolo dettaglio contribuisce a ricostruire la storia di antiche civiltà.

(Oasi di Kharga) © Mandelli

Umm al-Dabadib © Caputo

Con l’uso crescente di tecnologie digitali e interdisciplinari, come vedi evolversi l’archeologia nei prossimi anni?

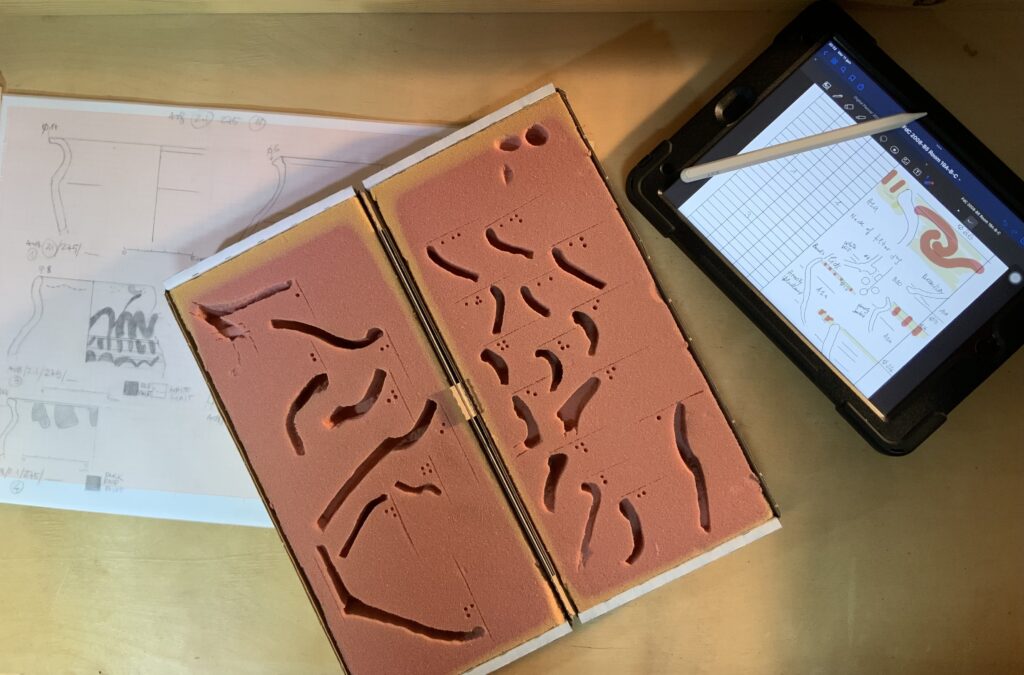

L’introduzione delle tecnologie digitali nel lavoro sul campo ha rappresentato una vera rivoluzione. L’uso del tablet, ad esempio, ha reso possibile la raccolta e la documentazione dei dati in tempo reale, contribuendo alla digitalizzazione del processo. Nello scavo, il digitale è ormai essenziale per la documentazione visiva, dalla fotografia alla fotogrammetria, fino alla realizzazione delle piante di scavo. Sempre più spesso, gli archeologi cercano di integrare queste tecnologie anche nella gestione delle schede di scavo, segnando un’importante evoluzione nella disciplina.

Il digitale, tuttavia, non deve essere visto come un sostituto del metodo tradizionale, ma come un supporto. Anche l’intelligenza artificiale, spesso accolta con diffidenza, può rivelarsi uno strumento prezioso se utilizzata correttamente. Ciò che conta è mantenere un equilibrio con le pratiche analogiche, che restano fondamentali per una corretta interpretazione dei dati. Per quanto le tecnologie siano avanzate, l’elemento umano rimane insostituibile.

Un esempio riguarda un sistema laser scanner recentemente brevettato per la scansione dei cocci, in grado di generare automaticamente il profilo dell’oggetto. Sebbene questa tecnologia riduca il lavoro manuale in laboratorio, non può sostituire il disegnatore sul campo, dove le condizioni operative sono più complesse: In un contesto come quello egiziano, ad esempio, le risorse tecnologiche sono limitate, e anche solo portare un calibro può essere problematico. Inoltre, la macchina non è in grado di interpretare i dettagli come farebbe un esperto. Alla fine, la tecnologia è un alleato prezioso, ma il valore dell’esperienza umana rimane imprescindibile per una lettura accurata dei reperti.

Quali sono le ambizioni che hai per il tuo futuro?

Le mie ambizioni sono principalmente legate alla trasmissione di ciò che ho imparato in questi anni. Mi piacerebbe davvero riuscire a trasmettere la passione per l’archeologia e per la ricerca, ispirando quante più persone possibile. Un aspetto che mi sta molto a cuore è quello di insegnare il mio approccio, il mio modo di lavorare e la metodologia che ho sviluppato sul campo. La mia speranza è che qualcuno possa prenderla e continuare a portarla avanti, perché a un certo punto si sente la stanchezza, ma il lavoro deve proseguire con nuove energie e idee fresche, magari portate da giovani.

Dal punto di vista accademico, sogno anche di riuscire a produrre un volume che raccolga tutte le evidenze di ostraka nel Mediterraneo e che definisca una metodologia di studio universale. Non mi interessa tanto lasciare il mio nome nella storia, non è questo il mio obiettivo principale. Piuttosto, vorrei arrivare a contribuire con qualcosa che possa servire anche a chi verrà dopo di me. Magari tra cinquant’anni, uno studente si troverà a studiare un argomento simile al mio e troverà un mio lavoro che gli darà la spinta per andare oltre, per evolverlo o approfondirlo ulteriormente. In sostanza, mi piacerebbe lasciare un tassello, un contributo che sia utile alla ricerca futura.

Cos’è la cosa che più ti entusiasma del tuo lavoro?

Ciò che più mi entusiasma del mio lavoro è la possibilità di scoprire oggetti che raccontano storie di vita quotidiana. Ogni ritrovamento è una sorpresa, come quando abbiamo trovato dei sandaletti in cuoio per bambini in un edificio romano all’interno di un’area templare, forse una scuola, e tavolette cerate su cui gli scribi scrivevano come fossero lavagne magiche. Questi oggetti, apparentemente semplici, hanno il potere di farci viaggiare nel tempo e immaginare le persone che li hanno usati secoli fa.

Un altro aspetto che mi colpisce è la reazione del pubblico, soprattutto dei bambini. Quando visitano un museo e vedono da vicino reperti così antichi, i loro occhi si illuminano di meraviglia. Gli adolescenti, invece, spesso appaiono meno coinvolti, forse perché vedono la storia come qualcosa di distante. Eppure, se riuscissero a capire che tutto ciò che imparano può avere un valore concreto e sorprendente, la loro curiosità potrebbe riaccendersi.

Infine, trovo affascinante il legame tra questi reperti e il lato umano della storia. Ricordo la mia visita alla Sala dei Materiali del Museo Egizio, dove erano esposti vasi, pigmenti naturali, elementi botanici, usati per creare gli oggetti. Quelle sale ci riportano in un passato ancora vivo, quasi come se le persone che li hanno utilizzati potessero ancora parlarci. Ogni volta che mi trovo davanti a resti del genere, provo un’emozione difficile da spiegare, ma che mi dà ancora più voglia di continuare il mio lavoro.