In questa intervista a Frontiere in occasione della sua conferenza “Il Museo Egizio 200 anni dopo”, tenuta al Politecnico di Milano, il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, ci accompagna in un viaggio tra archeologia, tecnologia e divulgazione culturale. Attraverso il racconto delle collaborazioni, delle sfide della digitalizzazione e della visione del museo come luogo di dialogo, emerge una riflessione profonda sul ruolo della cultura nella società contemporanea.

Dottor Greco, ci parli della collaborazione tra il Museo Egizio e il Politecnico di Milano. Quando è nata e quali risultati ha prodotto?

La collaborazione con il Politecnico di Milano è ormai consolidata e risale al 2018, quando il Politecnico ha partecipato per la prima volta ai nostri scavi. Il contributo principale è stato nell’ambito della fotogrammetria, che ci ha permesso di documentare lo scavo in modo dettagliato e di creare modelli tridimensionali. Questi modelli ci consentono di “rivivere” lo scavo anche a distanza, analizzando con maggiore precisione l’assetto stratigrafico.

Abbiamo realizzato modellazioni 3D sia della superficie calpestabile sia delle strutture ipogee. Questo tipo di documentazione ha un valore scientifico e culturale enorme: ci permette di trasmettere la conoscenza dei monumenti alle generazioni future e di analizzare metricamente la disposizione delle tombe, le relazioni tra le strutture e la loro evoluzione.

Ci può illustrare esempi concreti di questa collaborazione?

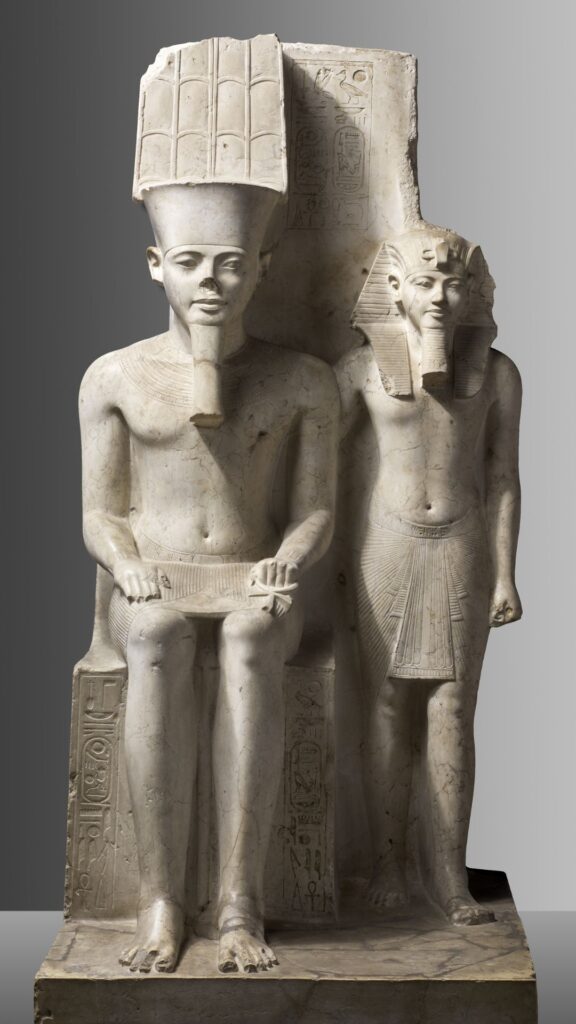

Certamente. A Deir al-Medina, ad esempio, il Politecnico ha documentato il pozzo e la camera sepolcrale della tomba di Kha, situata 29 metri a nord della cappella. Ha inoltre realizzato la modellazione dei resti ancora in situ e l’ipotesi ricostruttiva della piramide in mattoni crudi che sovrastava la cappella, con il pyramidion in pietra oggi conservato al Louvre. Il Politecnico ha persino effettuato la modellazione del pyramidion direttamente al museo parigino.

Questa sinergia tra digitale e archeologia ci consente di ricomporre “membra disiecta”, ovvero di mettere in dialogo oggetti oggi dispersi in collezioni diverse, restituendo loro un contesto.

Il Politecnico ha contribuito anche alla digitalizzazione del Museo?

Sì, la professoressa Corinna Rossi è stata fondamentale nella nostra transizione digitale. È membro della nostra commissione digitale e ha collaborato allo sviluppo di un software su misura, chiamato SiME, per la gestione inventariale dei reperti. Questo sistema integra dati gestionali, restauri, documentazione archivistica, diagnostica e iconografia, offrendo uno strumento di ricerca che valorizza la specificità del nostro museo.

Perché era necessario un software personalizzato?

Il Museo Egizio è un museo monografico, dedicato esclusivamente alla cultura materiale dell’antico Egitto. I software generici non rispondono alle nostre esigenze.

Ad esempio, come si definisce una mummia? È un oggetto? Un resto umano? Abbiamo dovuto lavorare sulle definizioni ontologiche per rappresentare correttamente i nostri reperti e metterli in relazione tra loro.

Lei ha parlato spesso della necessità di contestualizzare i reperti. A che punto è questo processo?

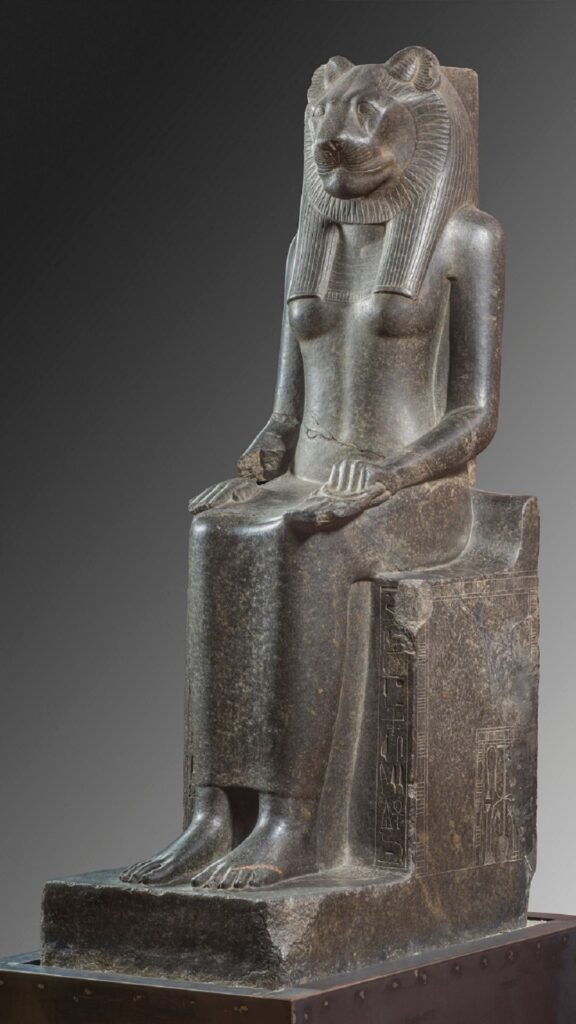

Siamo all’alba di una nuova era per i musei archeologici. Il reperto non è più solo un oggetto artistico isolato, ma un frammento di memoria. Dobbiamo passare dal livello dell’oggetto alla ricostruzione del paesaggio culturale, in cui ogni reperto è parte di un tutto. Questo approccio rende il museo un luogo di dialogo e riflessione.

Ha affermato che non esiste una memoria condivisa. Cosa intende?

Il Museo Egizio può essere visto da noi italiani come un orgoglio nazionale, ma da altri come il frutto di una visione eurocentrica che ha sottratto patrimoni culturali. Queste memorie non si incontrano facilmente. Il nostro compito è fare del museo un luogo sicuro di dialogo, dove concezioni diverse possano confrontarsi con rispetto.

Il museo come agorà, dunque?

Esattamente. Il museo deve essere uno spazio pubblico, dove si parla gli uni con gli altri, non solo degli altri. Anche nella storia italiana, non tutte le date hanno lo stesso significato per tutti. Ma non è un problema: possiamo declinare la memoria in modi diversi, purché ci parliamo.

A che punto è il processo di ristrutturazione del Museo Egizio?

Siamo fiduciosi nel suo completamento entro l’estate del 2026.

Come è nata la sua passione per l’egittologia?

È nata a 12 anni, durante un viaggio in Egitto con mia madre. Al ritorno, mi chiese se mi fosse piaciuto e io risposi: “Voglio diventare egittologo”. Poi, durante le scuole medie, lessi il libro sulla scoperta di Troia di Schliemann, che mi affascinò. Al liceo classico, mi innamorai anche della Grecia, ma l’Egitto è rimasto il mio primo amore.

Cosa ci insegna l’antico Egitto?

Studiare le civiltà antiche ci aiuta a sentirci meno soli. Ci fa incontrare l’altro e ci mostra che, nonostante i progressi tecnologici, le grandi domande esistenziali restano le stesse: la morte, la malattia, il dolore. Studiare il mondo antico ci permette di comprendere le radici della nostra esistenza. Se oggi viviamo la pagina 2025 della storia, dobbiamo conoscere le 6000 pagine che la precedono.

E dove trova la forza per continuare a credere nella cultura, nonostante le difficoltà?

Mi ritengo fortunato: faccio il lavoro più bello del mondo. Ho avuto la possibilità di realizzare il mio sogno, mentre tanti giovani talentuosi non riescono ancora a farlo. La forza mi viene dalla passione per l’egittologia e dalla consapevolezza di quanto sia preziosa questa materia.

L’intervista a Christian Greco ci restituisce l’immagine di un direttore appassionato, che crede profondamente nel valore della cultura come strumento di dialogo e crescita collettiva. Il Museo Egizio di Torino, sotto la sua guida, si conferma non solo custode di un patrimonio millenario, ma anche laboratorio di innovazione e riflessione sul presente.