Termini come “idrogeno pulito”, “decarbonizzazione” ed “economia circolare” sono sempre più presenti nel dibattito su energia e sostenibilità. Ma cosa si nasconde dietro queste tecnologie? Per capirlo, dobbiamo partire da un concetto fondamentale ma poco conosciuto: la catalisi.

Cos’è un catalizzatore? Come funziona? E perché è così importante nella nostra vita quotidiana — dall’ambiente alla salute, dall’energia all’industria?

Lo abbiamo chiesto a Matteo Maestri, Professore Ordinario di Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano e docente del gruppo di ricerca “Laboratorio di Catalisi e Processi Catalitici – LCCP” del Dipartimento di Energia, che ci guida in un viaggio tra ricerche, tecnologie e sfide future legate a questo campo affascinante e cruciale.

Partiamo subito dalle basi. Che cos’è la catalisi?

Un catalizzatore è una sostanza in grado di modificare la velocità di una reazione chimica facilitando la conversione dei reagenti in prodotti, senza essere consumata e rimanendo inalterata al termine della reazione. Il catalizzatore orienta la reazione verso la formazione dei prodotti desiderati, favorendo i percorsi specifici e limitando la produzione di composti indesiderati o di scarto. Grazie alla presenza del catalizzatore, è possibile far avvenire le reazioni in condizioni operative meno severe, rendendo i processi più sostenibili ed economicamente vantaggiosi.

Ci puoi fare un esempio concreto dell’utilizzo della catalisi?

La sintesi di ammoniaca (NH3) da N2 e H2 è un processo di enorme importanza in quanto è alla base della produzione dei fertilizzanti azotati e riveste pertanto un ruolo chiave nell’approvvigionamento di cibo per l’umanità. Questa reazione in assenza di catalizzatore praticamente non avviene. In presenza di catalizzatori a base di Ferro la reazione procede a velocità apprezzabili rendendo possibile la produzione di NH3 dai suoi elementi, un processo che ha rivoluzionato il mondo.

Oltre all’ammoniaca, quali altri esempi possiamo citare?

Circa l’80-90% dei processi industriali include almeno una fase catalitica. Pur non avendone piena consapevolezza, tutti noi abbiamo molteplici “esperienze catalitiche” ogni giorno dal momento che la catalisi svolge un ruolo cruciale nell’economia odierna.

Pensiamo a gesti quotidiani: gli oggetti che tocchiamo, andare al lavoro in auto, pulire casa. Per esempio, ogni “molecola” di carburante ha visto almeno un catalizzatore nella sua storia produttiva. Usiamo oggetti fatti di materiali la cui sintesi ha necessitato diverse reazioni catalitiche. Giulio Natta fu insignito del premio Nobel per la chimica nel 1963 per la messa a punto di catalizzatori capaci di operare sulla stereochimica delle reazioni di polimerizzazione del propilene per la produzione di polipropilene isotattico, materiale che rivoluzionò il mondo in cui viviamo.

Ma la catalisi non riguarda solo l’industria e l’economia: anche nel nostro corpo agiscono dei catalizzatori naturali, chiamati enzimi. Questi accelerano le reazioni biochimiche necessarie alla vita senza essere consumati nel processo.

In che modo la catalisi può contribuire a risolvere le grandi sfide energetiche attuali?

La catalisi è un elemento cruciale nella transizione verso fonti di energia sostenibili. Uno degli approcci più promettenti consiste nell’“immagazzinare” l’energia all’interno di legami chimici. Questo processo avviene grazie a catalizzatori che permettono di combinare molecole come idrogeno (H₂) e anidride carbonica (CO₂) o idrogeno e azoto (N₂), favorendo la formazione di composti energetici come ammoniaca (NH₃) o metano (CH₄) o altri idrocarburi. L’energia viene così “intrappolata” nei legami chimici e può essere rilasciata successivamente, ad esempio tramite combustione o decomposizione.

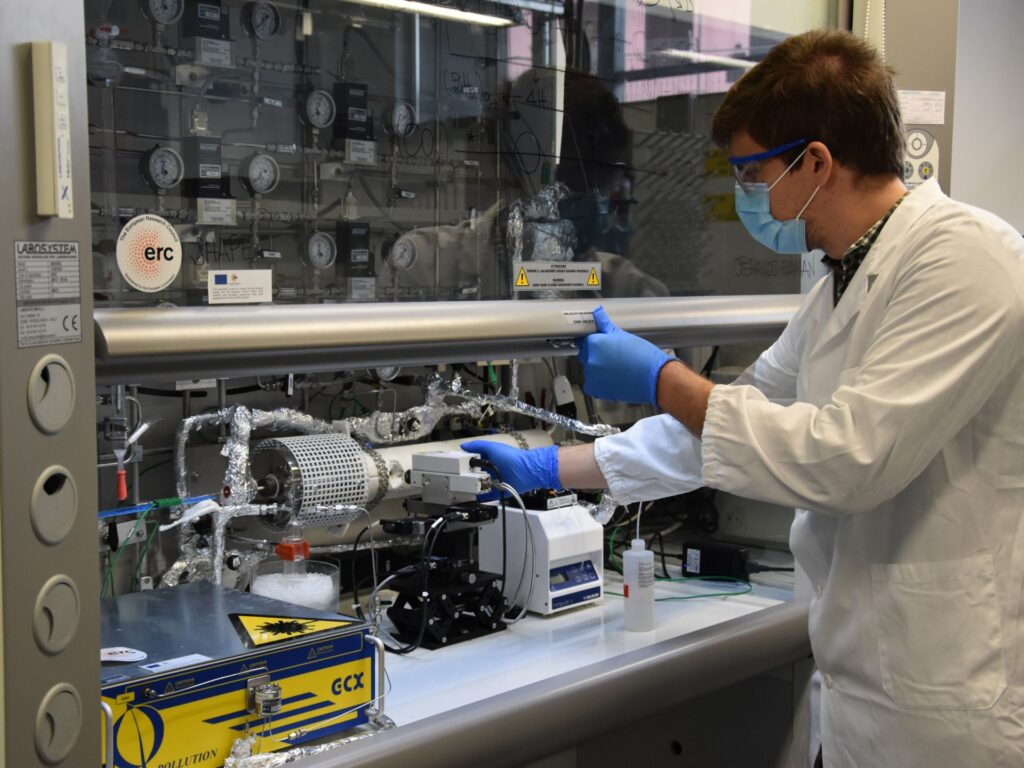

Tutto questo rientra nel concetto di “Power to Fuel” o più in generale “Power to X”: utilizzare l’energia rinnovabile per sintetizzare molecole utili, come carburanti o materiali, che possono fungere da vettori energetici. È un modo per accumulare energia in una forma stabile, trasportabile e riutilizzabile.

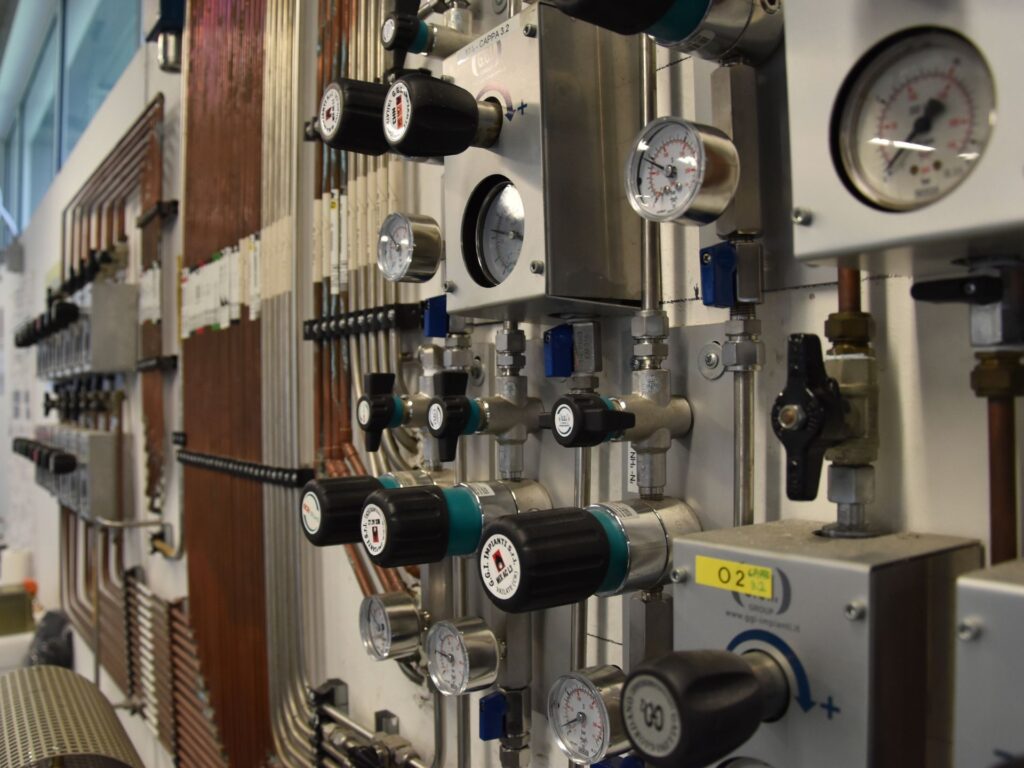

Nel nostro laboratorio studiamo diversi di questi processi catalitici. In uno degli impianti, ad esempio, analizziamo la reazione tra CO₂ e idrogeno per produrre monossido di carbonio (CO) e acqua (H₂O): un modo per trasformare la CO₂, da gas serra a risorsa utile.

La catalisi ha anche un ruolo nell’economia circolare?

Sì, certamente. Per esempio, prima ho citato la produzione delle plastiche, ma è importante sottolineare che la catalisi gioca un ruolo chiave anche nella fase opposta: il riciclo.

Alcuni processi catalitici avanzati permettono infatti di scomporre le plastiche in composti più semplici, rendendo possibile il loro riutilizzo. Questo approccio, noto come riciclo chimico, si affianca al riciclo meccanico e può essere particolarmente utile per gestire plastiche miste o contaminate, che altrimenti finirebbero in discarica o negli inceneritori. È un ambito in forte crescita, con grande potenziale sia per ridurre l’impatto ambientale sia per recuperare risorse preziose.

E per quanto riguarda la riduzione degli inquinanti?

Un’applicazione ben nota è il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), presenti nei gas di scarico dei motori e in altri processi industriali. La catalisi è alla base di molte tecnologie che riducono questi composti nocivi, rispondendo così direttamente alle sfide ambientali. Guidiamo auto che contengono sistemi in grado di abbattere l’emissione degli inquinanti come la marmitta catalitica.

Passando a domande più personali, come è nato il tuo interesse per questi temi?

Fin da bambino ero affascinato dalle trasformazioni delle sostanze: mi incuriosiva vedere come una sostanza potesse trasformarsi in qualcos’altro. Non sapevo ancora che si trattasse di chimica, ma già allora mi attirava l’esperimento, la trasformazione visibile.

Forse anche il contesto familiare ha avuto un peso. Nella mia famiglia l’ingegneria chimica è una sorta di tradizione: mio nonno, mio padre, mio fratello hanno seguito percorsi diversi, ma tutti legati a questo ambito. Non è stata un’influenza esplicita, ma credo abbia comunque lasciato un’impronta.

Il vero interesse per la catalisi è nato durante la tesi di laurea, seguita dal professor Tronconi al Politecnico di Milano. Lì ho iniziato ad approfondire seriamente l’argomento, e da allora non ho più smesso.

Ci puoi raccontare il tuo percorso accademico e professionale?

Mi sono laureato al Politecnico di Milano, dove ho poi proseguito gli studi con un dottorato in Ingegneria Chimica e Chimica Industriale.

La mia formazione è iniziata nel campo della modellazione: in particolare, ho iniziato studiando il comportamento dei reattori chimici e dei catalizzatori. Le esperienze all’estero — presso l’Università del Delaware negli USA, il Fritz Haber Institute di Berlino e la Technische Universität München (TUM) in Germania — hanno ampliato le mie competenze nel campo della cinetica e della modellazione atomistica, cioè lo studio delle interazioni tra atomi e molecole. Grazie a questi strumenti oggi possiamo studiare, ad esempio, come si forma o si rompe un legame chimico e valutarne l’impatto a livello di processo.

Quando sono tornato al Politecnico, prima come ricercatore e professore associato e poi, dal 2019, come professore ordinario, ho portato con me queste competenze. Oggi il mio team di ricerca lavora proprio su questi temi: combiniamo la modellazione teorica avanzata con l’attività sperimentale.

Parliamo ora del tuo gruppo di ricerca. Di cosa vi occupate?

Il mio team di lavoro fa parte del Laboratorio di Catalisi e Processi Catalitici del Dipartimento di Energia. Fondato negli anni settanta dal Prof. Pio Forzatti, oggi il laboratorio conta 16 componenti tra docenti e ricercatori e più di 50 persone tra studenti, dottorandi, post-doc e tecnici.

Il Laboratorio di Catalisi e Processi Cataliticiè considerato un punto di riferimento internazionale per lo studio della catalisi e dei processi catalitici. Il nostro approccio è integrato: combiniamo la teoria e l’esperimento per indagare i diversi aspetti della catalisi e dei processi catalitici.

Dal 2008 il gruppo fa parte del Dipartimento di Energia del Politecnico, riflettendo il crescente ruolo della catalisi nello sviluppo di tecnologie nell’ambito dell’energia e della transizione energetica.

Qual è il focus specifico del tuo team all’interno del Laboratorio di Catalisi e Processi Catalitici?

Il nostro team adotta un approccio multiscala, ovvero studiamo i processi chimici considerando contemporaneamente diversi livelli: da quello atomico a quello del reattore industriale. Cerchiamo di comprendere cosa accade durante una reazione chimica sia a livello microscopico – osservando come le molecole interagiscono con la superficie del catalizzatore – sia a livello macroscopico, analizzando il comportamento dell’intero reattore. Per farlo, combiniamo modelli teorici avanzati con esperimenti in laboratorio, utilizzando strumenti di simulazione atomistica e di fluidodinamica computazionale insieme a tecniche spettroscopiche e analisi cinetica.

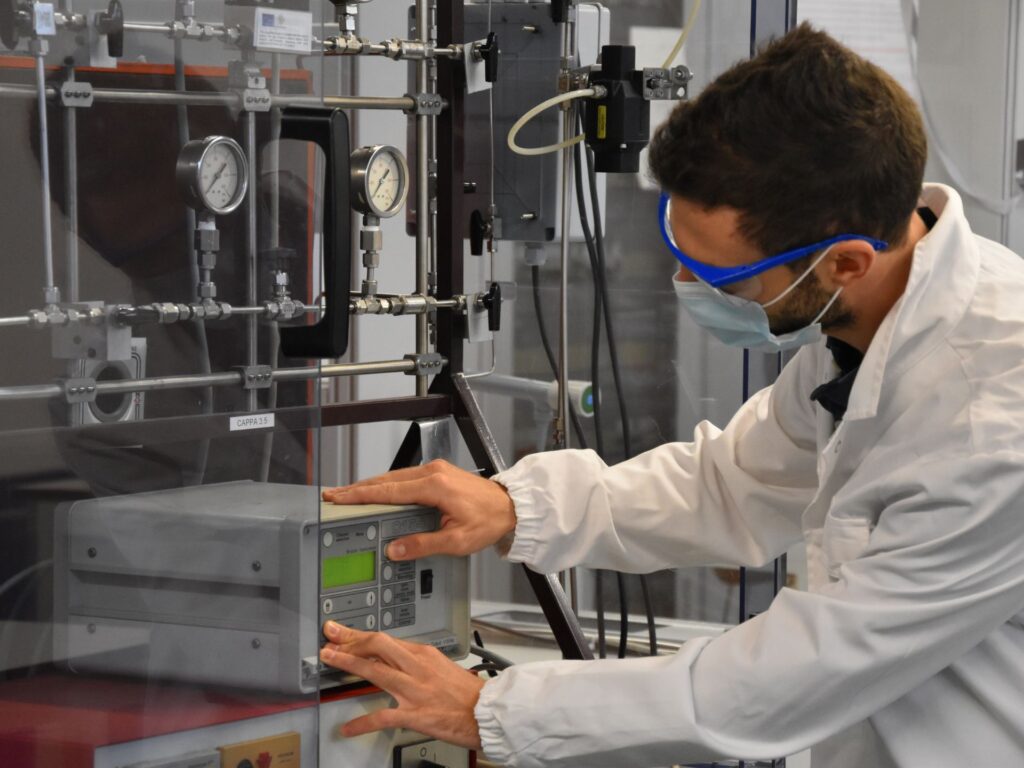

Nel 2015 abbiamo ricevuto un finanziamento del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) per il progetto SHAPE, che ci ha permesso di realizzare sviluppare metodologie all’avanguardia sia teoriche sia sperimentali per lo studio dei processi catalitici. Grazie a tecniche di spettroscopia e cinetica chimica, possiamo osservare in tempo reale cosa accade dentro un reattore durante le reazioni e interpretarle con metodologie di modellazione avanzata.

Per esempio, tra gli strumenti più innovativi che abbiamo sviluppato c’è un reattore accoppiato con tecniche spettroscopiche che ci consente di “vedere” i cambiamenti chimici mentre avvengono sul catalizzatore. Questo approccio ci permette di scomporre il processo in tutti i suoi elementi fondamentali per poi ricostruire una visione completa e precisa del sistema.

Osservare le reazioni in tempo reale è un elemento di grande novità. Cosa significa concretamente “vedere” cosa accade su un catalizzatore?

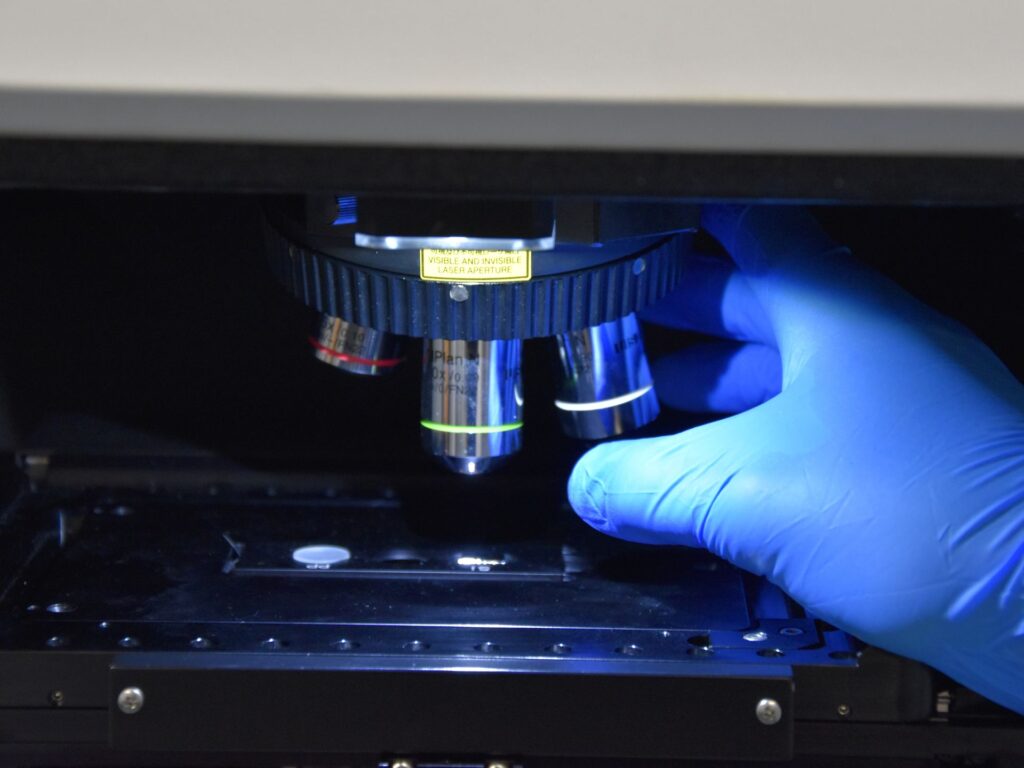

Di norma, in una reazione catalitica si misura cosa entra nel sistema e cosa ne esce. Tuttavia, ciò che avviene sulla superficie del catalizzatore resta spesso invisibile durante la reazione. Nel nostro lavoro, invece, sviluppiamo modelli e strumenti che ci permettono di osservare proprio questi eventi chiave. In particolare, abbiamo messo a punto tecniche sperimentali di spettroscopia “operando”, cioè che permettono di seguire “in diretta” cosa succede a livello molecolare durante la reazione.

In questo modo possiamo validare i modelli teorici e, allo stesso tempo, ottenere nuove informazioni fondamentali. Possiamo dire con maggiore certezza: “ecco come avviene questa reazione”. Questa conoscenza ci dà una mappa per migliorare il processo: se voglio renderlo più efficiente, cosa devo cambiare? Se voglio usare un materiale catalitico diverso, magari più economico o abbondante, come lo devo progettare?

Capire a fondo il meccanismo di reazione ci consente di guidare l’ottimizzazione e l’innovazione nei processi chimici, con ricadute concrete per l’industria e per l’ambiente.

Quali sono stati i risultati concreti della vostra ricerca?

La nostra ricerca parte da aspetti fondamentali, ma ha sempre ricadute molto concrete sul piano applicativo. Per esempio ha dato luogo a due ERC Proof of Concept, iniziative pensate per trasformare i risultati della ricerca in soluzioni applicabili sul mercato.

Il primo riguarda lo sviluppo di un reattore sperimentale, il secondo un software di modellazione, nato con l’obiettivo di simulare e ottimizzare i processi catalitici.

Proprio quest’ultimo ha dato vita a uno spin-off del Politecnico di Milano, che si occuperà della sua commercializzazione. Se tutto va secondo i piani, contiamo di commercializzare le prime licenze già a partire da settembre.

Cosa cambia quando una ricerca diventa anche un prodotto?

Nel nostro caso, abbiamo notato che alcuni strumenti sviluppati in ambito accademico – in particolare i nostri software – iniziavano ad attrarre l’interesse dell’industria. Non si trattava più solo di collaborazioni, ma di vere e proprie richieste da parte delle aziende di poterli utilizzare autonomamente.

Così è nata l’idea dello spin-off, grazie anche al supporto del progetto ERC PoC Catalyse. In quel contesto ci siamo concentrati sull’adattamento tecnologico della ricerca già sviluppata nei nostri laboratori: abbiamo lavorato sull’interfaccia per rendere il software più intuitivo, adattandolo alle esigenze di chi opera nel settore chimico ed energetico.

Abbiamo pensato anche a un utilizzo formativo: il software potrà essere usato nei corsi universitari o nella formazione professionale, così che gli studenti imparino a padroneggiare strumenti avanzati già durante il loro percorso di studi.

Quali sono i prossimi traguardi nel campo della catalisi?

Il campo della catalisi sta vivendo una fase di profonda evoluzione, spinta da esigenze globali urgenti come la decarbonizzazione, la sostenibilità dei processi industriali e l’ottimizzazione delle risorse. I prossimi traguardi si articolano su più livelli, sia applicativi che metodologici.

Sul piano applicativo, una delle sfide principali è progettare catalizzatori capaci di operare in condizioni più stringenti, con maggiore selettività verso il prodotto desiderato e una durata operativa più lunga. Questo è fondamentale per ridurre il consumo energetico dei processi industriali e minimizzare la formazione di sottoprodotti indesiderati.

Inoltre, c’è una crescente attenzione verso l’uso di materiali abbondanti, non tossici e riciclabili, in modo da sostituire i metalli rari e costosi con alternative più sostenibili.

Sta diventando anche sempre più centrale la capacità di integrare l’energia rinnovabile all’interno delle reazioni e dei processi chimici, sia attraverso l’elettrocatalisi, sia mediante l’elettrificazione dei reattori. Sul fronte metodologico, la catalisi sta conoscendo una trasformazione profonda grazie all’integrazione sempre più stretta con strumenti avanzati di intelligenza artificiale e machine learning.

Queste tecnologie consentono di affrontare la complessità dei sistemi catalitici in modo più sistematico ed efficiente, rendendo possibile l’esplorazione accelerata dello spazio chimico dei materiali e la previsione più accurata delle loro proprietà catalitiche. Per sfruttare appieno queste potenzialità, sarà fondamentale integrare in modo sinergico la modellazione teorica avanzata con tecniche sperimentali avanzate. Combinando dati affidabili ottenuti in laboratorio con modelli fisici e algoritmi predittivi robusti sarà possibile costruire una comprensione profonda dei meccanismi catalitici e guidare in modo efficace lo sviluppo di materiali e processi innovativi.

E dal punto di vista della tua ricerca personale?

Oltre che continuare a lavorare sui processi che stiamo studiando, dal punto di vista della mia ricerca personale, mi sto concentrando anche su un aspetto che ritengo cruciale e ancora poco esplorato: il ciclo di vita del catalizzatore, con particolare attenzione ai meccanismi di disattivazione. Capire perché e come un catalizzatore perde la sua attività nel tempo è una sfida scientifica complessa, che coinvolge fenomeni chimici, strutturali e ambientali a diverse scale, spesso interconnessi.

L’obiettivo non è solo diagnosticare il degrado, ma anticiparlo e, idealmente, prevenirlo attraverso strategie di progettazione più intelligenti. Se riuscissimo a far durare un catalizzatore anche solo un anno in più, il beneficio per l’industria sarebbe significativo sia dal punto di vista economico che ambientale: meno spreco di materiali critici, minore frequenza di sostituzione e maggiore efficienza complessiva del processo.

Per affrontare questa sfida, sto cercando di integrare approcci sperimentali avanzati, come la spettroscopia operando con modelli computazionali che aiutino a ricostruire e prevedere l’evoluzione del sistema catalitico nel tempo. Credo che studiare “la vita” catalizzatore rappresenti un passo fondamentale e di forte impatto.

Qual è, in media, la durata di un catalizzatore?

Dipende moltissimo dal processo. Ci sono catalizzatori che durano una frazione di secondo, ma vengono continuamente rigenerati. Altri, invece, restano attivi per anni.

Capire come mantenerli “vivi” più a lungo è una sfida a più livelli: scientifico, tecnico e industriale. È un esempio perfetto di come la ricerca possa portare benefici tangibili, sia economici sia ambientali.

Un pensiero finale?

Sì, c’è un aspetto che considero particolarmente importante: l’impatto formativo della ricerca. Al di là dei risultati scientifici o tecnologici, ogni progetto universitario contribuisce anche alla crescita delle persone coinvolte. In molti casi, la formazione degli studenti e dei ricercatori nei progetti di ricerca assomiglia a un lavoro in bottega: imparano sul campo, affiancati da ricercatori esperti, sviluppando competenze solide e un approccio critico ai problemi.

Quando entrano nel mondo industriale, non si limitano a trasferire ciò che hanno appreso: spesso diventano veri e propri fattori abilitanti per l’innovazione. In questo senso, lo studente formato in un progetto di ricerca è già di per sé una forma di trasferimento tecnologico, di competenze e di esperienza, forse meno visibile rispetto a uno spin-off, ma altrettanto efficace e più immediata nel generare valore.

Alcuni dei miei ex studenti hanno dimostrato concretamente quanto sia importante la formazione ricevuta, portando competenze e valore aggiunto una volta entrati nel mondo dell’industria. Altri sono rimasti in ambito accademico e oggi sono miei colleghi: uno di loro, ad esempio, ha iniziato come tesista in un nostro progetto ed è oggi professore associato e mio stretto collaboratore su diverse attività di ricerca.

Seguire questi percorsi professionali nel tempo è una delle soddisfazioni più grandi. In fondo, uno degli aspetti più significativi di questo mestiere è proprio contribuire alla crescita delle nuove generazioni di ricercatori e professionisti.