L’inaugurazione

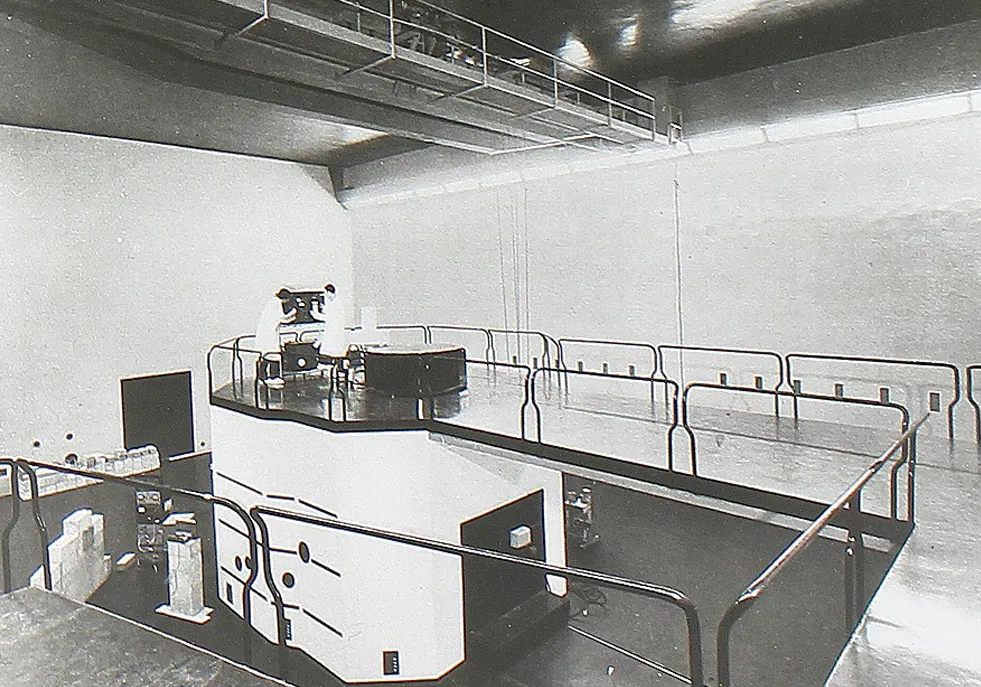

È il 1959 e nel cortile di via Ponzio, al Politecnico di Milano, c’è un fermento insolito. Tecnici, docenti e studenti si radunano attorno a una struttura di cemento, curiosi e orgogliosi. Si inaugura il Centro Studi Nucleari Enrico Fermi, meglio conosciuto come CESNEF: il primo reattore di ricerca costruito in un’università italiana, simbolo di un’epoca che guarda all’energia atomica come alla chiave del futuro.

Quello del Politecnico è un reattore particolare: piccolo, di ricerca, pensato non per produrre energia ma per formare ingegneri, fisici e tecnici capaci di lavorare con l’atomo. È una “macchina della conoscenza” più che della potenza, progettata in anni in cui la fiducia nella scienza è sinonimo di progresso.

Oggi, più di sessant’anni dopo, l’impianto non è più operativo. Ma la sua eredità continua a vivere nei laboratori del Dipartimento di Energia.

Una storia di continuità

Per raccontare la storia del CESNEF abbiamo chiacchierato con due figure chiave del nucleare al Politecnico di Milano:

Fabrizio Campi, professore associato di Impianti Nucleari, esperto di radioprotezione e decommissioning, e Andrea Pola, professore di Misure e Strumentazione Nucleari, che da anni si occupa di rivelatori di radiazione e applicazioni mediche del nucleare.

Campi arriva al CESNEF da studente, a fine anni Ottanta, quando il reattore è già spento. «Mi piace dire che mi sono preso cura della sua salma», sorride. «L’impianto era più vecchio di me, ma quando sono arrivato era ancora pieno di vita scientifica. Ho assistito il professor Sergio Terrani, che ne era direttore, fino al passaggio ufficiale della responsabilità tecnica”.

Il reattore del Politecnico, il L54M, era un impianto sperimentale “omogeneo”: una soluzione liquida di solfato di uranile (UO2SO4) che conteneva il combustibile e permetteva una stabilità intrinseca.

«In caso di qualsiasi anomalia», spiega Campi, «l’aumento di temperatura avrebbe dilatato la soluzione, riducendo automaticamente la reazione di fissione. In pratica, il reattore si sarebbe spento da solo. È un sistema talmente sicuro che non ha mai registrato un incidente o un’emergenza vent’anni di attività”.

Oltre alle barre di controllo e alle schermature in calcestruzzo baritico, spesse più di un metro e mezzo, la sala reattore era sigillata da porte a tenuta stagna e dotata di filtri in grado di trattenere ogni particella radioattiva.

«La ciminiera che ancora si vede in via Ponzio», precisa Campi, «non ha mai rilasciato un solo atomo radioattivo. Era solo un sistema d’emergenza, mai utilizzato. È curioso pensare che quella torre, per molti, fosse il simbolo di qualcosa di pericoloso, mentre in realtà rappresentava il contrario: un esercizio perfetto di sicurezza».

La scienza al lavoro: ricerche, misure e radiochimica

Ma che cosa si studiava dentro quel reattore?

Campi racconta di una stagione di intensa attività scientifica: «Il CESNEF ospitava gruppi che lavoravano su campi diversi ma interconnessi: fisica dei reattori, controllo dei sistemi, radiochimica, dosimetria, strumentazione. Si irradiavano campioni di materiali, si studiavano le reazioni nucleari, si sviluppavano sensori e tecniche di misura».

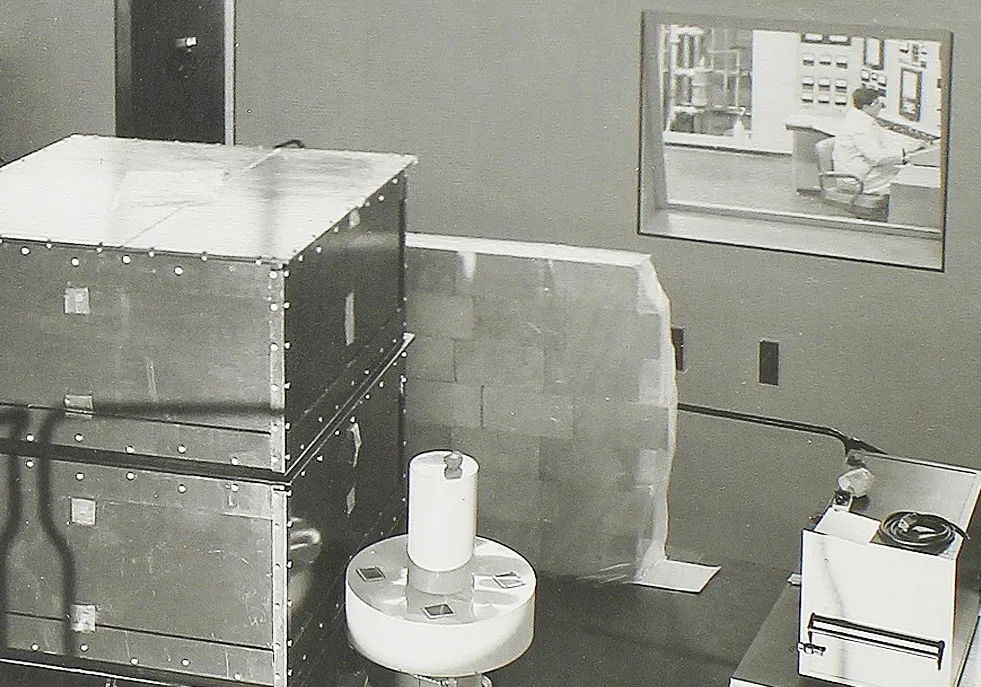

L’impianto era collegato ai laboratori di radiochimica attraverso un sistema di posta pneumatica che permetteva di trasferire campioni irradiati in sicurezza, per analizzarli nelle “celle calde”.

«Questa sinergia ha dato vita a risultati notevoli», aggiunge Pola, «come la creazione di un centro di dosimetria di riferimento nazionale, utilizzato anche da ENEL e da altri enti. Da lì è nato quello che oggi è il nostro centro di taratura per strumenti radiometrici, inserito nella rete europea di metrologia delle radiazioni ionizzanti»

Il CESNEF è stato anche punto di riferimento nazionale nel periodo di Chernobyl, nel 1986.

«Nei nostri archivi conserviamo ancora i tracciati dei monitoraggi ambientali fatti in quei giorni», ricorda Pola. «Il centro divenne un presidio di controllo per la popolazione, contribuendo alla rete di sorveglianza nazionale. È una testimonianza di come la ricerca universitaria possa essere anche al servizio della sicurezza collettiva».

Dal reattore alla Bovisa: una nuova generazione di laboratori.

Con la disattivazione del reattore, il Politecnico scelse la via del rilancio: ricostruire una nuova stagione di sperimentazione, trasferendo le attività nucleari nel campus Bovisa.

«Abbiamo costruito sale di irraggiamento moderne dove possiamo lavorare con sorgenti controllate e studiare i fenomeni di interazione tra radiazioni e materiali», racconta Pola. «Non è un reattore, ma un laboratorio sicuro e avanzato, che ci permette di fare formazione e ricerca con lo stesso spirito di allora».

Oggi il gruppo nucleare del Dipartimento di Energia è articolato in più laboratori:

Radioprotezione, diretto dal professor Campi, dove si studiano i metodi di protezione da radiazioni e il decommissioning degli impianti;

Radiochimica e Chimica delle Radiazioni, che indaga i processi di trasformazione della materia radioattiva;

Misure e Strumentazione Nucleari, coordinato dal professor Pola, dedicato allo sviluppo di rivelatori e tecniche di spettrometria;

e i laboratori dedicati a impianti di nuova generazione, affidabilità e rischio, trasporto di contaminanti e metrologia delle radiazioni ionizzanti, che fanno del Politecnico un riferimento a livello europeo.

«Le competenze nate nel CESNEF hanno avuto una ricaduta enorme», sottolinea Pola. «Oggi trovano applicazione anche in ambiti non energetici: medicina nucleare, adroterapia, diagnostica industriale, protezione ambientale. È la dimostrazione che il nucleare è una scienza trasversale, non confinata a un solo settore».

“Grazie – e un po’ scusa”

Cosa direste oggi ai pionieri che fondarono il CESNEF negli anni Cinquanta?

«Direi grazie», risponde il professor Campi. «Perché se non ci fosse stato quel seme, oggi non avremmo un corso di laurea magistrale in Ingegneria Nucleare così riconosciuto. Nei momenti più difficili, quando gli studenti erano pochi, il peso di quella storia ci ha dato la forza di continuare. Siamo gli unici in Italia a portare ancora quel nome, e ne siamo orgogliosi».

Pola aggiunge: «Forse direi anche scusa. Perché la chiusura del reattore ha rappresentato una perdita di potenzialità, anche se inevitabile per ragioni storiche e politiche. Ma direi soprattutto grazie per la loro visione. Il CESNEF è stato un atto di coraggio e di fiducia nella scienza, e quella fiducia oggi si traduce in centinaia di studenti, progetti europei, laboratori che crescono. È la prova che le idee lungimiranti non si spengono: si trasformano».

Un’eredità per la ricerca

Oggi, la struttura di via Ponzio non è più un impianto attivo, ma un simbolo di conoscenza.

La sua eredità continua a formare ricercatori e a ispirare un’idea di scienza come servizio alla società.

Dal reattore L54M ai laboratori di Bovisa, dall’impiantistica alla metrologia, il filo conduttore resta lo stesso: la sicurezza, la precisione, la curiosità.