Combattere fame e malnutrizione è un processo che passa anche dal miglioramento di infrastrutture e mezzi per trasformare, e conservare, le risorse prodotte in loco. Un problema affrontato dal progetto interdipartimentale I-FERME, vincitore di un Polisocial Award nel 2022 e concluso lo scorso ottobre, costruito intorno al pilot case della Mpangala Farm nella Repubblica Democratica del Congo – RDC. L’obiettivo: fornire strumenti alle comunità locali per potenziare la produzione e diffusione di cibo fresco a chilometro zero, favorendo lo sviluppo di moderne fattorie multifunzionali in cui le risorse vengano trasformate in loco.

Guidato dalla project manager Gisella Tomasini e dal responsabile scientifico Francesco Castelli Dezza, il progetto ha coinvolto ben quattro Dipartimenti del Politecnico di Milano, ognuno con un team di ricerca: Meccanica (DMEC), Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) coordinato da Giulio Zani, Energia (DENG) da Giampaolo Manzolini ed Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) da Luigi Piegari.

Le problematiche da affrontare erano quelle emerse dal caso della Mpangala Farm, fattoria a 40 chilometri da Kinshasa, la capitale, e rappresentativa delle realtà rurali della zona sub-sahariana: attività svolte al 70% manualmente, con un accesso all’elettricità bassissimo (il 19% nel 2019) e la mancanza di strade e mezzi di trasporto. A ciò si aggiungono condizioni climatiche non favorevoli e, in particolare nella zona presa in considerazione, situazioni umanitarie a rischio per conflitti latenti. Il progetto si è quindi articolato su tre fasi: la progettazione di una rete stradale sostenibile, portare elettricità ai siti produttivi, e la progettazione di celle frigorifere “smart” per la conservazione degli alimenti. La fattoria è gestita dall’Università Cattolica del Congo, partner dell’iniziativa, nell’ambito della facoltà Economia e Sviluppo. Il ruolo di quest’ateneo all’interno di I-FERME comprende anche la dissemination, cioè la diffusione dei risultati conseguiti e la formazione di personale locale in grado di mettere in atto le soluzioni individuate. Anche attraverso un MOOC (Massive Open Online Course, un corso online aperto) appositamente realizzato dal Politecnico di Milano per illustrare come realizzare le infrastrutture progettate.

Quali sono state le sfide più grandi di questo progetto? Come si sono coordinati tra loro i gruppi di ricerca?

Gisella Tomasini, project manager: Una delle sfide più grandi è stata l’interazione e il coordinamento con i nostri referenti dell’Università Cattolica del Congo. Il progetto fornisce strumenti semplificati di progettazione disegnati specificamente per contesti rurali remoti: questo però non può che essere il primo passo per dare un aiuto concreto a realtà come quelle della fattoria di Mpangala, il nostro sito pilota. È infatti necessario che le infrastrutture progettate, utili allo sviluppo della fattoria, siano effettivamente realizzate: ecco perché, a conclusione del progetto, il nostro impegno si rivolge ora a reperire nuovi fondi e finanziamenti per la loro costruzione, aspetto su cui ci sta supportando molto un altro partner, Vides Italia, un’associazione di volontariato internazionale.

Le soluzioni individuate hanno il potenziale di contribuire in maniera effettiva a ridurre il problema del cibo, non solo in quell’area? Possono essere applicate anche ad altri contesti?

Francesco Castelli Dezza, responsabile scientifico: La scelta della tipologia di infrastrutture da sviluppare è nata fin dalla prima idea progettuale da esigenze e bisogni espressi dal nostro partner locale, l’Università Cattolica del Congo. I problemi legati alla difficoltà viaria di accesso alle zone rurali (specialmente nella stagione delle piogge), alla conservazione dei cibi e degli alimenti prodotti dalla fattoria, così come la scarsa elettrificazione sono tuttavia trasversali e largamente presenti in contesti simili, in aree geograficamente anche molto diverse. Favorire lo sviluppo di fattorie moderne vicino alle grandi città, migliorando i processi di trasformazione e conservazione degli alimenti oltre che il trasporto e la distribuzione, vuole contribuire a rendere disponibile cibo sano e prodotto localmente a fasce più ampie della popolazione urbana, comprese quelle più povere. Questo target è pienamente in linea con una delle principali azioni promosse dalla FAO per risolvere il problema della malnutrizione nelle aree in via di sviluppo, ovvero promuovere la produzione di cibo dove è più necessario.

FASE 1 – INFRASTRUTTURE E ACCESSIBILITÀ

Quali infrastrutture avete pensato per ovviare alla carenza di viabilità? E per quale tipo di trasporti?

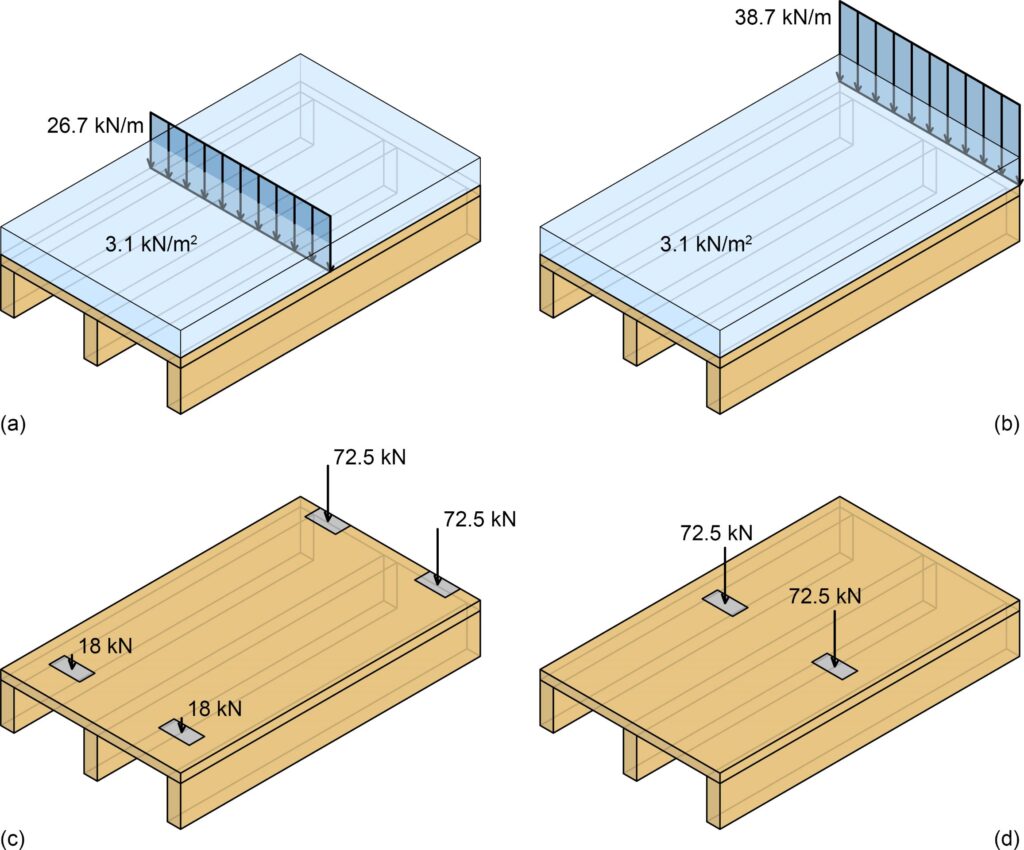

Marco Rampini, ricercatore DICA: Una delle criticità principali individuate è stata, in particolare, l’attraversamento dei corsi d’acqua. Le attuali infrastrutture sono fatiscenti e non consentono il passaggio in sicurezza di mezzi agricoli, trasporti di animali o macchinari, né tantomeno di veicoli dotati di celle frigorifere. Si è pensato quindi alla realizzazione di piccoli attraversamenti fluviali, con luci nell’intorno dei 6 metri, dimensione che consente soluzioni semplici dal punto di vista costruttivo e gestionale. L’obiettivo è quello di garantire l’accesso sicuro e continuo al villaggio di mezzi mediamente pesanti anche durante la stagione delle piogge, migliorando la logistica e la distribuzione dei prodotti agricoli.

Le infrastrutture ipotizzate devono rispondere quindi a tre necessità principali: il trasporto agricolo e alimentare, per garantire il passaggio di mezzi e veicoli con celle frigorifere; accessibilità costante, così da evitare l’isolamento del villaggio nei periodi critici, permettendo il passaggio anche in condizioni meteo avverse; sostenibilità tecnico-economica, attraverso l’utilizzo di schemi statici semplici, tecnologie appropriate al contesto e materiali facilmente reperibili localmente, riducendo i costi e favorendo la manutenzione a lungo termine.

Che tipo di legname e materiali dovrebbero essere utilizzati? Chi dovrebbe realizzare tali strutture?

Greta Cornaggia, ricercatrice DICA: Per lo studio preliminare, si è progettato un tool di calcolo specifico che permette un predimensionamento della struttura confrontando tra loro diverse soluzioni, utile per definire il tipo e il quantitativo di materiale da utilizzare, in funzione della disponibilità del sito oggetto di studio, per poter valutare la fattibilità economica/tecnica dell’opera. Il legno è senza dubbio il materiale maggiormente disponibile e reperibile localmente. Si è effettuata una ricerca bibliografica relativa ai legnami più comuni in territorio africano e, conseguentemente, nel progetto si sono inserite a favore di sicurezza le proprietà meccaniche del legno meno performante tra tutti quelli disponibili e adatti all’impiego per ponti su corsi d’acqua. Si è scelto, oltre all’utilizzo di travi di forma rettangolare, di adottare anche la soluzione con travi circolari rispondenti direttamente alla geometria del fusto, per un uso su più larga scala.

In aggiunta al legno è stato anche ipotizzato l’impiego di materiali come calcestruzzo armato e acciaio. Per quest’ultimo, i profili comuni ipotizzati (IPE e HEA) potrebbero risultare disponibili, per esempio, in caso di dismissione di opere esistenti in aree urbanizzate limitrofe. Per il calcestruzzo armato, la sua tecnologia di produzione potrebbe essere più facilmente trasferibile in futuro, garantendo soluzioni infrastrutturali maggiormente durature e resilienti.

Per la fase esecutiva, sarà indispensabile l’intervento di un professionista qualificato che sviluppi il progetto definitivo nel rispetto delle normative e delle condizioni locali, in modo da garantire la sicurezza per gli utenti finali. Lo stesso principio si applica alla fase di realizzazione: la manodopera locale dovrà necessariamente essere supportata da manodopera qualificata di terze parti (enti governativi, associazioni esterne no profit). Per questi motivi e a supporto del tool di calcolo, le principali basi teoriche sono state trattate nell’apposita sezione del corso MOOC realizzato.

FASE 2 – RETE ELETTRICA

La mancanza di elettrificazione nella zona è un problema rilevante. Come funzionano i pannelli solari che avete progettato?

Nicola Toscani, ricercatore DMEC: Nelle abitazioni il fotovoltaico solitamente lavora in combinazione con un piccolo accumulo a supporto dell’alimentazione elettrica principale. Nella fattoria di Mpangala, il dimensionamento dei pannelli stessi e della batteria deve essere tale sia da garantire l’autosufficienza energetica della popolazione locale, che un certo grado di continuità dell’alimentazione – in caso di guasti, clima sfavorevole o lavori di manutenzione. Il funzionamento dell’impianto in sé è convenzionale: il fotovoltaico ricarica la batteria e alimenta la fattoria durante le ore di luce, mentre nelle ore di buio non produce, lasciando il compito della fornitura elettrica all’accumulo.

La vera differenza rispetto agli impianti domestici convenzionali sta nei valori di potenza ed energia erogate dall’impianto: la batteria, in particolare, risulta essere molto sovradimensionata rispetto al solito. Lo studio delle norme e specifiche tecniche ci ha suggerito di tarare l’energia massima fornibile dall’accumulo, in modo da garantire una continuità della fornitura elettrica di sei giorni. I pannelli invece hanno una potenza installata comparabile a quella di un condominio o di una piccola comunità energetica.

Come sono state identificate le aree più idonee dove posizionarli?

N. T.: Ci siamo serviti prevalentemente di viste satellitari e di un contatto avuto con gli abitanti della fattoria. A partire da queste informazioni, siamo riusciti a costruire una mappa della zona e a identificare delle aree non coltivate pianeggianti sufficientemente lontane da alberi, in modo da evitare ombreggiamenti dei pannelli. La sede di installazione prevista è vicina all’edificio principale della fattoria ed è comune per fotovoltaico, batteria e inverter.

I pannelli sono stati pensati per essere prodotti in loco, o dovrebbero essere trasportati lì?

N. T.: Purtroppo, i pannelli dovranno essere trasportati alla fattoria, una volta sistemate le vie di accesso. Infatti, nonostante la Repubblica Democratica del Congo sia un paese ricchissimo di risorse minerarie, lo sviluppo industriale di impianti di produzione di celle e pannelli fotovoltaici è molto complesso e richiede tempistiche e sforzi economici considerevoli. Sono invece presenti sul territorio diverse imprese installatrici: la nostra idea è quella di coinvolgerle nella verifica del dimensionamento e nella realizzazione dell’impianto di generazione e accumulo.

FASE 3 – CELLA FRIGORIFERA “SMART”

La conservazione del cibo in zone remote è fondamentale non solo per evitare sprechi, ma anche da un punto di vista sanitario. La cella da voi ideata come andrà a risolvere questa problematica?

Chiara D’Ignazi, ricercatrice DENG: Funziona come cella frigorifera ed è in grado di portare e mantenere il cibo a una temperatura controllata. L’obiettivo era quello di portare la carne, appena macellata, a una temperatura di -20 °C in 12 ore, in modo da evitare la prolificazione batterica e poter conservare le proprietà della carne stessa (in ottemperanza alla normativa per la conservazione dei cibi). In questo modo è possibile consumare la carne anche diversi mesi dopo la macellazione.

Quali sono stati i passaggi che hanno portato al risultato finale?

Igor Carraretto, ricercatore DENG: Siamo partiti valutando sia la richiesta energetica, sia la potenza di picco da fornire alla cella per congelare una quantità di carne definita, tenendo conto delle condizioni ambientali di messa in opera della stessa. Successivamente abbiamo progettato e dimensionato l’impianto di refrigerazione in grado di estrarre la potenza calcolata. Abbiamo quindi assemblato cella e macchina frigorifera, e svolto una campagna sperimentale in configurazione on-grid. Infine, partendo dai risultati sperimentali abbiamo sviluppato un modello della cella per poterne valutare il fabbisogno energetico in diversi contesti ambientali. In questo modo è possibile dimensionare anche il campo fotovoltaico e le batterie di accumulo per il funzionamento in modalità off-grid, cioè senza il supporto di una rete elettrica fissa.