Alla periferia di Milano, nel borgo di Chiaravalle, ci sono quattro edifici di proprietà del Comune. Si trovano in via San Bernardo, e hanno un aspetto in apparenza ordinario. Ma, oltre le finiture, c’è un involucro ad alte prestazioni che minimizza il loro fabbisogno energetico; è il risultato del lavoro dei tecnici del Comune col supporto dei ricercatori di eERG (end-use Efficiency Research Group, https://www.eerg.it), afferente al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano.

Si trattava di vecchi edifici di edilizia residenziale pubblica, che sono stati ristrutturati seguendo un processo di altissima qualità, che hanno riguardato sia l’involucro, sia interventi, di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore ad alta efficienza. Gli edifici di Chiaravalle sono oggi in grado di mantenere un comfort elevato sia nella stagione calda sia durante l’inverno, con un fabbisogno di energia termica per riscaldamento e raffrescamento molto basso.

L’intervento è stato lungo, per il suo carattere avanzato rispetto alla situazione italiana sia tecnica che organizzativa, ed è stato sviluppato anche con finanziamenti europei alla ricerca: dopo EU-GUGLE (2013-19) è stata la volta di Sharing Cities (2016-20). Le case popolari di Chiaravalle sono state infine ‘edifici pilota’ di SATO (Self Assessment Towards Optimization of Building Energy, 2020-24), un progetto che ha come obiettivo la riduzione dell’uso di energia in edifici che possono valutare e quindi regolare i propri consumi. Con la stessa filosofia sono stati ristrutturati, sempre a Milano, anche un altro edificio multifamiliare in via Feltrinelli e la nuova sede del Craft al Politecnico, un edificio di proprietà comunale sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza.

Anziché un semplice salto di classe energetica, a Chiaravalle l’obiettivo che i tecnici e ricercatori si sono posti è l’abbattimento del fabbisogno energetico, cioè la quantità di energia termica utile che va fornita agli spazi interni per mantenere le condizioni di temperatura desiderate per un certo periodo di tempo.

Il fabbisogno energetico dipende innanzitutto dall’involucro, cioè dal livello e dalla continuità dell’isolamento, dalla massa termica dell’edificio, dalla tenuta all’aria. Ma incidono anche ampiezza delle superfici vetrate, prestazione dei serramenti e la modalità di ventilazione. Una quota del fabbisogno può essere ulteriormente ridotta recuperando calore con la VMC, limitando le dispersioni termiche legate al rinnovo d’aria.

La prima cosa che è stata fatta nei quattro edifici del Comune a Chiaravalle è stato l’isolamento termico delle parti piane (pareti, sottotetto, faccia inferiore su pilotis), con un cappotto fatto di materiale isolante da 24 centimetri di spessore, che è stato montato a secco, quindi più rapidamente e soprattutto senza una preparazione particolare del substrato precedente.

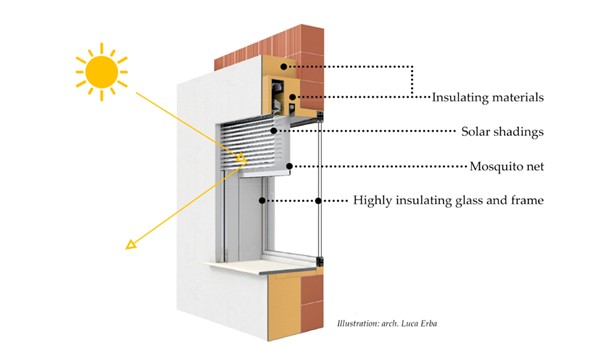

Il gruppo ha poi lavorato sui ponti termici, cioè i dettagli costruttivi che facilitano il flusso di calore verso l’esterno, facendo da “ponte” tra l’interno e l’esterno. I ponti termici solitamente sono le solette dei balconi, i nodi tra strutture (pilastri, travi/fondazioni) e pareti, gli angoli esterni dei muri, i cassonetti delle tapparelle. In qualche caso, per rispondere a limiti di spazio, l’uso di un materiale isolante a bassissima conduttività ha consentito di ridurre gli spessori.

I tecnici del Comune hanno selezionato, per proteggere le finestre dalla radiazione solare, un sistema ombreggiante a lamelle che si impacchetta in uno spazio esterno alla muratura; sono state così eliminate le tapparelle e relativo cassonetto. Al posto dei vecchi infissi è stato installato un blocco finestra prefabbricato.

L’isolamento esterno è stato fatto con lana minerale, ma con questo tipo di spessori è anche facile utilizzare paglia, tifa o altre fibre vegetali e materiali agricoli di scarto.

I materiali isolanti sono posati in modo da formare un involucro continuo tutto attorno all’edificio e mitigare sostanzialmente i ponti termici.

Per impedire la perdita di calore legata al ricambio d’aria, a Chiaravalle sono stati installati nel sottotetto sistemi di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore: l’aria estratta dagli appartamenti a 20 °C viene aspirata verso il sottotetto, dove, attraversando uno scambiatore, cede calore all’aria di ricambio che viene presa dall’esterno. L’aria calda che esce e l’aria fredda che entra sono separate dalle pareti sottili dello scambiatore che trasferiscono calore senza mescolare i flussi. In questo modo entra in ambiente aria più calda rispetto a quella esterna: se fuori ci sono 0 °C, in realtà l’aria in ingresso viene preriscaldata a circa 15 °C grazie all’energia ceduta dall’aria in uscita. Lo scambiatore mantiene fisicamente separati i flussi d’aria, evitando il passaggio di inquinanti dall’aria in uscita a quella in ingresso. Il prossimo passo potrebbe essere recuperare anche il calore dall’acqua calda sanitaria, altrimenti disperso.

“Prima di questo intervento, il fabbisogno di energia per riscaldamento di questi edifici (cioè la quantità di energia che serve per rimediare alla dispersione verso l’esterno) era tra 150 e 200 kWh per metro quadro all’anno, a seconda della loro geometria e disposizione”, spiega Lorenzo Pagliano, ordinario di Fisica dell’edificio al Politecnico e fondatore e direttore di eERG. “Dopo la ristrutturazione la media è di circa 15-20 kWh /(m²·anno), con una riduzione, quindi, che può arrivare al 90%”.

La riduzione della domanda di energia è quindi la pietra angolare su cui costruire la decarbonizzazione del parco edilizio. Per un edificio a ridotto o ridottissimo fabbisogno di energia, capace di rimanere in comfort per molto tempo senza richiedere potenza elevata dagli impianti, le energie rinnovabili possono diventare la fonte energetica primaria.

“I calcoli che abbiamo fatto insieme a ricercatori di altre università dimostrano che se questo processo così integrato fosse capillare in tutta l’Europa continentale, entro il 2050 si potrebbe utilizzare la metà dell’energia rispetto a oggi,” spiega Pagliano. “Questo vuol dire non solo fermare l’attuale continuo aumento dell’uso di energia, ma ridurla da 100 a 50, e quel 50 fornirlo tutto con rinnovabili che provengono dall’Unione Europea”. Un risultato fondamentale dal punto di vista ambientale, che oggi ha anche un valore geopolitico di importanza strategica, perché vuol dire non dipendere da altre economie. Tutte quelle elencate sono tecnologie liberamente disponibili sul mercato: la vera innovazione è stata averle integrate e fatte dialogare in un unico processo di efficientamento che non ha lasciato nulla al caso. Un approccio già abbastanza comune in Paesi come Germania, Austria o Svizzera; in Italia sarebbe invece necessario un programma di aggiornamento e formazione dell’ecosistema delle costruzioni, dei committenti e di tutti i portatori di interesse, pubblici o privati.

“Su Milano, il progetto è perfettamente scalabile in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica” dice Pagliano. E anche i costi non sono proibitivi: grazie a una linea di finanziamento statale, il Conto Termico, un intervento come quello realizzato a Chiaravalle, perfettamente integrato, può richiedere al bilancio dell’Ente Pubblico circa 300 euro a metro quadro, un costo che lo rende quindi replicabile sull’ERP esistente. Anche il privato può accedere a una parte di questo finanziamento: si può richiedere per installare la pompa di calore, per esempio.

“A livello economico, non serve nemmeno dirlo, questo processo conviene” conclude Pagliano. Soprattutto in inverno, quando per riscaldare la casa al mattino serve molta meno potenza termica che in un edificio non ristrutturato. Basterà allora una pompa di calore più piccola (e meno costosa), e una fonte cui attingere (come il terreno o la falda) di dimensioni più limitate. Si potrà in sostanza installare un impianto efficiente e sfruttare fonti rinnovabili dove, prima della ristrutturazione, ciò non sarebbe stato possibile.

Questo sistema permette anche una maggiore flessibilità: grazie alle dispersioni termiche ridottissime, non saranno tre giorni di temperature particolarmente rigide, o tre giorni di pioggia in caso di impianto fotovoltaico, a ridurre significativamente il comfort negli edifici. Tanto che lo scorso inverno, quando gli impianti di riscaldamento di Chiaravalle erano andati in blocco per un banale guasto, per circa cinque giorni il disservizio è passato quasi inosservato grazie alle prestazioni dell’involucro che hanno mantenuto la temperatura nell’intervallo di comfort. I consumi sono monitorati a distanza tramite una piattaforma sviluppata nell’ambito del progetto SATO. Il sistema acquisisce dati da una rete di sensori e contatori, consentendo di stimare consumi e dispersioni e di mettere in evidenza eventuali criticità degli impianti e degli elementi edilizi. Per alcuni appartamenti test, inoltre, tramite un’applicazione è possibile comandare manualmente o automaticamente l’apertura/chiusura delle finestre motorizzate e gli impianti termici.