Ingegneria, chimica, economia, diplomazia e project management. È questa la ricetta per DESOLINATION, il progetto di ricerca guidato dal Politecnico di Milano che riunisce ben 21 partner accademici e aziendali provenienti da 13 paesi differenti. Acronimo di DEmonstration of concentrated SOLar power coupled wIth advaNced desAlinaTion system in the gulf region, il progetto combina tecnologie per l’energia solare e desalinizzazione dell’acqua con l’obiettivo di ottenere acqua potabile in modo sostenibile.

Ne abbiamo parlato con Giampaolo Manzolini, professore alla guida del team di ricerca che coordina il progetto.

Come nasce DESOLINATION?

DESOLINATION è nato cinque anni fa nell’ambito di un bando europeo che prevedeva la collaborazione tra paesi europei e quelli del Golfo. L’obiettivo era sviluppare una tecnologia innovativa per la dissalazione combinata con la tecnologia Concentrated Solar Power (CSP).

Mentre i partner europei si sono concentrati sullo sviluppo tecnologico, i paesi del Golfo si sono occupati della fase di dimostrazione, valutando la replicabilità della soluzione e l’impatto sociale che può avere questa tecnologia.

Un altro aspetto di cui si sono occupati è la gestione della salamoia.

Di cosa si tratta?

Quando si produce acqua potabile dall’acqua di mare, si produce anche un elemento di scarto che è l’acqua ipersalinizzata (salamoia). Quest’acqua va gestita e smaltita nel modo corretto. Le tecnologie commerciali generalmente la scaricano in mare a grandi distanze dal sito di produzione.

Quali sono gli aspetti innovativi rispetto alle tecnologie di dissalazione tradizionali?

Il nostro progetto si occupa di studiare soluzioni che riducano significativamente la salamoia, in modo da ridurre l’impatto ambientale.

La vera innovazione nel nostro progetto risiede nell’accoppiamento di un ciclo solare termodinamico a concentrazione con tecnologie di dissalazione avanzate.

Solitamente, l’energia solare viene convertita in calore e utilizzata in un ciclo a vapore per produrre elettricità, mentre il calore residuo alimenta i sistemi di dissalazione tradizionali, come la distillazione a più stadi.

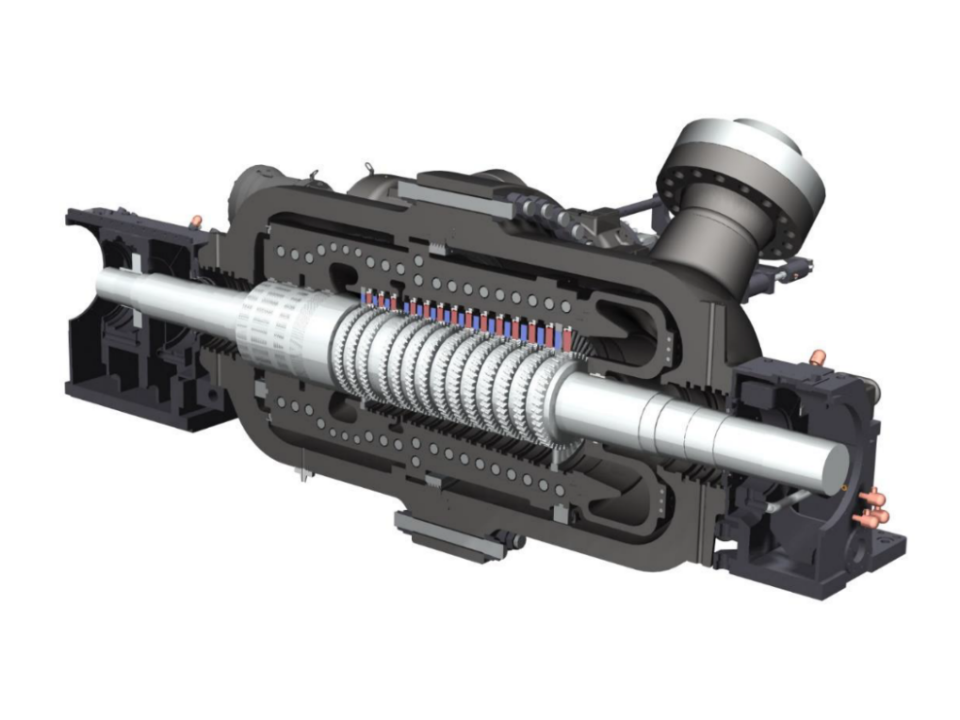

Nel nostro caso, abbiamo sviluppato un ciclo di potenza innovativo, che utilizza CO2 con miscele speciali invece del tradizionale vapor d’acqua. Questo approccio non solo migliora l’efficienza termica, ma offre anche vantaggi economici e prestazionali, soprattutto quando integrato con le tecnologie di dissalazione che stiamo sviluppando, come la forward osmosis e la membrane distillation. Queste soluzioni sono particolarmente promettenti perché combinano il recupero del calore in modo più efficiente e permettono un trattamento più sostenibile dell’acqua.

Ha menzionato la gestione della salamoia, lo smaltimento degli scarti del processo. Quali soluzioni avete ipotizzato?

La gestione della salamoia è un problema significativo. Nei sistemi tradizionali, circa il 50% dell’acqua viene recuperato, mentre la restante parte, molto concentrata in sali, viene scartata.

Noi stiamo adottando un approccio con più processi in cascata. Dopo il primo stadio di dissalazione, che recupera il 50% dell’acqua, passiamo a una seconda fase che ne recupera un ulteriore 30-35%, fino ad arrivare a un sistema di cristallizzazione della salamoia, sviluppato dalla Teesside University.

Questo processo separa i sali e i metalli, come il magnesio, il calcio e, sorprendentemente, il litio, che pur presente in bassa concentrazione, può essere estratto e utilizzato. Più fasi di separazione implicano costi energetici ed economici maggiori, quindi è fondamentale che i sali recuperati possiedano un valore di mercato per rendere il processo sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico.

Oltre al ruolo di coordinamento, quali apporti significativi sono arrivati dal Politecnico di Milano?

Il Politecnico di Milano ha un ruolo chiave. È stato il nostro team a proporre la tecnologia di conversione solare e a sviluppare lo schema di impianto.

In particolare, ci siamo concentrati sul ciclo di potenza, progettando l’utilizzo di fluidi innovativi e l’accoppiamento con la parte di dissalazione. Attualmente, stiamo sperimentando la caratterizzazione di questi fluidi per il primo stadio di dissalazione, con l’obiettivo di ottimizzare il processo e migliorare le performance globali.

Tornando alla fase di sperimentazione, dove verranno svolte le attività di monitoraggio?

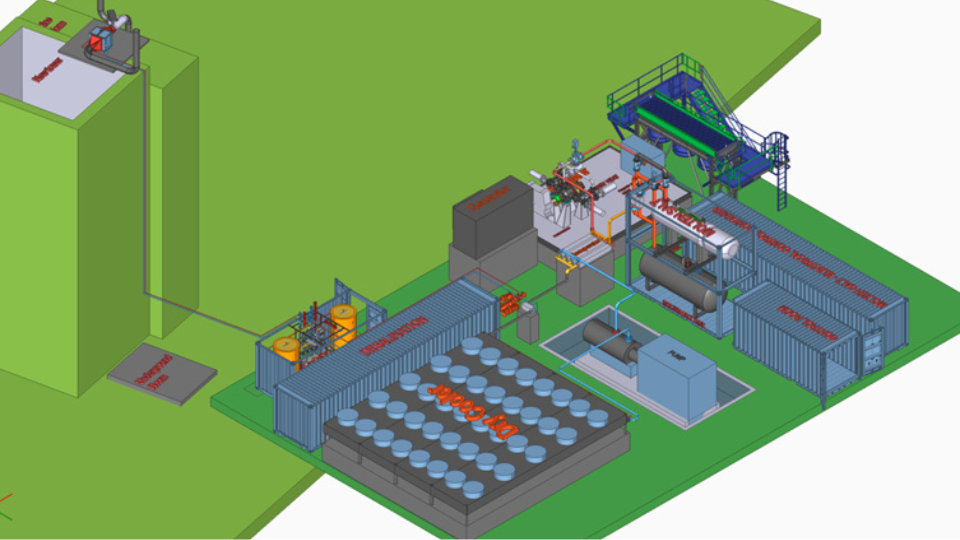

Tra i partner è stata scelta la King Saud University per sfruttare un impianto solare esistente, che già raccoglie l’energia solare e la concentra in cima al sistema. In questo impianto, il calore viene utilizzato per scaldare aria, che poi aziona una turbina generando energia elettrica. Di solito, il calore residuo viene disperso nell’ambiente, ma nella fase dimostrativa del nostro progetto, abbiamo deciso di recuperarlo per alimentare il sistema di dissalazione.

Quali saranno i parametri che andrete a monitorare per verificare l’effettivo funzionamento del sistema?

L’innovazione che stiamo implementando riguarda l’installazione di un nuovo ricevitore, che ci permetterà di collegare il sistema di dissalazione all’impianto di generazione di energia solare concentrata. La nostra principale area di studio in questa fase è l’efficienza del recupero del calore.

Ciò che andremo a misurare è quanto calore viene effettivamente recuperato dalla turbina in relazione alla quantità di acqua prodotta. Abbiamo già dei modelli teorici e stiamo testando questi scenari in laboratorio, ma ora vogliamo verificare se i risultati ottenuti in laboratorio sono effettivamente riscontrabili in un impianto operativo.

Uno degli aspetti più complessi riguarda la variabilità delle condizioni di calore durante il giorno, dovuta alla radiazione solare e ad altri fattori climatici. Questo potrebbe influenzare la stabilità del sistema, e una delle sfide sarà monitorare l’impatto di queste fluttuazioni sul funzionamento dell’impianto.

Il nostro obiettivo è iniziare i test reali a partire da ottobre, sperando che il primo dimostratore sia attivo a quel punto.

E la seconda fase cosa prevede?

La seconda fase del progetto prevede l’installazione di una nuova macchina, il cuore del nostro ciclo di potenza innovativo. Diversamente da altri impianti, questo non utilizza il vapore, ma un ciclo alternativo che sfrutta il calore residuo per alimentare il sistema di dissalazione.

In questa fase, verificheremo se le prestazioni di questa macchina sono in linea con le aspettative. Questa macchina rappresenta un first of a kind, poiché sarà la prima di quel tipo a essere costruita e installata in questa località.

La sfida di DESOLINATION è anche quella di rendere questa tecnologia alla portata di tutti. A fine 2024, il governo italiano ha approvato un decreto legge che stanzia 100 milioni di euro per ripristinare dissalatori dismessi in Sicilia, dove l’emergenza idrica è un tema molto importante. Rispristinare questi impianti è più sostenibile rispetto a scegliere una tecnologia come quella che state sviluppando?

La nostra tecnologia ha costi operativi molto contenuti, ma serve un importante investimento economico iniziale per poterla avviare. Altre tecnologie come l’osmosi inversa, al contrario, hanno costi operativi più elevati, ma più bassi per quanto riguarda l’installazione.

Non conosco lo stato degli impianti in Sicilia, ma sono tecnologie abbastanza semplici che possono essere riattivate senza troppe complicazioni: da questo punto di vista quindi la scelta di ripristinarli è sicuramente la soluzione migliore. Va inoltre aggiunto l’aspetto autorizzativo e burocratico: partire da un impianto già pre-autorizzato sicuramente è un vantaggio per accelerare le tempistiche in un momento di emergenza.

Qual è stato il percorso che l’ha condotta fino a qui, oggi?

Sono arrivato al Politecnico circa vent’anni fa.

Durante il mio dottorato, sono andato nei Paesi Bassi per lavorare su un progetto sulla produzione di idrogeno. È stata un’esperienza che mi ha portato a scoprire la bellezza della collaborazione internazionale. Con i colleghi olandesi, abbiamo iniziato a scrivere progetti europei, e lì ho imparato quanto sia stimolante lavorare su progetti che coinvolgono più centri di ricerca e persone da tutto il mondo, con la libertà di esplorare soluzioni innovative senza la pressione di dover ottenere risultati immediati.

Nel corso della mia carriera, ho avuto la fortuna di costruire e gestire team di ricerca, portando le tecnologie dal laboratorio alle applicazioni su larga scala. Parallelamente, ho sempre coltivato una grande passione per l’energia solare, che considero in grado di rispondere alle esigenze energetiche globali. In particolare, mi sono dedicato all’ottimizzazione del fotovoltaico, cercando di migliorare le sue performance, anche se, a oggi, non è ancora competitivo dal punto di vista economico rispetto ad altre fonti energetiche.

Quando ha iniziato a lavorare su proposte di progetti europei nell’ambito del solare a concentrazione?

Era il 2016, mi sono concentrato sui cicli avanzati di energia. La prima proposta è stata finanziata nel 2019, e poco dopo è arrivato anche il progetto che riguarda la dissalazione: un progetto che mi ha dato l’opportunità di collaborare con diversi partner internazionali.

È stato un percorso interessante, in cui la fortuna ha giocato sicuramente il suo ruolo, ma anche tanto impegno, perseveranza e passione.

Cosa le ha dato questo progetto?

Posso dire che questo lavoro mi ha fatto crescere molto, sia dal punto di vista professionale che personale.

Essendo coordinatore, mi sono trovato spesso a coprire un ruolo manageriale avendo rapporti anche con gli uffici per gli affari internazionali che propongono queste collaborazioni. Gli aspetti legali e burocratici non sono facili da gestire, ma aggiungono una dimensione interessante al mio lavoro.

Consiglierebbe quindi un percorso come il suo ad un giovane ricercatore?

Se un giovane ricercatore è appassionato di ricerca e desidera un’esperienza internazionale, sicuramente gli consiglierei di intraprendere un percorso simile al mio. È un cammino che offre grandi soddisfazioni, sia a livello professionale che personale.

In un contesto globale in cui la sostenibilità sembra perdere sempre più importanza, a causa di dinamiche politiche ed economiche che spingono verso altri interessi, come vede il futuro della sperimentazione nelle energie rinnovabili? È più che mai fondamentale proseguire su questa strada?

In passato, si è spesso confuso la sostenibilità con la sostenibilità ambientale, concentrandosi quasi esclusivamente su questo secondo aspetto, trascurando però la dimensione sociale ed economica.

Prendiamo, ad esempio, la decisione di vietare la produzione di auto a combustione dal 2035. È una misura che, sebbene giustificata dalle esigenze ambientali, non ha tenuto conto dell’impatto sull’industria. Se non ci sono aziende che possono attuare la transizione, si rischia di mettere in crisi un’intera parte dell’economia europea.

Quanto è complesso conciliare questi diversi ambiti?

Oggi si sta riflettendo su come integrare sostenibilità economica e sociale, tenendo sempre a mente che le persone hanno bisogno di un lavoro, di uno stipendio e di una vita dignitosa. Sebbene a livello ambientale stiamo sperimentando qualche passo indietro, come Europa siamo ancora all’avanguardia in molte aree.

Ciò detto, l’obiettivo nella ricerca è trovare soluzioni che siano non solo ambientalmente sostenibili, ma anche economicamente fattibili, cercando di bilanciare al meglio questi due aspetti.

Come ricercatore, so bene che non si tratta di una sfida facile: se lo fosse, l’avremmo già superata. E proprio per questo motivo lavoriamo ogni giorno per scoprire qualcosa di nuovo, piuttosto che arrenderci.

Alla luce di questo quadro, i finanziamenti e le priorità politiche rischiano di spostarsi altrove. Come sta vivendo questa fase il vostro gruppo di ricerca? Avete timori sul futuro dei fondi e della vostra attività?

Questa è una domanda che ci stiamo ponendo. Recentemente ci siamo riuniti come gruppo per analizzare i nuovi bandi europei, e stiamo notando un cambiamento di rotta. Si sta dando sempre più spazio all’intelligenza artificiale e a settori tecnologici emergenti, mentre la ricerca nel settore dell’energia si sta riducendo.

Negli anni, il nostro gruppo è cresciuto di circa 10 volte. Questo è stato possibile grazie ai finanziamenti nazionali ed europei nonché al supporto delle industrie per la transizione sostenibile. Ora vediamo il rischio di una riduzione delle risorse, quindi stiamo cercando di capire come potremmo riposizionarci se necessario, pur mantenendo il nostro obiettivo di aumentare la sostenibilità a parità di prodotto.

Se dovesse fare una previsione, come pensa cambieranno gli orientamenti della ricerca in campo energetico in futuro?

Credo che la situazione nel campo energetico sarà monopolizzata da fotovoltaico ed eolico per il prossimo decennio. Sono le due tecnologie più vantaggiose dal punto di vista economico e sono standardizzate come prodotti di massa. Ritengo complicato che ci siano investimenti tali per cui si possa puntare su altro.

L’Unione Europea, come prassi, finanzia le tecnologie fino a TRL7, Technology Readiness Level 7, che significa che consente che il prototipo sia testato in ambiente reale. Dopodiché possono intervenire dei finanziamenti, i cosiddetti innovation funds, che danno supporto portare il prodotto a livello commerciale; ma non sono finanziamenti a fondo perduto, il rischio è molto elevato. E la situazione socio-politico-economica attuale non è tale da spingere le aziende a rischiare.

E si ritorna ciclicamente a parlare di nucleare…

Sì, in Europa e in tutto il mondo.

Il prezzo dell’uranio è triplicato negli ultimi anni perché si prevede che molte nazioni tornino a intraprendere la strada del nucleare. Uno dei grossi limiti della tecnologia, oltre alla gestione delle scorie, consiste nei tempi di realizzazione di un impianto per il quale ci vogliono dai 7 ai 10 anni.

È un tema che ciclicamente torna perché guidato dalle visioni politiche. Spesso, per differenziarsi dai predecessori, i politici puntano a cambiamenti rispetto al passato. Questo influisce negativamente sulla ricerca perché in questo ambito bisogna dare garanzie di finanziamenti e il tempo alle tecnologie di maturare; basti pensare che il fotovoltaico che acquistiamo oggi ha impiegato 40 anni per diventare commerciale e ci sono voluti investimenti molto importanti per renderlo competitivo.

Grazie professore. Un’ultima domanda: c’è un libro o un film che consiglierebbe per esplorare in maniera diversa questi temi?

In tema di sostenibilità, mi piace ricordare il documentario “La fattoria dei nostri sogni”. Racconta la storia di una coppia che tenta di creare una fattoria sostenibile in California. È un ottimo spunto di riflessione sulle sfide di una vita sostenibile.