Cosa succede quando un minerale è immerso in un flusso d’acqua, o quando una goccia di pioggia acida tocca una superficie di metallo? O quando, cambiando esempio ma non troppo, una batteria si scarica? A prima vista, sembrano eventi quotidiani, ma al loro interno si cela un mondo affascinante fatto di atomi, molecole e cariche elettriche che si muovono, si scambiano, e dove i materiali si trasformano.

Nel cuore del Politecnico di Milano, sei dipartimenti hanno unito le forze per esplorare proprio quel mondo oltre il visibile. È nato così SoLINano-Σigma: un laboratorio dedicato allo studio delle interfacce solido-liquido che raggiunge risoluzioni di singoli atomi.

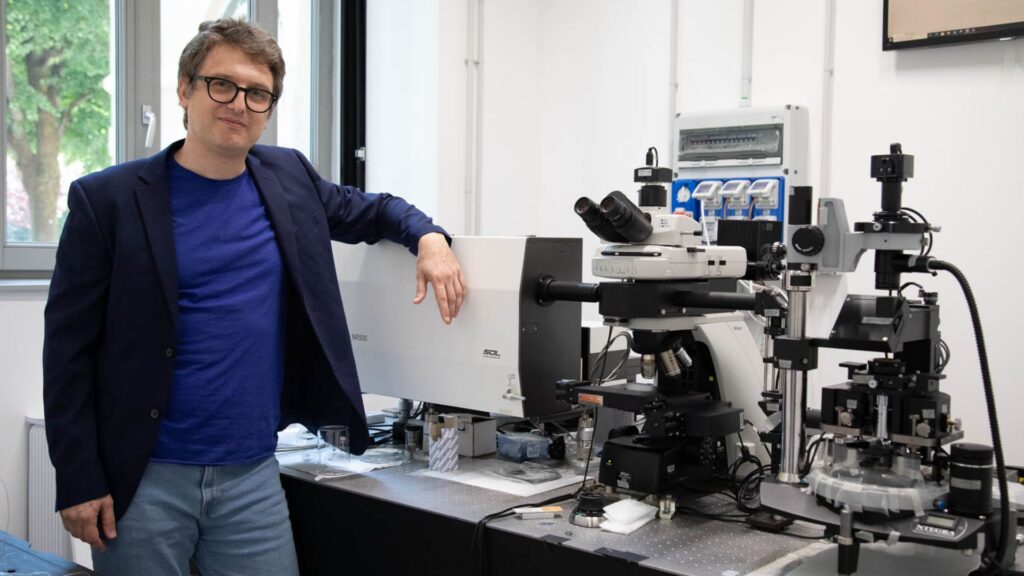

Abbiamo incontrato il professor Gianlorenzo Bussetti che ci ha illustrato le potenzialità del laboratorio e i suoi macchinari di ultima generazione.

Partiamo dal nome: che cos’è SoLINano-Σigma?

È un acronimo un po’ articolato: SoLI sta per Solid-Liquid Interface, cioè l’interfaccia tra solido e liquido. Nano fa riferimento alla scala nanometrica a cui lavoriamo. E Sigma, oltre a richiamare la esse di spettroscopia (una delle nostre tecniche di analisi), è anche un simbolo matematico: rappresenta la sommatoria. Non a caso, questo laboratorio nasce proprio come somma di competenze diverse, messe in comune da più dipartimenti del Politecnico.

Quanti dipartimenti sono coinvolti?

All’inizio erano tre: Fisica; Chimica Materiali e Ingegneria Chimica; Energia. Poi, con l’evolversi del progetto e un secondo finanziamento, si sono aggiunti altri tre dipartimenti: Ingegneria Civile e Ambientale, che ci ospita fisicamente; Elettronica, Informazione e Bioingegneria; Architettura e Studi Urbani. In pratica, metà dei dipartimenti del Politecnico sono oggi coinvolti nel laboratorio, e con alcuni dei restanti abbiamo collaborazioni attive.

E che cosa studiate, esattamente?

Cerchiamo di capire cosa succede quando le superfici dei materiali – da quelli cristallini a quelli organici e polimerici – entrano in contatto con un liquido – che può essere una soluzione, un elettrolita o anche semplicemente l’acqua presente nell’aria.

Studiamo le superfici sia dal punto di vista morfologico e strutturale – come cambia la forma a livello microscopico e la disposizione di atomi e molecole sulla superficie – sia da quello chimico, tramite tecniche spettroscopiche. L’obiettivo è osservare in tempo reale, cioè durante scambio di cariche elettriche e/o di ioni all’interfaccia, come evolve la superficie, con risoluzione fino alla scala atomica.

Ci può fare qualche esempio concreto?

Lavoriamo su molti filoni di ricerca. Le faccio alcuni esempi.

Con il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (responsabile Samuele Grillo), per esempio, studiamo come si degradano i materiali all’interno delle batterie durante il loro funzionamento, per capire cosa ne limita realmente la durata.

Con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (Alberto Guadagnini) analizziamo la dissoluzione dei minerali: un tema che tocca sia l’ambiente – – la salinità dei mari che l’ingegneria – come l’acqua degrada i materiali da costruzione.

Con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (Davide Del Curto) ci occupiamo di pigmenti usati in decorazioni pittoriche e del loro deperimento quando esposti all’umidità, per capire come si alterano i colori.

Con il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica (Chiara Castiglioni e Matteo Tommasini) studiamo il comportamento di film molecolari durante processi elettrochimici, per applicazioni nel campo della protezione delle superfici esposte ad agenti aggressivi.

Con il Dipartimento di Energia (Andrea Li Bassi) studiamo sistemi 2D stratificati e i meccanismi di intercalazione per applicazioni in batterie di nuova generazione.

Con il Dipartimento di Fisica (Lamberto Duò) scendiamo su scala atomica per capire come gli stessi atomi si comportano durante processi chimici all’interfaccia solido-liquido.

Tutte queste ricerche, seppure diverse, condividono un approccio comune: combinare più tecniche di analisi (di microscopia e di spettroscopia) simultaneamente all’attivazione di processi chimici, per osservare i fenomeni nel momento esatto in cui accadono.

Sembra un lavoro di frontiera…

Lo è. I macchinari che abbiamo in dotazione sono progettati proprio per lavorare in condizioni diverse, molte delle quali estreme, per i valori di acidità o basicità delle soluzioni utilizzate.

Alcune aziende ci chiedono di testare i loro strumenti in queste condizioni. È uno scambio virtuoso: noi otteniamo dati interessanti, loro migliorano la loro tecnologia.

A chi è aperto il laboratorio?

È una facility del Politecnico, quindi aperta a tutti i colleghi e a molti studenti, in particolare tesisti, dottorandi e post-doc. Collaboriamo anche con altri prestigiosi atenei, in Italia e all’estero, e centri di ricerca internazionali.

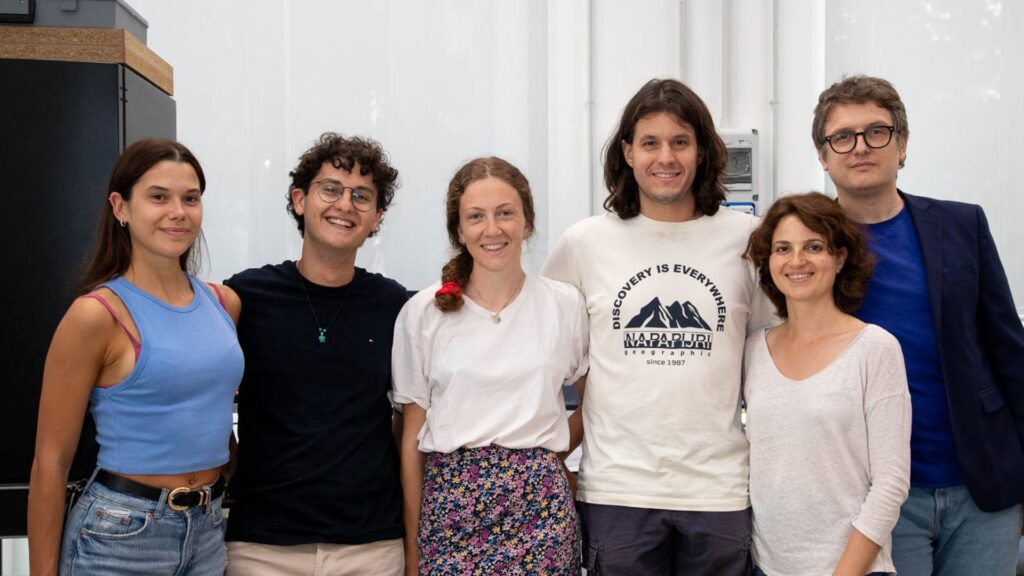

Quante persone lavorano qui?

Attualmente siamo una dozzina. Oltre a me ci sono tre colleghe, una ricercatrice di Fisica – Rossella Yivlialin, una collega del DICA – Martina Siena – ed una post-doc – Chiara Recalcati che lavorano sulle superfici di minerali, un dottorando, e diversi studenti di laurea. Il gruppo varia spesso, anche perché riceviamo molte richieste di collaborazione.

Noto con piacere la presenza di molte donne…

Sì, qui il genere femminile è molto ben rappresentato. In questo momento, molte studentesse stanno lavorando con noi: è un bel segnale di equilibrio, visto che in altri settori tecnico-scientifici è ancora raro.

Ma perché proprio lo studio dell’interfaccia solido-liquido?

Perché i processi più importanti, da quelli di interesse biologico a quelli di interesse energetico o costruttivo avvengono all’interno di questa interfaccia.

L’acqua – e le soluzioni acquose in genere – non sono solo nei mari o nel mondo intorno a noi: l’atmosfera è ricca d’acqua, che si manifesta anche sotto forma di piogge, condense, ecc. Le superfici dei materiali entrano continuamente in contatto con cose umide. Studiare cosa accade in queste condizioni è fondamentale per moltissime applicazioni: dalle batterie ai beni culturali, dai materiali da costruzione alla salute ambientale.

Per entrare maggiormente nell’ambito del mio campo di ricerca, la fisica delle superfici in passato si è occupata dello studio dell’interfaccia solido/vuoto, con il conseguente sviluppo, ad esempio, della moderna microelettronica. Negli ultimi 10-15 anni, invece, assistiamo ad un’enorme spinta verso studi di superfici immerse in condizioni più reali, in condizioni ambientali complesse, e con risoluzioni sempre più spinte fino alla scala sub-molecolare.

Anche le grandi infrastrutture scientifiche si stanno muovendo in questa direzione, vero?

Esatto. Le linee di sincrotrone, come quelle di Elettra a Trieste, stanno aggiornando i loro strumenti per studiare superfici in ambienti liquidi o umidi. Noi abbiamo iniziato a lavorarci già nel 2014, anticipando questa tendenza.

Ci racconta qualcosa dei macchinari presenti nel laboratorio?

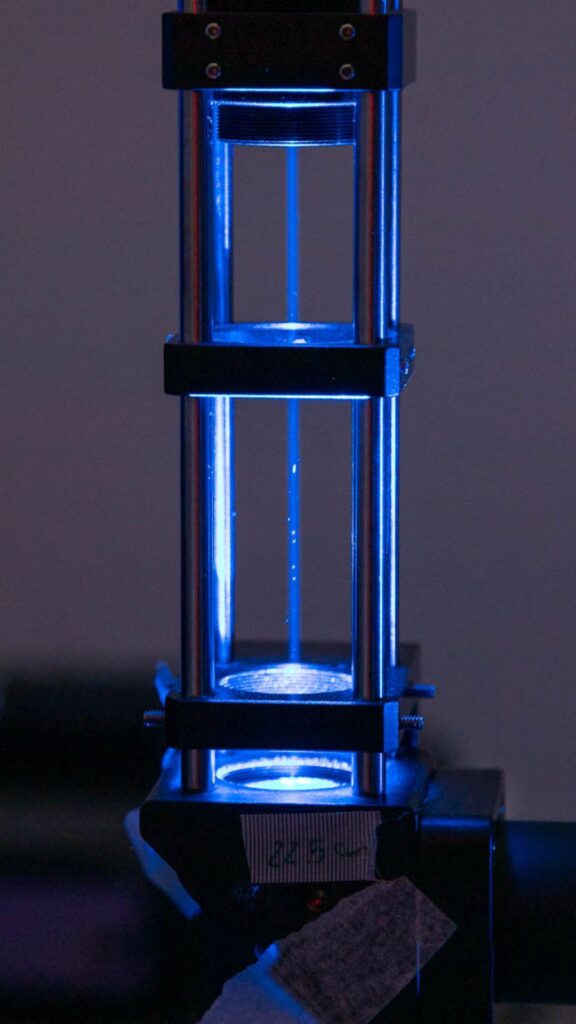

Certo. Nell’area dedicata principalmente alla predisposizione dei campioni e di sostanze chimiche, prepariamo soluzioni elettrolitiche all’interno di questi “alambicchi”, regolando con precisione il loro grado di purezza utilizzando un flusso di argon.

Mi scusi, che cos’è l’argon?

È un gas nobile, inerte che ci consente di purificare le soluzioni, evitando reazioni indesiderate. Questo è fondamentale per studiare correttamente i processi di ossidazione e riduzione. Abbiamo anche un sistema di purificazione dell’acqua che la rende completamente priva di sali minerali o contaminanti: è essenziale, perché anche minime impurità potrebbero alterare i risultati delle nostre analisi.

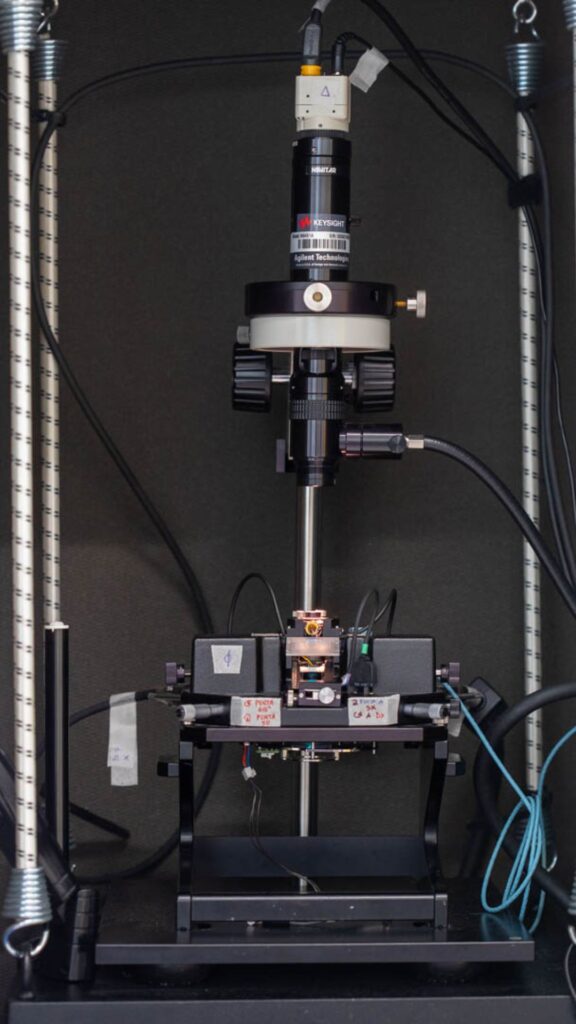

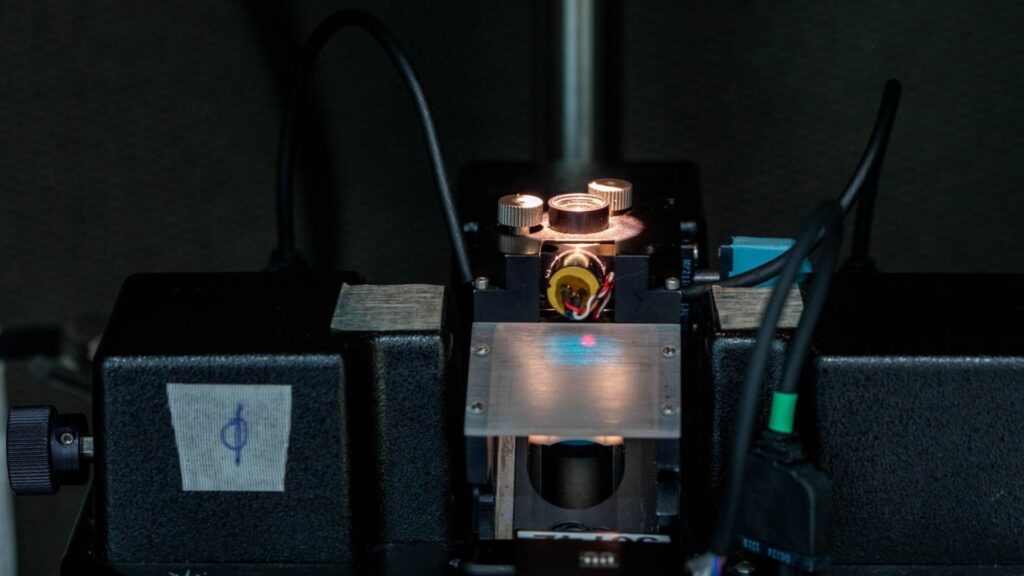

Qui invece c’è un sistema di importanza storica per il nostro laboratorio essendo stato il primo macchinario entrato in funzione. Dall’esterno sembra una sorta di “cassaforte nera” [la apre mentre è in corso un esperimento] ma all’interno ospita un microscopio a effetto tunnel (STM): ci permette di vedere come cambia una superficie atomo per atomo, anche controllando l’atmosfera interna al microscopio (per esempio sostituendo l’aria con azoto, privo di umidità). C’è anche un particolare sistema di smorzamento meccanico, perché quando si lavora su scala molecolare o atomica, le vibrazioni meccaniche sono ovviamente un problema per raggiungere la corretta risoluzione.

Vedo altri sistemi…

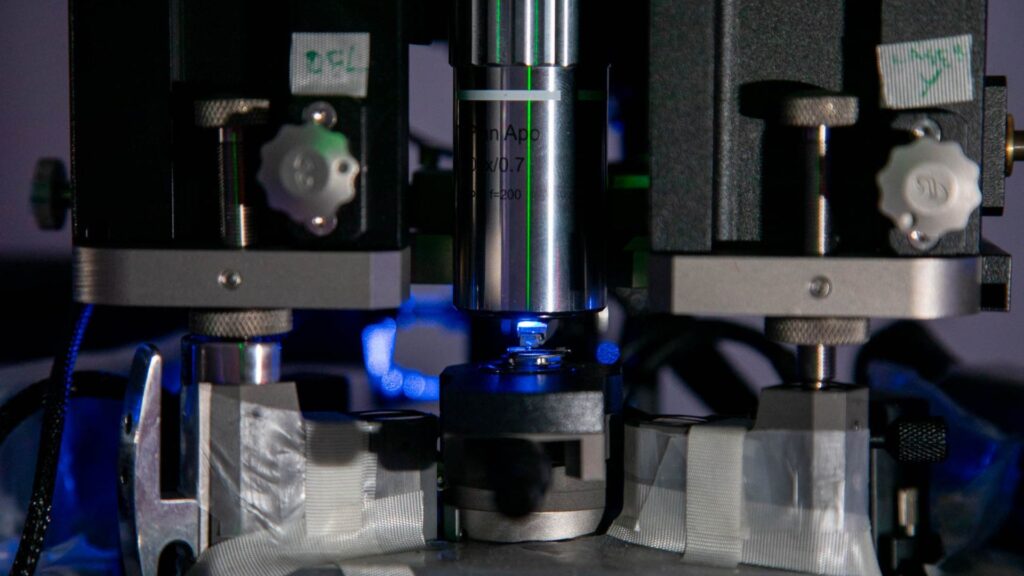

Sì, ce n’è uno molto più recente e di ultima generazione, composto in realtà da quattro strumenti integrati. Utilizziamo la spettroscopia Raman per creare mappe chimiche della superficie, dove si trovano diversi composti, mentre la osserviamo al microscopio a forza atomica (AFM), in tempo reale, anche durante reazioni elettrochimiche – quindi tutte le tecniche lavorano immerse in liquido.

Questo sistema TERS – acronimo di Tip Enhanced Raman Spectroscopy – è al momento l’unico del genere al mondo, e consente di effettuare spettroscopia Raman, ma con una particolarità: utilizza speciali punte, le stesse impiegate nell’AFM per raccogliere segnali con una risoluzione su scala nanometrica.

Immagini una punta estremamente aguzza, con un raggio di curvatura all’estremità dell’ordine di pochi miliardesimi di metro. Questa punta scorre sulla superficie del campione e, proprio in corrispondenza del suo apice, è possibile focalizzare un raggio laser. In questo modo si può acquisire il segnale spettroscopico esattamente in quel punto, con una precisione spaziale altissima.

E cosa succede nella stanza accanto?

Lì stiamo allestendo un laboratorio di microfluidica. Studiamo come l’acqua scorre in canali piccolissimi e come il materiale si modifica. L’obiettivo è arrivare a inserire le nostre sonde anche dentro questi microcanali per analizzarli localmente.

Come vi organizzate tra tutti questi dipartimenti?

Abbiamo un comitato di gestione con i referenti di ogni dipartimento, che si riunisce periodicamente per aggiornamenti sull’attività di ricerca, personale, esigenze del laboratorio, progetti, partecipazioni a conferenze internazionali e pubblicazioni. Ogni settimana c’è anche un briefing veloce per il coordinamento più operativo. I giovani lavorano sempre a stretto contatto con i senior, in un passaggio continuo di competenze.

Ci può anticipare un progetto futuro?

Stiamo studiando il processo di formazione del ghiaccio su superfici di minerali (con o senza molecole organiche deposte) immerse in acqua sottoposta a flusso continuo. Sono temi che toccano ambiente, cattura della CO₂ e persino l’astrobiologia, perché i minerali combinati con acqua e molecole organiche sono tra i sistemi che riteniamo essere i “mattoni” della vita. Questi studi sono in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca e i colleghi del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale.

Ho letto che lavorate anche su superfici “intelligenti”…

Sì, collaboriamo con ricercatori che sviluppano sensori ambientali o per analisi di alimenti – anche in questo caso torna il problema dell’interfaccia solido-liquido. Studiamo strategie per migliorare sensibilità e selettività dei sensori osservando cosa succede sulle loro superfici, in tempo reale, durante il loro funzionamento.

Cosa direbbe a uno studente interessato a lavorare qui?

Che la ricerca al SoLINano-Σigma è un’esperienza molto intensa ma allo stesso tempo molto stimolante.

Il primo aspetto interessante è l’interdisciplinarità: qui si lavora con fisici, chimici, ingegneri, architetti, spesso sullo stesso problema ma con punti di vista diversi. Il secondo è il fatto che si usano macchinari di frontiera, si fanno cose nuove, si tocca con mano la ricerca.

Gli studenti si trovano coinvolti in progetti che vanno dalla cattura della CO₂ alle batterie di nuova generazione, dalla chimica “green” all’arte, dall’analisi di processi su scala atomica fino alla dissoluzione di minerali sotto flusso d’acqua. Le competenze che sviluppano da noi sono poi molto apprezzate all’estero e alcuni nostri vecchi studenti hanno vinto borse prestigiose in centri di eccellenza grazie proprio alle competenze qui apprese.

Molti nostri studenti, nonostante la fatica e l’impegno, ci dicono che è proprio questo aspetto a rendere il SoLINano-Σigma un laboratorio unico.