Costruire scale, non muri

Rendere la tecnologia comprensibile non è un’operazione di semplificazione al ribasso. È una scelta culturale, politica e progettuale. Significa decidere chi può partecipare all’innovazione e chi resta escluso, chi può sperimentare e chi deve limitarsi a usare strumenti opachi. Massimo Banzi, cofondatore di Arduino, porta avanti questa idea da oltre vent’anni, molto prima che parole come open source, maker o intelligenza artificiale diventassero centrali nel dibattito pubblico.

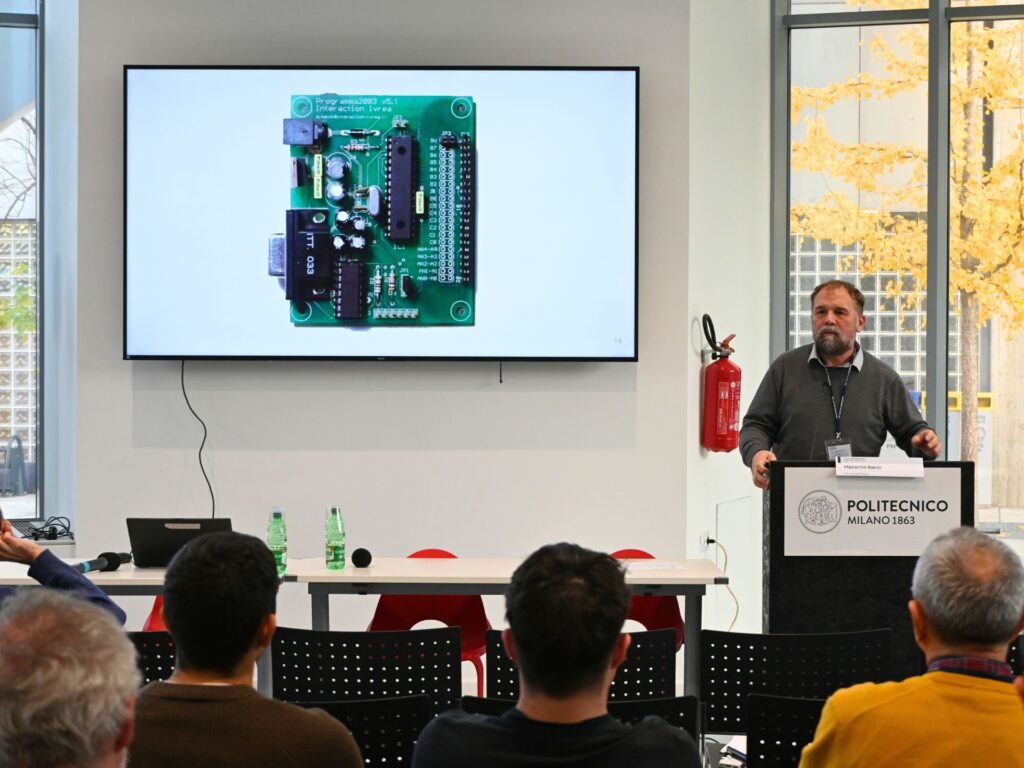

Quando parla a un pubblico di dottorandi e PhD in informatica del Politecnico di Milano, Banzi non costruisce una narrazione eroica né propone una ricetta per il successo. Racconta piuttosto una traiettoria irregolare, fatta di insegnamento, tentativi, errori e contesti improbabili. Arduino, spiega, non nasce come startup, né come progetto industriale, ma come risposta a un problema molto concreto: insegnare elettronica a studenti che non sono ingegneri, senza perderli nei primi minuti.

È in questo passaggio che emerge una delle idee chiave del suo lavoro: la soglia di ingresso. Ogni tecnologia, sostiene Banzi, ha un momento iniziale decisivo. Se in quella fase l’utente incontra frizione, complessità gratuita o linguaggi ostili, l’esperienza finisce lì. Arduino nasce esattamente per evitare questo: per permettere a chiunque di collegare una scheda, installare un software e vedere qualcosa funzionare in pochi minuti.

Progettare tecnologia significa costruire scale, non muri.

Questa attenzione all’accessibilità non è un compromesso tecnico, ma una scelta progettuale deliberata. Arduino non viene concepito in un dipartimento di ingegneria elettronica, ma in una scuola di Interaction Design, nel solco dell’eredità culturale di Olivetti. Un contesto in cui la tecnologia non è mai fine a sé stessa, ma parte di un sistema più ampio che include persone, pratiche, narrazioni. Non conta il processore più potente, ma l’esperienza più chiara. Non la specifica tecnica, ma l’uso reale.

Questa impostazione ritorna costantemente anche quando Banzi, nell’intervista con Frontiere, ripercorre le scelte che hanno definito Arduino. Prima ancora dell’open source, prima della comunità globale, c’è un’idea di design che mette l’essere umano al centro e considera la semplicità non come un limite, ma come una responsabilità.

Il problema non è la complessità

Nel suo speech al Politecnico, Massimo Banzi torna più volte su un equivoco che, a suo avviso, continua a condizionare il modo in cui pensiamo la tecnologia: l’idea che semplificare significhi rinunciare alla complessità. Per Banzi è vero l’opposto. La semplificazione non è una scorciatoia, ma un atto progettuale consapevole, che richiede tempo, iterazione e una profonda comprensione di ciò che davvero conta per l’utente.

«A volte il modo in cui parliamo di tecnologia è inutilmente complicato», dice. «Non perché la tecnologia sia semplice, ma perché scegliamo un linguaggio che esclude». È una constatazione che nasce dall’esperienza personale, prima ancora che professionale. Da bambino, racconta, impara più smontando oggetti e giocando con kit elettronici che attraverso spiegazioni astratte. Non conosce la fisica, ma capisce i fenomeni, perché qualcuno li ha tradotti in storie, immagini, metafore.

Questa intuizione riaffiora molti anni dopo, quando si trova a insegnare elettronica in una scuola di Interaction Design a Ivrea. Gli studenti arrivano da discipline lontane dall’ingegneria: graphic design, psicologia cognitiva, comunicazione. «La prima volta ho iniziato spiegando cosa sono gli elettroni», racconta. «Dopo dieci minuti avevo perso tutta la classe». Il giorno successivo entra in aula con limoni, chiodi e LED e costruisce una batteria improvvisata. L’attenzione torna immediatamente.

«Con molte persone non puoi partire dalla teoria», spiega Banzi. «Devi farli entrare nel problema da un altro lato. L’esperienza viene prima, poi arriva anche la teoria». Non è una provocazione anti-accademica, ma una riflessione sul modo in cui le persone apprendono e si avvicinano a qualcosa di nuovo. Lo stesso vale per la tecnologia: se l’ingresso è troppo ripido, la maggior parte delle persone si ferma.

Arduino nasce esattamente da questa consapevolezza. Non come esercizio di stile tecnologico, ma come strumento per costruire prototipi rapidamente, senza dover diventare esperti di elettronica. «Il momento iniziale è quello decisivo», dice Banzi anche nell’intervista. «Se perdi una persona nei primi dieci minuti, l’hai persa per sempre». Per questo l’obiettivo non è la massima potenza, ma il minimo attrito possibile.

Il progetto viene ripulito da tutto ciò che non è essenziale all’esperienza iniziale: configurazioni complesse, jumper, passaggi intermedi. «Volevamo che qualcuno collegasse un cavo, scaricasse un software e iniziasse a fare qualcosa in dieci minuti», racconta. Quel primo risultato, spesso un semplice LED che lampeggia, non è un dettaglio banale, ma il punto di svolta psicologico che trasforma la frustrazione in curiosità.

Rendere la tecnologia comprensibile non significa impoverirla.

Banzi insiste su questo punto perché lo considera ancora più rilevante oggi, in un’epoca dominata da strumenti sempre più potenti e opachi, dall’intelligenza artificiale ai sistemi complessi. Le tecnologie cambiano, ma il rischio resta lo stesso: costruire muri invece di scale. «Se una persona guarda uno strumento e pensa “questa cosa non fa per me”, abbiamo fallito come progettisti», dice. La sfida, allora, non è ridurre la complessità, ma distribuirla nel tempo, accompagnare le persone passo dopo passo.

È da questa idea di design come responsabilità che prende forma, quasi inevitabilmente, anche la scelta dell’open source. Non come slogan ideologico, ma come infrastruttura necessaria a sostenere una comunità che cresce insieme agli strumenti che utilizza.

Open source come infrastruttura sociale

Quando Banzi arriva a parlare di open source, nello speech come nell’intervista, il tono cambia leggermente. Non diventa ideologico, ma più netto. È come se volesse sgomberare il campo da un altro equivoco persistente: l’idea che l’open source sia soprattutto un gesto filantropico, una rinuncia volontaria al valore economico in nome di un principio etico astratto. Per Banzi non è mai stato così semplice.

«L’open source nasce da un insieme di ragioni», spiega. «Certo, c’è una dimensione etica, ma c’è anche una convenienza molto concreta». Da un lato esistono software e strumenti open source estremamente potenti, spesso sviluppati da comunità altamente competenti, ma difficili da usare. Presi singolarmente, restano appannaggio di pochi. Assemblati dentro un’esperienza coerente, possono diventare accessibili a molti. «Se tu costruisci qualcosa intorno, l’utente non deve più toccare quei pezzi di codice. E quello è già un valore enorme».

Ma la motivazione più profonda riguarda la costruzione delle comunità. Quando Arduino muove i primi passi, Banzi e i suoi collaboratori partono letteralmente da zero. Non esiste una base utenti, non esiste un marchio, non esiste un’azienda strutturata. In quel contesto, convincere le persone a contribuire è una questione di fiducia. «Se io contribuisco a qualcosa», osserva Banzi, «voglio sapere che nessuno me lo porterà via». L’open source diventa allora una garanzia: ciò che viene costruito resta un bene comune.

L’open source funziona quando le persone sanno che quello che fanno non verrà sottratto.

È una dinamica che Banzi descrive con grande lucidità anche nell’intervista. Se un progetto è troppo proprietario, le persone iniziano a porsi una domanda legittima: perché dovrei aiutarti a migliorare qualcosa da cui poi solo tu trarrai beneficio economico? L’apertura, in questo senso, non rallenta lo sviluppo, ma lo accelera. Riduce le frizioni, moltiplica i contributi, trasforma utenti passivi in partecipanti attivi.

Col tempo, questa scelta si rivela anche sorprendentemente lungimirante dal punto di vista industriale. «Oggi l’open source ha già vinto in moltissimi ambiti», dice Banzi. «Se qualcuno ti proponesse un software proprietario per fare un’applicazione web complessa, la risposta sarebbe: ma sei matto?». Non è solo una provocazione. È la constatazione di un cambiamento culturale profondo, che riguarda sia gli sviluppatori sia le aziende.

Molte grandi imprese, osserva Banzi, hanno iniziato a rendere open source strumenti sviluppati internamente non per generosità, ma per necessità. «Quando intorno a uno strumento si crea una comunità ampia, il valore cresce in modo esponenziale». C’è anche un altro fattore, spesso sottovalutato: le persone vogliono lavorare su progetti open source. «Molte aziende si sono aperte perché i loro dipendenti volevano lavorare sull’open source e non su cose completamente chiuse».

Questo non significa, chiarisce Banzi, che tutto debba essere open. L’idea di un’apertura totale e indiscriminata non lo convince. «È importante che la parte che fa funzionare davvero quello che stai costruendo sia open source», spiega, «poi sopra puoi mettere uno strato di esperienza utente che rende il prodotto tuo». È un equilibrio pragmatico, che separa l’infrastruttura comune dalla specificità dell’applicazione.

In molti settori l’open source non è più un’alternativa: è lo standard.

Nel racconto di Banzi, l’open source non appare mai come un fine, ma come una condizione necessaria per costruire ecosistemi duraturi. Un modo per abbassare le barriere di ingresso, distribuire il potere decisionale e permettere all’innovazione di circolare. Ed è proprio quando questo modello incontra l’industria, e in particolare aziende storicamente chiuse, che il suo potenziale diventa più evidente.

È qui che la storia di Arduino incrocia quella di Qualcomm, segnando un passaggio simbolico che Banzi legge come una vittoria non solo del progetto, ma di un intero modo di fare tecnologia.

Dall’ecosistema maker all’industria

Quando Banzi parla di Arduino, evita accuratamente di descriverlo come un singolo oggetto o come una linea di prodotti. Nel suo racconto, Arduino è piuttosto una traiettoria che attraversa mondi diversi e li mette in comunicazione: educazione, ricerca, movimento maker, industria. Una piattaforma che cambia forma a seconda dei contesti, ma mantiene invariata la sua funzione principale: abbassare la soglia di accesso alla tecnologia.

Nel suo speech al Politecnico, Banzi mostra come questa apertura abbia generato nel tempo una costellazione di pratiche e comunità. Dai fablab nati per offrire spazi e strumenti condivisi, alle Maker Faire che trasformano la sperimentazione tecnologica in evento pubblico, fino a progetti di ricerca e applicazioni scientifiche sviluppate fuori dai circuiti industriali tradizionali. «Arduino non è mai stato il fine», osserva. «Il valore emerge quando persone con competenze diverse riescono a incontrarsi».

È in questo spazio intermedio che prendono forma alcuni dei progetti più significativi. Banzi cita spesso Safecast, l’iniziativa nata dopo l’incidente nucleare di Fukushima, quando gruppi di cittadini iniziano a costruire sensori per misurare in modo indipendente i livelli di radiazione. I dati ufficiali non bastano, la fiducia nelle istituzioni è fragile. Arduino diventa il mezzo attraverso cui una comunità distribuita costruisce un’infrastruttura alternativa di monitoraggio ambientale. «In quel caso», racconta Banzi, «la tecnologia ha permesso alle persone di negoziare la verità».

Non si tratta di episodi isolati. Nel tempo, Arduino viene utilizzato per realizzare strumenti scientifici open source, microscopi, dispositivi per l’analisi del DNA, sistemi di monitoraggio ambientale e persino apparecchiature mediche a basso costo. Progetti che, in contesti tradizionali, richiederebbero investimenti enormi e infrastrutture complesse. Qui nascono invece dall’incontro tra competenze diverse, rese compatibili da una piattaforma comune.

Questo stesso modello, sottolinea Banzi, finisce per attirare anche l’attenzione dell’industria. Non quella che cerca semplicemente un prodotto da integrare, ma quella che inizia a interrogarsi sul proprio modo di innovare. L’accordo con Qualcomm, annunciato dopo anni di collaborazione, rappresenta per Banzi un segnale particolarmente significativo. «Qualcomm è sempre stata considerata una delle aziende più chiuse del settore», dice. «Per anni non ti davano neanche la documentazione di un processore senza firmare una montagna di accordi di riservatezza».

Con Arduino, qualcosa cambia. Per la prima volta, un processore Qualcomm diventa acquistabile anche in piccole quantità, la documentazione tecnica viene resa pubblica, gli schemi delle schede sono accessibili. «Se crei troppa frizione, le persone scelgono un altro componente», osserva Banzi. È una constatazione semplice, ma potente: in un mercato sempre più fluido, l’apertura diventa una condizione competitiva.

Questo passaggio segna anche un punto di svolta simbolico. Un’azienda storicamente chiusa adotta pratiche di apertura non per idealismo, ma perché riconosce il valore dell’ecosistema che Arduino ha contribuito a costruire. Banzi lo legge come una vittoria culturale prima ancora che industriale. «In parte», dice, «Arduino ha aiutato a cambiare l’atteggiamento delle aziende di semiconduttori».

Se opponi troppa frizione, le persone prendono un altro componente.

Il racconto non è però trionfalistico. Banzi è consapevole delle tensioni che attraversano questo modello: la competizione con cloni a basso costo, le difficoltà di restare open source in un mercato aggressivo, la necessità di stringere alleanze per sopravvivere. Ma anche qui ritorna la stessa logica che attraversa tutto il progetto: non difendere un perimetro chiuso, ma rafforzare l’infrastruttura comune.

Ed è proprio questa attenzione all’infrastruttura, più che al singolo prodotto, che prepara il terreno per l’ultimo tema dello speech e dell’intervista: il rapporto tra ricerca, responsabilità e futuro. Un tema che Banzi rivolge esplicitamente a chi, oggi, sta costruendo il proprio percorso accademico e scientifico.

Ricerca, giovani, responsabilità

La parte finale dello speech al Politecnico di Milano è la più diretta. Banzi smette di raccontare casi, progetti, traiettorie, e si rivolge esplicitamente al pubblico che ha davanti: dottorandi, PhD, giovani ricercatori che stanno costruendo il proprio rapporto con la tecnologia in un momento storico particolarmente denso di promesse e ambiguità. Il tono non è quello dell’incoraggiamento retorico, ma di una responsabilità condivisa.

Banzi parte da una constatazione semplice: fare ricerca e innovazione oggi significa muoversi in un ecosistema che tende a premiare la velocità, la visibilità, la performance. Startup, funding, metriche, hype. «Bisogna stare molto attenti a non farsi confondere dalla mitologia della startup alla californiana», dice. Un mito che rischia di appiattire tutto su un unico modello di successo, spesso lontano dai problemi reali che la tecnologia potrebbe affrontare.

Nel suo racconto, questa distorsione è particolarmente evidente quando si confrontano applicazioni consumer e tecnologie industriali. «Un’applicazione industriale non è meno importante di una consumer», sottolinea. Anzi, spesso è vero il contrario. Le tecnologie che agiscono nei processi produttivi, nella sanità, nell’energia o nell’ambiente hanno un impatto concreto e duraturo sulla vita delle persone, anche se non finiscono sulle prime pagine dei giornali.

Questo sguardo torna anche nell’intervista, quando Banzi riflette sul contesto italiano. L’Italia, osserva, è un luogo straordinario per sviluppare tecnologia: università di alto livello, competenze diffuse, capacità manifatturiera unica. Ma è anche un contesto lento, resistente al cambiamento, poco incline a sperimentare. «In Italia abbiamo sempre fatto così», dice con una punta di ironia, «ed è proprio lì che capisci che c’è spazio per un’innovazione».

Il consiglio ai giovani ricercatori non è quello di emulare modelli esterni, né di rincorrere l’ultima tendenza tecnologica. È piuttosto un invito a interrogarsi sull’impatto del proprio lavoro. «Usate le vostre competenze per risolvere problemi veri», dice. «Se l’impatto positivo c’è, i soldi arrivano. Ma partire solo dall’idea di fare soldi è il modo migliore per fallire».

In questa prospettiva, la storia di Arduino diventa meno un esempio di successo imprenditoriale e più una dimostrazione di metodo. Non nasce da una vision confezionata a tavolino, né da un business plan dettagliato. Nasce da un’esigenza concreta, viene costruita passo dopo passo, sostenuta per anni da lavoro parallelo, insegnamento, sperimentazione. «Non avevamo una mission, una vision, dei finanziatori», racconta Banzi. «Abbiamo iniziato con 700 euro e con l’idea di fare una cosa che avesse senso».

È anche per questo che Banzi insiste sul valore del tempo lungo. Vent’anni, oggi, sono un’anomalia nel panorama tecnologico. Eppure, è proprio questa durata a permettere a un progetto di diventare infrastruttura, di sedimentarsi nelle pratiche, di generare impatti che vanno oltre il prodotto iniziale. Arduino, nella sua forma attuale, è il risultato di una stratificazione continua, non di una singola intuizione geniale.

Se riesci a costruire piccoli successi uno sopra l’altro, puoi arrivare ovunque.

La conclusione dello speech ritorna all’immagine che lo attraversa fin dall’inizio. Ogni volta che una persona si trova di fronte a una nuova tecnologia, dice Banzi, si chiede implicitamente se dovrà scalare un muro o salire una scala. Se l’accesso appare come una parete liscia e verticale, la risposta è quasi sempre il rifiuto. Se invece la tecnologia offre gradini chiari, progressivi, accessibili, allora l’apprendimento diventa possibile.

È in questa scelta, apparentemente minuta ma profondamente politica, che si gioca il futuro dell’innovazione. Costruire scale significa accettare che il valore di una tecnologia non stia solo in ciò che fa, ma in quante persone riesce a portare con sé.