Da qualche settimana è pubblico un sito web che racconta le Aree Interne della Lombardia in modo approfondito e preciso. Si chiama Altre Lombardie, è nato da una collaborazione del DAStU, Dipartimento di Studi Urbani del Politecnico di Milano, e della Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia, ed è la più completa e vasta raccolta di dati su territori periferici in un contesto regionale italiano. Racconta le caratteristiche e i fattori della perifericità di 14 aree, che vanno dall’Oltrepo pavese alla Valchiavenna, dalla Lomellina all’Oltrepo mantovano, che nella programmazione regionale 2021-27 dispongono di risorse per realizzare una strategia locale di sviluppo. Basata su dati quantitativi, cartografie, analisi qualitative e interviste agli attori locali, spiega l’unicità di questi luoghi e le loro difficoltà, dovute anche alla distanza dai grandi centri e dai servizi.

Il materiale, liberamente consultabile dal sito www.altrelombardie.polimi.it, è imponente, ed è esito di un percorso di coinvolgimento delle comunità locali che ha visto l’organizzazione di 28 workshop, con circa 1600 presenze, inclusi centinaia di sindaci. Gli esiti dei workshop sono stati raccolti e organizzati in un’Agenda Strategica per ogni Area Interna.

Il lavoro sul campo di raccolta dati e dialogo con le comunità locali è iniziato nel 2021, ed è stato coordinato dal professor Alessandro Coppola, del DAStU.

Professor Coppola, può darci una definizione di aree interne?

I criteri di identificazione delle aree interne nel nostro Paese si riferiscono a condizioni di perifericità territoriale. La definizione effettiva nasce con la Strategia nazionale delle aree interne, SNAI, che era stata promossa dal governo Monti, con Fabrizio Barca Ministro per la coesione territoriale. Secondo la SNAI le aree interne sono i territori distanti da quelli che possiamo definire centri di servizio, definiti sulla base di una serie di indicatori.

I finanziamenti della SNAI sono europei, provengono dai fondi FESR e FSE+. In Italia la politica per le Aree Interne è stata finanziata per la prima volta con un Accordo di partenariato per settennato 2014-2020, e poi rifinanziata per il 2021-2027. Inoltre alcune Regioni, tra cui la Lombardia, hanno deciso di individuare e finanziare, sempre tramite programmi europei, interventi su ulteriori aree interne, oltre a quelle della SNAI.

Le aree interne lombarde hanno qualche specificità rispetto a quelle di altri territori?

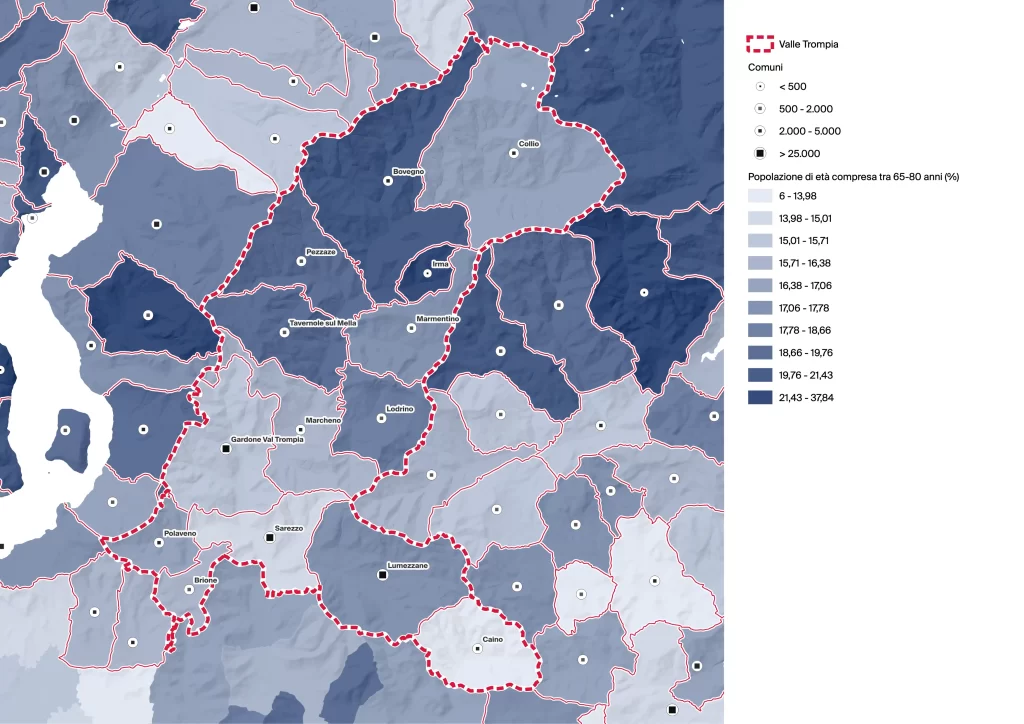

Le condizioni di marginalità territoriale in Lombardia sono particolari. Alcune di queste aree comprendono comuni di una certa taglia, hanno degli apparati produttivi economici significativi o un forte legame con aree urbane grandi, come Bergamo e Brescia: pensiamo per esempio alla Val Brembana, alla Val Seriana oppure alla Val Trompia. Invece l’immagine che abbiamo delle aree interne italiane sono le valli appenniniche del centro o del Mezzogiorno. che sono molto più distanti dai grandi attrattori, che non hanno aree urbane significative vicine, e vivono una debolezza economica forte.

Per cui non esistono dei criteri fissi per definire le aree interne?

Lo Stato ha dei criteri: per esempio la distanza da una serie di servizi considerati di base, come una stazione ferroviaria di una determinata portata, un’offerta di scuole superiori, un ospedale con un pronto soccorso funzionante. Regione Lombardia ha considerato uno spettro più ampio di indicatori – riguardanti demografia, economia, ambiente – e ha selezionato aree omogenee dal punto di vista della governance, cioè inserite per esempio nel perimetro di una comunità montana .

Cosa intendiamo quindi per spopolamento?

Prima di tutto, dobbiamo chiarire che fino a oggi diverse fra queste aree non si stavano spopolando. Inoltre, esistono diversi processi di spopolamento. Rielaborando i dati ci siamo imbattuti in zone con un saldo migratorio positivo, in cui ci sono più persone che arrivano di quelle che vanno via. Il problema è che questo non è sufficiente a compensare il saldo naturale negativo, cioè la differenza fra morti e nuovi nati. Ci sono delle aree in cui c’è un saldo naturale molto negativo e anche un saldo migratorio molto negativo. Ci sono aree che si spopolano a ritmi intensi, come l’Oltrepo pavese, dove tuttavia i saldi migratori sono di frequente positivi. La conclusione è che i fenomeni di spopolamento non sono uguali ovunque, e non possono quindi essere trattati allo stesso modo.

Nella prima parte del lavoro, quella di raccolta e rielaborazione dei dati, è emersa la forte dimensione interdisciplinare del progetto. In che modo urbanistica, economia, politiche sociali e ambientali si intrecciano nella costruzione di strategie di sviluppo integrate e sovracomunali?

Il nostro gruppo comprendeva un sociologo, un geografo, diversi pianificatori territoriali e urbanisti, un’esperta di conservazione. E poi, ovviamente, fra gli urbanisti c’erano specialisti di materie diverse. Ha lavorato con noi, per esempio, una collega molto esperta di mobilità, che si è occupata di costruire tutte le elaborazioni sul tema. Un’altra urbanista era più esperta di dinamiche abitative, quindi ha lavorato molto sui patrimoni abitativi. La prima parte del lavoro è stata fatta proprio per specialismi. Poi due ricercatori hanno “adottato” un’area e ci hanno lavorato in modo olistico. Al di là di questo, è stato anche l’incontro reale con gli attori locali – e le loro conoscenze, spesso sia molto radicate sia molto specialistiche – a coltivare la natura inter-disciplinare del nostro lavoro.

Parliamo invece della seconda fase, quella dell’agenda strategica: in quale modo l’esistenza di risorse naturalmente limitate e afferenti a diverse linee di finanziamento – europee, nazionali e regionali – hanno condizionato la loro elaborazione?

Siamo di fronte a un processo molto lungo. Il progetto è iniziato nel 2022 e tutto il materiale che abbiamo prodotto è stato reso accessibile nel 2024, ma solo di recente la Regione ha approvato la prima strategia, della Val Seriana. Noi non siamo stati responsabili di lavorare con gli attori locali sui singoli progetti che le diverse aree hanno inserito nelle loro strategie in base a delle necessità di precise regole di finanziamento, quanto della costruzione di agende strategiche, cioè di documenti programmatici che mettessero in fila le visioni di medio periodo, le priorità e i contenuti. Per noi era importante che gli attori dei diversi territori si sentissero liberi di discutere di tutto ciò che ritenevano importante, non soltanto di quello che si può fare con specifiche fonti di finanziamento. Possiamo dire che il documento che noi abbiamo consegnato, che abbiamo costruito con gli attori locali, teoricamente vive più a lungo della strategia costruita con Regione Lombardia, che invece serve ad attivare nel pratico i finanziamenti esistenti in quel momento.

Ed è stata una scelta proficua?

Decisamente. Prima di tutto, ha permesso alle comunità di mettere al centro dei temi che nella programmazione iniziale erano poco presenti: quello dell’abitare, per esempio.

Perché il tema dell’abitare è così rilevante nei territori soggetti a spopolamento?

In questi territori c’è pochissima offerta in affitto, e di conseguenza è molto difficile attrarre alcuni profili professionali, come infermieri e insegnanti, che arrivano magari dal Sud Italia, e che prevedono di rimanere sul territorio per la durata dei loro contratti. Lo stesso vale per i giovani, che non hanno ancora deciso dove effettivamente vorranno vivere, e che quindi non sono certi di voler acquistare una casa.

C’è anche un problema di overtourism, soprattutto sulle due sponde del Lago di Como e sul Lago d’Iseo. Non è un problema di alloggi troppo cari, come a Milano e nelle altre grandi città, ma di assenza di alloggi in affitto. per chi già viveva in questi comuni, e anche per chi nei comuni si è trasferito proprio per lavorare nel mondo del turismo.

Abbiamo parlato di abitare, ma ci sono sfide o interessi comuni alle 14 aree in esame?

Molte, e fra loro intrecciate. Un tema è quello del vuoto di competenze tecniche nei comuni. Spesso sono molto piccoli, e fanno concorsi per assumere tecnici e professionisti che vanno deserti, perché i salari sono bassi e il contesto difficile. Senza associarsi, questi comuni non possono rimanere attrattivi.

C’è poi il tema dei servizi. Il commercio che abbandona i piccoli centri, la riduzione del numero di bambini che mette in crisi la presenza capillare delle scuole, il servizio sanitario che fatica a trovare professionisti.

Ovunque si è parlato di trasporto pubblico, che in questi territori è capillare, ma spesso modellato sulle esigenze della scuola. A rimetterci sono quindi i ragazzi stessi, che non hanno la possibilità di spostarsi coi mezzi pubblici per raggiungere le attività sportive, quelle ricreative, o semplicemente i luoghi della socialità. Ci rimettono anche i lavoratori a basso reddito – spesso di origine straniera – che spesso non possono permettersi un’auto. In questo senso le progettualità emerse sono di sistemi flessibili, magari a chiamata. Altri territori stanno lavorando per reinvestire sui vecchi tracciati ferroviari, come sta succedendo nelle valli bergamasche.

Come si immagina il rapporto tra le aree interne e i grandi centri urbani nei prossimi anni?

Questo è un grande tema. Alcune di queste aree sono in parte integrate in un sistema urbano. L’esempio perfetto sono le valli bresciane e bergamasche, che hanno già un rapporto molto forte con il capoluogo di riferimento. Altre zone invece sono molto più isolate da poli urbani di dimensioni maggiori, come la Val Chiavenna o dell’Oltrepo Pavese.

Una prospettiva futura per conseguire una maggiore coesione territoriale è la riorganizzazione della vita delle persone in direzione multilocale. In Lombardia abbiamo una popolazione consistente e un patrimonio edilizio ancora più consistente, che nelle aree interne è spesso vuoto o sottoutilizzato. Questo patrimonio va riattivato rendendo possibile a chi abita nelle aree urbane di passare, a costi accessibili, periodi lunghi in queste aree. Con l’avanzare del cambiamento climatico, si tratta di un imperativo per sia di salute pubblica sia di giustizia sociale. Per fare questo ci vogliono tuttavia politiche pubbliche, il mercato da solo lascerebbe molto patrimonio inutilizzato oppure selezionerebbe solo alcuni gruppi sociali.

Ovviamente non può essere soltanto questo, perché altrimenti si riprodurrebbe la perifericità di questi territori, che diventano luoghi di villeggiatura. In futuro vedo anche il riconoscimento del fatto che questi territori producono servizi ecosistemici fondamentali come la mitigazione degli eventi estremi, il supporto al ciclo dei nutrienti e la regolazione delle temperature. Dovremmo iniziare a tenerlo in considerazione, investendo delle risorse su persone che si occupino dei territori e che possano avere un progetto di vita lì come agricoltori, manutentori, educatori ambientali, guide turistiche. Le risorse che investiamo in queste aree non sono assistenziali, ma servono all’equilibrio complessivo del territorio. Inoltre, alcune di queste valli hanno anche antichissime e ancora vive tradizioni industriali: la Valtrompia ha una delle incidenze di occupati nella manifattura più alte d’Italia. Diversamente da altri contesti queste sono anche valli produttive, che avrebbero bisogno di investimenti importanti per far evolvere questi sistemi in una prospettiva che li renda sostenibili, dal punto di vista ambientale ed economico, e innovativi.